1月7日(金)に三学期始業式が行われました。

前日、東京に大雪警報が発令され、学校がある文京区も約10cmの積雪に見舞われました。

生徒の安全な登校を確保するために、午後に登校時間を変更しての開催となりました。

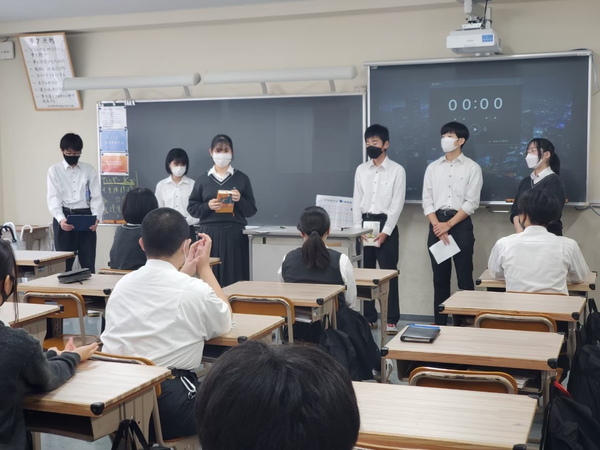

コロナウィルス感染が再増加しつつある状況で、生徒たちの精神的なストレスも心配でしたが、皆元気な姿を見せてくれました。

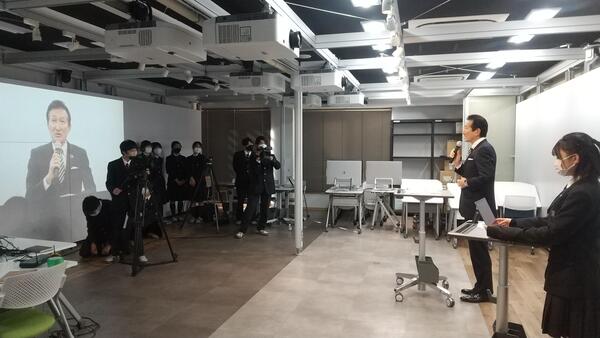

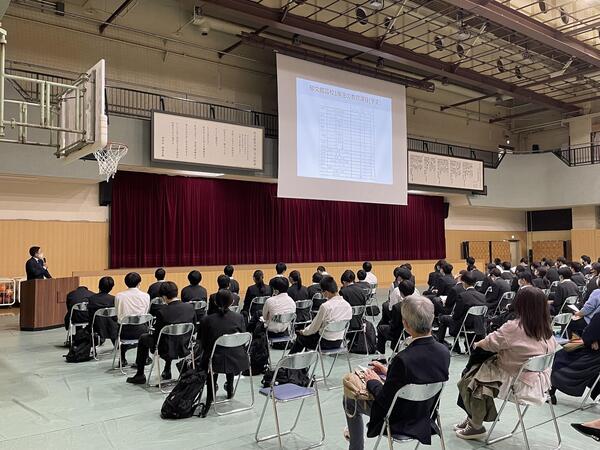

始業式は、コロナウィルス感染防止のため、ICT教室「FUTURE LAB」からライブ配信で各教室と繋いで行いました。

このライブ配信は、IBS委員会(放送委員会)の生徒達が運営を行っています。

始業式ではまず、渡邉理事長・校長先生の講話がありました。

新年の「新」は、校長先生は、0から1を作るということではなく、「立つ木に斧を入れる」という意味であると考えている。『新しいことをする』とは、今どのような「自分の木」が立っているかをまず最初に把握して、その木に様々な創意工夫して行くことなのです。まだ「自分の木」が立っていない人は、その木を立てるという決意を持つことから始めよう。

新年を迎えるたびに、自分にはどんな木が立っているかを意識して、いろいろな創意工夫を計画し、新しいチャレンジをどんどん実行していってもらいたいと、お話されました。

また、校長先生は2つの言葉を生徒達に贈りました。

1つは、ロダンの言葉で「石に一滴一滴と食い込む水の遅い静かな力を持たねばならない」というもの。

これは、小さな力が、石を削るほどの大きな影響を及ぼしている。夢を叶えるために、この小さな力(努力)をしっかり行ってほしい。

2つ目は、日蓮の言葉で「一丈のほりをこへぬもの 十丈 二十丈のほりをこうべきか」というもの。

これは、一丈(約3m)の堀を越えられないのに、それより大きい堀は越えられない。

つまり、夢を叶えるには一歩ずつです。小さな一歩が踏み出せないのに、いきなり大きな夢は叶えられません。

そして、「継続は力なり」。小さな努力の積み重ねを大切に、夢に向かって目の前の目標を達成していってほしい。というお話でした。

新年・新学期のスタート。気持ちを新たに、良いスタートが切れた始業式でした。まずは自分の立つ木を確認し、それぞれの目標に向かって、一つひとつ確実に実行していきましょう。

郁文生の三学期の成長を、教職員一同期待しています。