10月22日(火)~30日(水)にかけて、郁文館中学校2年生の夢合宿が行われました。

(グローバルリーダー特進クラスは10月25~11月3日の実施)

場所は長野県東御市にある、郁文館夢学園奈良原研修センターの「鴻夢館」です。

今回の夢合宿のテーマは「継続・判断・計画化」です。

生徒全員がこの夢合宿を通じて規則正しい生活習慣を身につけながら、来年度に控えている留学に備えたプログラムなどをこなしていきました。

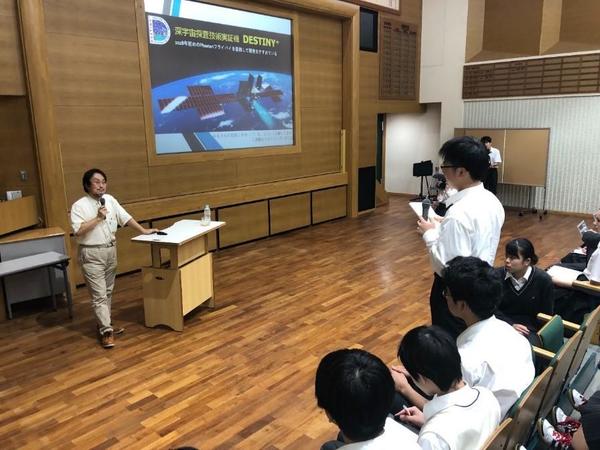

イングリッシュキャンプでは、ネイティブの先生を招き、オールイングリッシュでコミュニケーションをするという難しいプログラムに挑戦しました。中学2年生教員陣もすべて英語で生徒とコミュニケーションを取りました。最終日には英語でのスピーチを行い、自分の夢について英語で語ることができるようになりました。

予定していた野外調理は、あいにくの雨模様となり、屋内での野菜のカットとなりました。料理が得意な生徒がリーダーシップを発揮するなど、日常の学校生活とは異なる一面が見られました。また、食育も行われ、生徒全員が真剣に聞いていました。

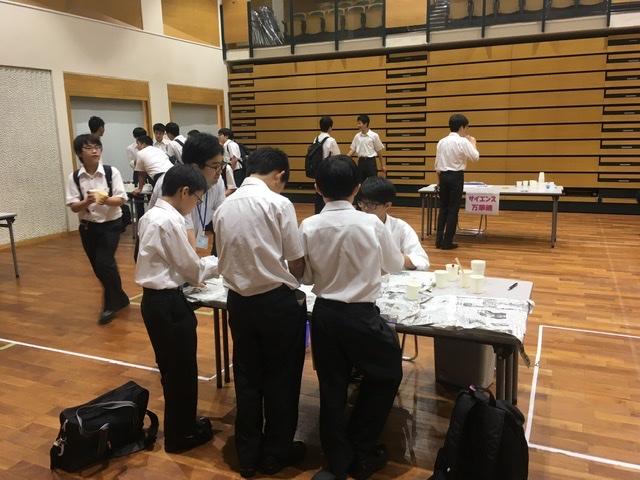

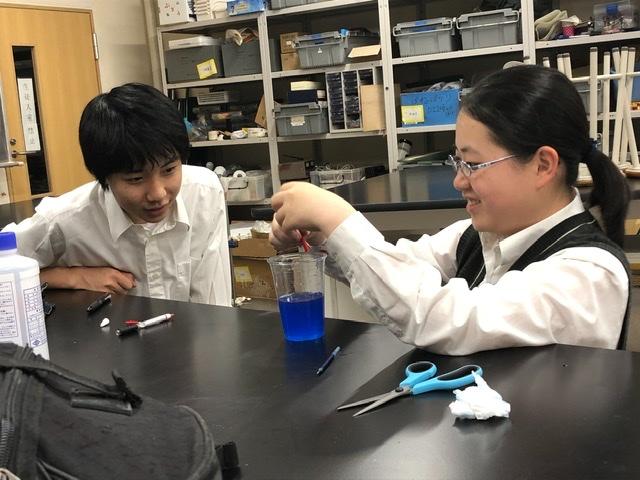

バングラデシュ交流プログラムではアートマイルを作成しました。

アートマイルとは、日本・バングラデシュ両国の生徒が半分ずつ絵を作成し、それぞれをつなぎ合わせたときに1枚の大きな絵になるものです。

EQプログラムでは、クラスごとの特性に合わせたアスレチックを行いました。クラスが一丸となり達成するもの、個人が輝けるものなどがあり、どれも仲間を応援することで連帯感を強められるプログラムでした。

農林業プログラムでは、鴻夢館周辺の生き物観察やジャガイモ掘り体験などをすることができました。自然に触れることができ、自然を守ることの大切さを肌で感じました。また、室内での心理教育は、各クラスで人権擁護の標語を決めました。いじめについての共通認識を深めるとともに、その予防策について考えることができました。

また、農林業実習でお世話になっている農場の方からご厚意でカボチャをいただきました。合宿後半では、ハロウィンが近いこともありカボチャをくり抜きランタンを作成しました。

生徒たちにとって、1週間以上の宿泊は初めての経験でしたので、不安もあったことと思います。しかし、生活習慣も身につけることができ、仲間と声を掛け合い主体的に行動できるようになりました。閉校式ではどの先生も、成長できた生徒たちの様子を褒めていました。