5月30日(火)に高校1年を対象とした理事長講座を開講しました。高校1年生では、社会探究の授業として「起業体験プログラム」がスタートしていますが、起業の大先輩である理事長先生より、「起業するということ」と題して講義をして頂きました。

会社には納税と雇用創出という役割がある。納税を通して日本の社会インフラ整備に貢献し、雇用創出によって経済活性化に貢献している。この生徒の中から一人でも多くの社長が誕生して欲しいと、理事長先生は力強く語られました。

また、会社はお客様だけを喜ばせるのではなく、社員や株主、社会的に弱い立場におかれている人など、より多くの「ありがとう」を集めることが必要であることなど、会社経営に関する幅広いお話しを語って頂きました。

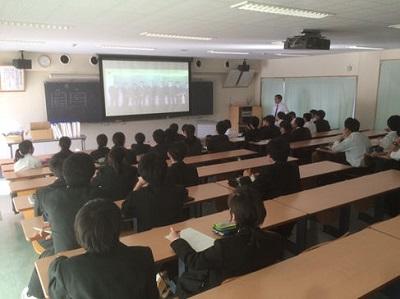

生徒たちは真剣に話を聞きながら、起業体験の参考になること、人生の教訓になることを手帳に書き込んでいました。また、理事長先生がこれまで手掛けてこられた事業にどのような思いを込めてこられたのかがわかる映像を視聴しました。

講座の最後には、質疑応答の時間がありました。生徒からは、「商品価値を最大するための値付けはどうすればよいのか?」「組織の中で役職を決めるときにはどのようなことに気をつければよいのか?」など、起業体験で社長をやる生徒を中心に、多くの率直な質問が出ました。理事長先生はその一つ一つの質問に丁寧に答えてくださいました。

生徒たちは、この講座を通して「起業体験プログラム」の意義をより深く理解できたことと思います。また、幸せな人生につながる多くのヒントを得ることができたと思います。それらを今後の生活に活かし、自分の成長につなげてくれることと思います。

最後に生徒の感想を簡単に紹介します。

・今までの起業体験という固くて難しいイメージが変わりました。簡単ではないけれど、みんなで作り上げていくという作業はとても楽しく、充実した時間になると思います。不安なこともありますが、仲間と協力しあって、心に残る素敵な思い出にできるよう、これから半年間全力でがんばります。

・社長とは、社員とのやりたいことや、気持ちを共有して会社を造り上げるものだと初めて知ることができました。

・何のために仕事をするのか、思いを形にすることの大切さを学ぶことができました。私もどうしてもやりたいことをみつけ、夢を叶えたいです。