地理部では2月12日に3学期のフィールドワークを行いました。今回の調査地域は東京

都心の皇居周辺です。日本の首都東京、その起源は1603年に徳川家康が江戸を本拠として

幕府を開いたことにあります。約260年間続いた江戸を中心とする統治体制と人々の暮ら

しは、その後の日本の政治、経済、文化の礎となりました。大政奉還の後、1868年に江戸

から東京へと名称が変わり、日本の首都として発展していきます。江戸城があった場所に

は天皇が居住する御所や執務を行う宮殿が造られ皇居となりました。都市の中心部にあた

る「都心」には行政や経済、企業の本社などの中枢管理機能が集積し、交通網や通信網が

集中します。都市地理学的にはC.B.D(Central Business District)=中心業務地区といい、東

京では皇居周辺の丸の内地区や大手町地区がこれに該当します。今回のフィールドワーク

では皇居とその周辺に立地する様々な施設を訪れ、首都東京のC.B.D.を巡りました。この

報告は、来年度に発刊を予定している「ちりレポ第24号」で行う予定です。

今回の調査地は首都東京のC.B.D.です。皇居の東側に中央停車場として1914年に開業し

たのが東京駅です。レンガ造りの荘厳な駅舎を構える丸の内口周辺には大企業の本社や外

資系企業のオフィスが集積しています。C.B.D.では土地利用が高度化し、高層ビルが林立

して地下街が発達しています。東京駅に集合してフィールドワークスタートです!!

皇居は、江戸時代に徳川家の歴代将軍が居城としてきた場所にあります。皇居の広さは

約115万㎡で東京ドーム25個分に相当します。周囲は江戸期以来の濠で囲まれ、その内側

に御所がある吹上御苑や宮殿、皇室関係の事務を担う宮内庁、かつて江戸城の天守が置か

れていた東御苑などがあります。桔梗濠や大手濠、平川濠などに囲まれる東御苑は一般開

放されていて、休園日でなければ自由に見学できます。

皇居は一般人が自由に立ち入れる場所ではありませんが、一般参観の見学ツアーが行わ

れていて、事前予約のほか、整理券を受け取れれば当日でも見学が可能です。見学を希望

した部員は朝8時半から整理券配布の列に並び、皇居内を見学しました。巡検当日は日本

人のほか、欧米系やアジア系の観光客も多く、ガイドの方は日本語の他に英語、中国語、

韓国語、スペイン語で案内をしていました。

皇居の南西側に立地するのが日本の政治の中心、国会議事堂です。現在の議事堂は1936

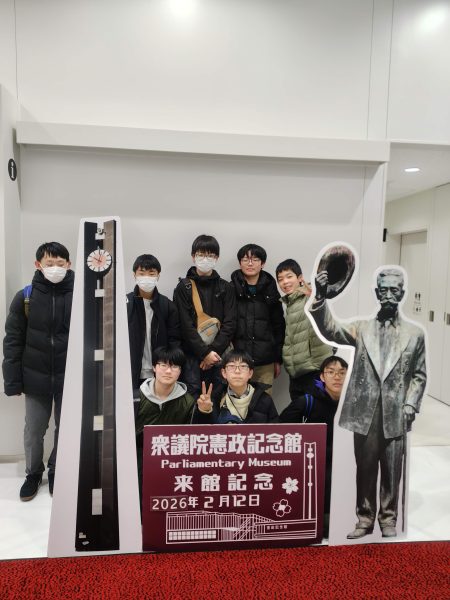

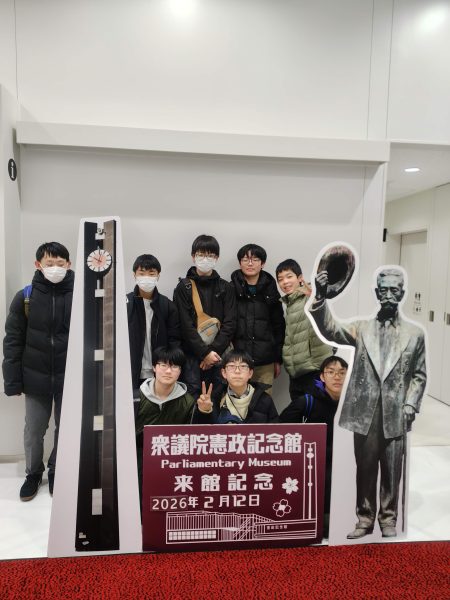

年に完成したものです。そして議事堂に隣接して憲政や議会制民主主義について学べる施

設、憲政記念館があります。部員達は憲政の歴史の展示を見たり、議事堂の本会議場を模

した体験コーナーで議員席に座ったりして、日本の政治について知見を深めました。

国会議事堂やその前庭一帯は、江戸城の桜田門に近く江戸期には松平家や上杉家など有

力大名の上屋敷がありました。そのうちの一つ、彦根藩主井伊家の上屋敷があった場所に

は日本水準原点が設置されています。日本における標高を決める基準点で1891年に造られ

ました。この地点の数値が基準となって国内の標高が測量されています。現在の原点の数

値は2011年に発生した東北地方太平洋沖地震による地殻変動により改められて24.3900m

です。

皇居の北西側、九段坂上に鎮座するのが靖国神社です。国事による殉職者や戦没者を祀

った神社で、明治維新のために殉難した死者の慰霊を目的に設けられた招魂社を起源とし

ています。境内には、戦没者や軍事関連の資料を展示する遊就館や、東京のサクラの開花

状況を観測する標本木があり、年間を通じて多くの人が訪れています。また参道には、特

攻隊の出撃基地があった鹿児島県知覧地域で陸軍指定食堂として営業していた富谷食堂の

玉子丼を再現して提供しているレストランがあり、部員達はその味をかみしめていました

。

現在、部員達は今回のフィールドワークの成果を「ちりレポ」に掲載するため執筆作業

を進めています。並行して春合宿で行く福島県会津地方の事前学習も行っています。今後

も地理部の活動をお楽しみに!!

(地理部顧問)