令和8(2026)年度 生徒募集要項の正式版が完成いたしました。どうぞご確認ください。

9月3日(水)~5日(金)に、中学1年生は福島県天栄村にあるBritish Hillsにて、文化体験・英語研修を実施しました。生徒たちはさまざまなレッスンを英語で受けたり、商品を英語で注文したりする中で、英語の楽しさと難しさの両方を実感していました。

フリータイムでは、イギリス風のティールームで紅茶とお菓子をいただいたり、ジムでバドミントンをしたり、ギフトショップでお土産を購入したりして思い思いに過ごしていました。もちろん、レッスン中以外も英語でコミュニケーションをとることになります。1日を通して、生徒たちは楽しみながら英語に向き合うことができました。

また中学1年生にとっては初めての宿泊研修でした。班ごとに協力し声を掛け合いながら共同生活を送ることで、生徒たちは普段の学校とは異なる学びを得ることができました。

スコーン作りに英語で取り組んでいます

ジェルキャンドル作りのお手本を見ています

Dining Hallで夕食

Manor House にて集合写真

「興学社学園 進学フェア 2025」は中学生を対象とした高校進学説明会です。受験生はもちろん、保護者の皆様、さらには中学1年生・2年生にも最新の受験情報や高校からの「生の声」を提供することで、受験への意識を高めていただくことを目的としています。当日は約80校の高校の先生方がそれぞれに個別進学相談を実施しますので、より具体的な質問をすることができます。加えて約40校の高校の資料を提供予定です。各種セミナーや、海外留学相談ブース、入試相談ブースも設置します。合わせて、最新情報をふまえた高校入試説明会を実施します。

■会場:東京たま未来メッセ【アクセスはこちら】

JR「八王子駅」より徒歩5 分/「京王八王子駅」より徒歩 2分

※「進学フェア2025」は原則として通塾生と保護者の方を参加対象としています。会場の混雑緩和と防犯のため事前申込制を取っています。

※通塾していない方で参加ご希望の場合は【無料体験申込フォーム】から最寄りの校舎を選択してお問い合わせください。(お問い合わせ内容は「その他」を選択し「進学フェア参加希望」と入力してください)

※参加校および、イベントの内容が変更または中止となる場合があります。

私の実家は愛知県にあります。皆さんは愛知県に行くとしたらどこにいきますか? 名古屋をはじめとして、色々な選択肢があるかと思います。せっかくなので今回は愛知県について少し紹介したいと思います。

はじめに東京からの距離です。行ったことがある人はわかると思いますが、東京から名古屋は新幹線で1時間半程度、車で行くと6時間程度のおよそ350kmほどの距離にあります。かかる交通費も往復で2万円程度とある程度距離が近いことがわかるかと思います。皆さんのうち何割が愛知県に行ったことがあるのでしょうか。またどのような目的で愛知に行ったのか気になるところです。

次に愛知県の魅力についてです。これは、皆さんの趣味などによって色々あがってくることかと思います。ただ、やはり有名なところはやはり名古屋飯と呼ばれるものの数々です。例えば、うなぎとご飯に出汁をかけて食べる「ひつまぶし」があります。うなぎは焼き方なども関東と違うところがあるので、ぜひ食べてみてください。ちなみに、僕の実家のほど近くにあるひつまぶしのお店が、東京スカイツリーのソラマチにあります。興味があれば行ってみてください。

9月になり、2学期が本格的にスタートしました。皆さんはこの夏どのように過ごしましたか? 今年の夏は非常に暑かったので、なかなか外に出ることはできなかったかもしれません。これから涼しくなりどこか出かける予定を立てる際に、ぜひ愛知県を選択肢の一つとしてもらえると嬉しいです。

名物のひつまぶし

社会科 M.O.

令和7年度 夏季合宿(その2)

おはようございます。 現在時刻・・・4時半です。 合宿の朝は早い。かつてないほどに・・・。

朝靄がすごいですね。 的が付けばあとはもう弓を引くだけです。朝練習前の練習が開始されました。

※注)早朝です。 みんな早いですね。素晴らしい。 私(顧問:上戸)は眠くてたまりません。

5時半になりました。 整列して練習開始です。 今日は体配。弓道における作法の練習から1日が始まります。

まずは先輩たちが見本を。 後輩はまず見て学びます。

そこからは先輩たちによる優しく丁寧な指導。さすがですね。 ・・・顧問、部屋で寝てていいですか? ということで朝ごはん。

バイキングです。 やっぱ朝はバイキングがいいですね。 寝起きの身体に染みます・・・。

ご飯食べたら午前練習。 今日もいっぱい弓を引いていきましょう。

お昼ごはん!うどんでサッパリ。 体調不良者が何人か出てしまいましたので、余ったうどんは食欲満点女子たちが食べます。 ・・・この先に何が起こるかも知らずに・・・。

午後練習開始。 試合では「椅子に座る」という動作がありますので、その練習。 合宿後に控える試合に備え、新入生は必死に覚えます。

実際にその後、試合形式でやってみました。 明日は合宿恒例の部内戦。その模擬戦というか前哨戦となりました。

さて。 夜に備えて買い出しです。ドリンクを買いに行きます。 ご迷惑にならぬよう、縦列行進です。

少し早いですが、夕食に向かいます。 ノリノリでよろしいこと。

BBQです。約30人分。ま、余裕だろうと思って一種サプライズのつもりで用意しましたが… まさかの体調不良者続出。これは余るぞ…! ということで戦闘開始です。

何となく、いろんな意味で雲行きが怪しいですが・・・。 とりあえず準備開始。あとから振り返ってみると、明るかったなぁと感じます。

※準備中です。 楽しそうで何よりです。 いっぱい食べてくださいね。

とりあえず焼き場は顧問が担当します。 若い人にいっぱい食べてもらいたい。 中年に油物は少しキツいのです。

あらあら。何ということでしょう。 美味しそうじゃありませんか。 そこからは・・・

焼いては

食べて

焼いては

食べて

焼いては

食べて

焼いては (※火事ではありません)

食べまくります。

いっぱい手伝ってもらったりして・・・

・・・焼いても食べても無くならないお肉の山。 お昼ご飯前に事前告知をしておけば良かったと後悔しました。

いつの間にか真っ暗。 何時間やっとんねん。

あとちょっと。 もうほとんどの人の箸が動きません。

最初に肉を見たときの笑顔はどこへやら・・・。

ラストスパート。

ということで、何とか終了。 長かったです・・・。 後片付けして、もう今日はおしまいです。

2日目終了。 BBQで時間も肉も食った割にはいっぱい練習しました。 明日は恒例の部内戦・・・! そもそも朝起きられる? 次回へ続きます。

令和7年度 夏季合宿(その1)

今年もやってきました。夏季合宿です。駒沢学園の数ある部活の中でも、外部で合宿をやる団体は少ないのですが、弓道部は例年実施しております。

行きはよいよい。 テンションは高めで元気ですね。 例年の場所より少し近くなりましたが、それでも長野は遠いです。

実に長野らしいところへ辿り着きました(宿の写真忘れました)。 到着後に昼食を食べて、さっそく準備開始です。

今年は12的。高校生のみでの実施だったので丁度いい数でした。 すこーーーーしハエが飛んでましたが、まぁ気にしない気にしない・・・。

例年恒例の矢渡し。 射手は部長が務めます。

流石ですね。 弓道場内に快音が響きました。 合宿のはじまりに相応しい良い射でした。

さて練習開始です。 とにかくこの合宿では300射以上を目標に頑張っていただきました。

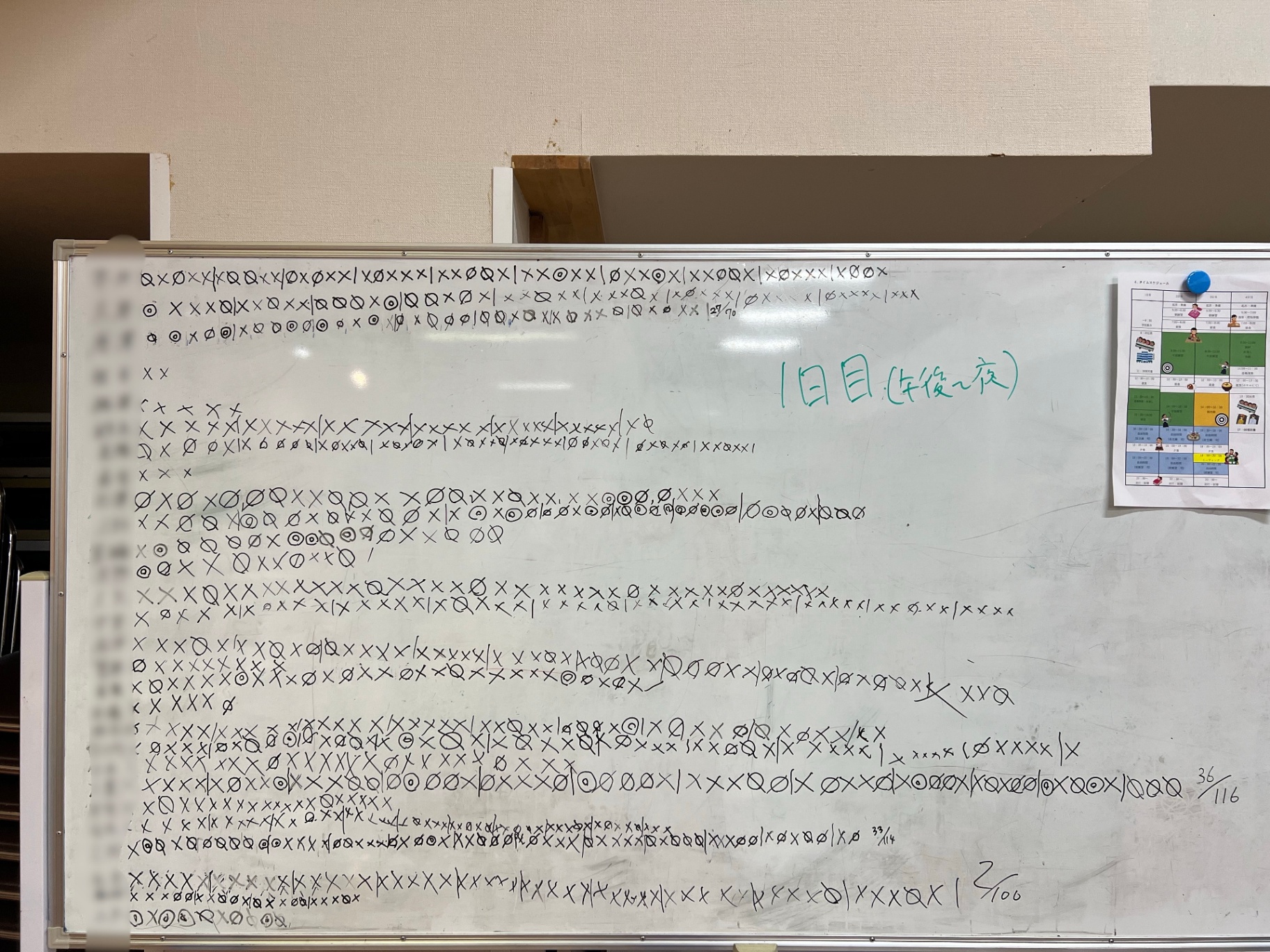

各自ホワイトボードへ記録を記入していきます。 努力の結果が可視化されるのは良いですね!

日も暮れてきました。 もうこの段階で結構涼しい!! やはり長野は過ごしやすいです。

今年の夕食はバイキング。 もりもり食べて、消費したエネルギーを補給し夜に備えます。

夜になっても部活は終わりません。 交代でお風呂にはいりながらもギリギリまでみんな練習してました。 外は真っ暗ですが、せっかくの合宿。限界まで頑張ります!!

初日の段階でこれ。 多少の差はありますが、いつもの数倍は練習できたのではないでしょうか。 翌日の朝は早いので、さっさと片づけて寝ます。 次回に続く・・・。 本校弓道部公式HPはこちらから

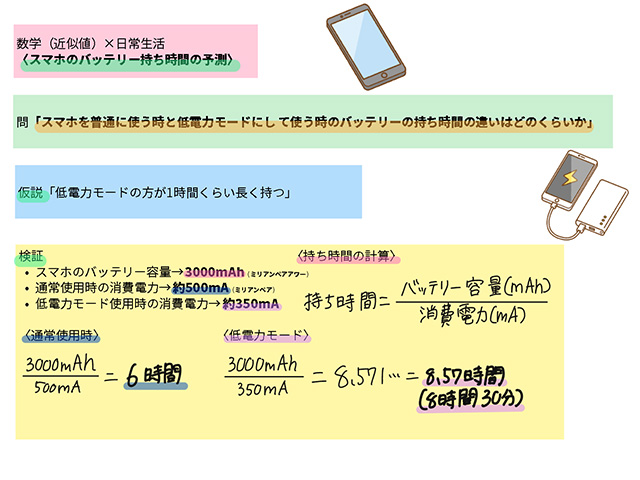

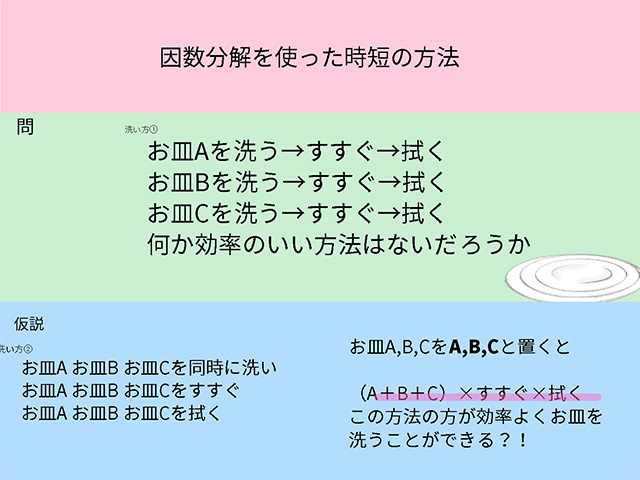

中学3年生の数学では1学期習ったことをキーワードにして探究学習行いました。身近なものや、他教科に関することに数学を応用して考えました。最初の問いを立てる段階では、AIに聞きながら、自分が確かめてみたいものを決めていき、最後はみんなにその成果を発表しました。

キーワードは

展開・因数分解・整数の性質・素数・素因数分解・計算のくふう・インド式計算

平方根・有理数・無理数・実数・近似値・有効数字

でした。計算の工夫や有効数字を使っての計算を選んだ生徒が多い印象です。

・数学でしかしないと思っていた近似値の計算を身近なところに使えて驚いた。

・身近なものとのつながりを感じられた。結果として三平方の定理を予習してしまった。

・何回もテーマを変えながら頑張りました。

・学校で習っていることが日常でちゃんと使う部分があると知って面白いと思った。

・因数分解を使った時短の方法

・有効数字を使って、「小型犬(ポメラニアン)と大型犬(ゴールデンレトリーバー)の散歩後の消費カロリーの予測」をする

・黄金比は本当に美しいのか

・コピー用紙の大きさによって縦横の比は変わる?

・日清戦争で遼東半島で戦ったのは本当に日本約3万人VS清約3万人?

・1日のお風呂で使っている水の量(浴槽は除く)どのくらいあるのか?

発表スライドを作成中

いろんな先生にも来てもらって発表しました!

生徒作成スライドの例1

生徒作成スライドの例2

校外イベント「10月5日(日)神奈川・東京 私立中高進学相談会」に参加いたします。

ページ

TOP