5月31日(土)中学授業体験会(説明会) を実施いたします。

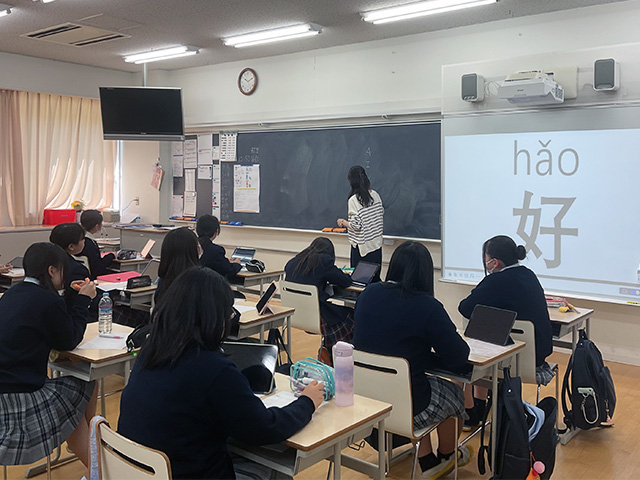

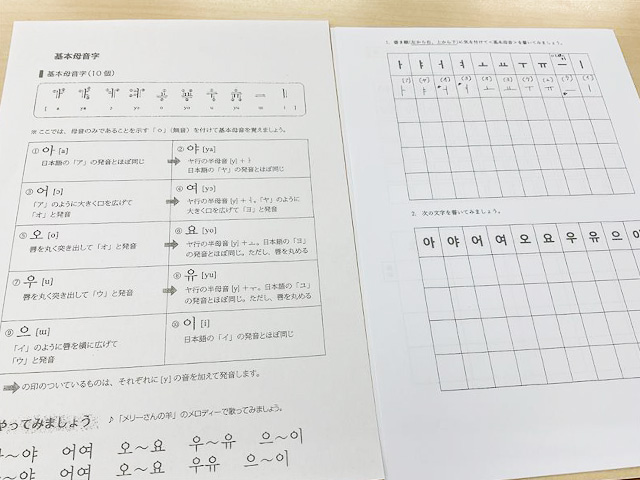

◎13:30~14:40 授業体験会

①英語(13:35~14:05)

「Ordering Food ~英語で注文してみよう!ファストフード編~」

②算数(14:10~14:40)

以上の授業を体験していただきます。

◎14:45~ 説明会など

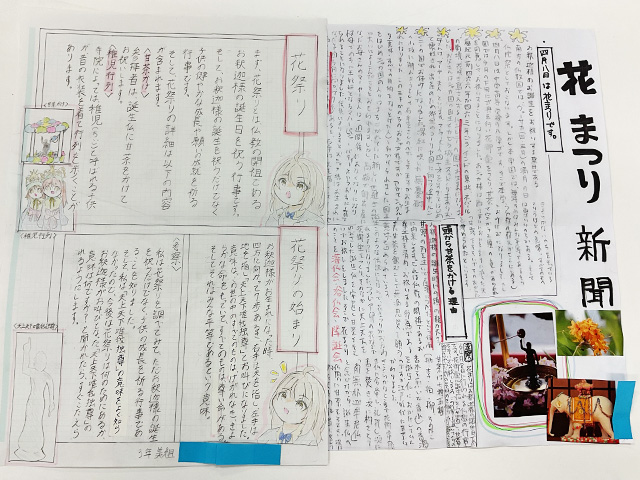

その後、ご希望の方に、本校が大切にしている仏教を基盤とした人間教育の実践、

定着させ、高めるための教育内容、6年間の進路学習や進路状況などを、

生徒たちの様子などと一緒にご説明いたします。

また、校内見学・個別の相談もできます。

校舎内には、受験生お一人につき、付き添いは原則お2人までとさせていただきます。

ご兄弟がいらっしゃる場合にはこの限りではありませんので、ご一緒にご来校できます。

上履をご持参いただく必要はありません。

※ 自家用車で来校の方は正門手前左側の駐車スペースをご利用ください。

あざみ野からのスクールバスは

在校生のみとさせていただいております。

稲城長沼駅からのスクールバスはご利用できますので、ホームページにて

バスのダイヤをご確認ください。

駒沢学園女子中学高等学校 入試広報部

TEL 042-350-7123 E-mail:nyushikoho@komajo.ac.jp

受付時間/9:00~16:00

ぜひ、ご参加をお待ちしております。

詳細・お申し込みはこちらから