4月28日(月)、お釈迦様のお誕生をお祝いする花まつりが行われました。こまざわ幼稚園の年長・年中さんによるお遊戯や、大きな白象を先頭にした稚児行列では、胸を張って誇らしげに行っている園児さんの姿が見受けられ、とてもかわいらしかったです。

お釈迦様はお生まれになったとき、七歩歩き「天上天下唯我独尊」と叫ばれた、という伝説があります。「七」とは六道の輪廻から一歩超えて脱出した、という意味ですが、今回は「天上天下唯我独尊」(私は世界の中で最も尊い)に注目します。

これがまずは大切です。

お釈迦様が入滅されて、五百年後に大乗仏教が生まれました。

大乗仏教では、慈悲、慈しみが一層増し「自己」と「他者」という関係性について言及されます。四弘誓願文には「衆生無辺誓願度」(生きとし生けるものの存在すべてが幸せになりますように)と誓い、道元禅師は「自未得度先度他」(自分が救われる前に先に他者を救う)といいます。自己と他者はもはや全く別、という捉え方ではなく、自己と他者の間の境界線が薄れて、他者が自分で自分が他者である、という〈つながり〉の世界を生きています。こういう感覚になると、世界と私はかけ離れた存在ではなく、私の中に世界がある、と認識がガラッと変わって、全てに対して慈しみの眼が芽生えます。

「自分だけよければ」「自分だけ幸せであれば」と利己的になるのではなく、「唯一無二の自分という存在を愛する。他者も自分と同じ尊い存在だから愛する」という利他的に生きる道を大乗仏教は伝えています。

自分と他者との関係性、切っても切り離せない関係であるということを自分なりに考えを深めてみてください。

インドで白象は聖なる動物です。

散華道場、場をお浄めいたします。

生徒代表による灌仏を行いました。

中学一年生による嘆徳文の朗読です。

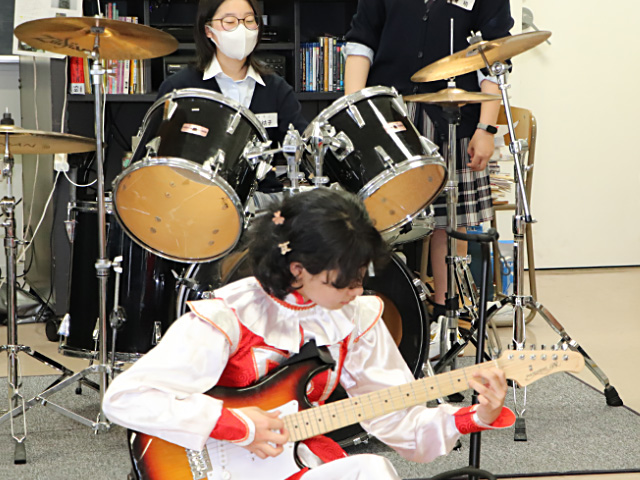

こまざわ幼稚園の年中・年長さんによるお遊戯です。

式典後、自由に灌仏をし、甘茶をいただきました。

稚児行列を、中高生は温かく微笑んで見ていました。

、2ボールから高めのボール球を打ち上げ・こねくり回してサードゴロで凡退も

、2ボールから高めのボール球を打ち上げ・こねくり回してサードゴロで凡退も )

完封で勝利したとはいえ、内容としてはまだまだでした。

第3戦は、ウェルネス高校との対戦(4月29日)です。

今日の課題を克服し勝利できるよう頑張ります。

)

完封で勝利したとはいえ、内容としてはまだまだでした。

第3戦は、ウェルネス高校との対戦(4月29日)です。

今日の課題を克服し勝利できるよう頑張ります。