第17回東京都高等学校バンドフェスティバル(令和6年度 東京都高等学校文化祭 軽音楽部門大会)に出場しました。

第17回東京都高等学校バンドフェスティバル(令和6年度 東京都高等学校文化祭 軽音楽部門大会)に出場しました。

1月14日(火)茶道部では、今年最初のお稽古で、初釜・卒業お茶会を開きました。

この日は、中学2年生の二人がお点前の披露と半東を務めました。

二人は、高校3年生の前で緊張したと思いますが、美しい作法で立派に大役を果たしていました。

また、他の学年の部員たちは水屋を担当し、お作法に従いながら、お茶菓子を運び、お抹茶の準備をし、下級生全員で、高校3年生をお迎えすることができました。

高校3年生は、この日、お家元から授けられました「お許状」を、指導者の池永先生よりお受けしました。

新春の和やかな会が行われました。

お正客(この日は部長)へのお点前を始めます

お菓子器、お下げいたします

お茶を運びます

お茶をどうぞお上がりください

本日のお茶菓子

お許状をお受けする3年生

私立学校研究家 本間勇人さんのブログ「ホンマノオト21」に、本校が紹介されました。

ぜひ、ご覧ください。

【NEW】2025中学入試動向(24)駒沢学園女子生の応援メッセージ 柔らかく温かい 2025/01/21

2024年12月首都模試合判の志望登録者数から(3)登録者数増加の女子校 2024/12/25

駒沢学園女子 禅と数学とアートを極める教師の存在 2024/12/20

駒沢学園女子の土屋校長の表現力の凄まじさ 2024/10/11

駒沢学園女子 永平寺参拝研修 世界精神をうたう 2024/09/18

AI社会だからこそ精神の時代(03)駒沢学園女子 時空を超える美しくも凄まじい無限の価値を生み出す教育 2024/09/09

AI社会だからこそ精神の時代(01)桜美林と駒沢学園女子両校長の対話の美しく凄まじい信念 2024/09/06

駒沢学園女子の学校説明会 わかりやすく丁寧なストーリーテラー集団 3年後ブレイクスルー秘密を公開 2024/07/07

土屋校長 東京私学協会報で語る 私学全体の不易流行 2024/07/04

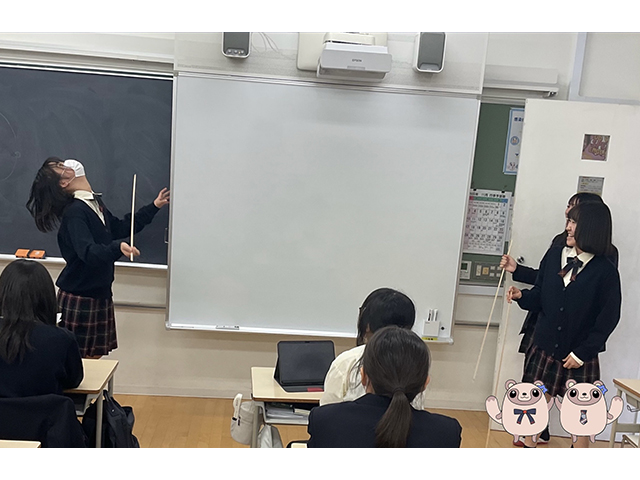

天国と地獄を体感しようワークを行いました。

「なんでこんなに箸が長いの~?!」

「死んだおばあちゃんはどこにいるの?」

これは生徒から出てきた問いです。生徒に、「姿形は無くなったけど、おばあちゃんはいつも支えているよ」とお話ししました。

さて、果たして天国、地獄は存在するのでしょうか。

仏教の死生観は

死んだら生前の行いにより、

六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に輪廻します。

お釈迦様は、最終的に輪廻の呪縛から脱出されました。

仏教の最終目標は、輪廻の輪から出て、苦しみの連鎖を断ち切ることです。

昔の多くの日本人は

西の果てには阿弥陀仏(梵アミターバ・光)がいる極楽浄土があると信じ、死後の安らかな世界を願いましたが、私たちは「今」苦しんでいて、「今」が幸せでないとしたら、いつ幸せになるというのでしょうか。そこで、大事なのが、今の心です。

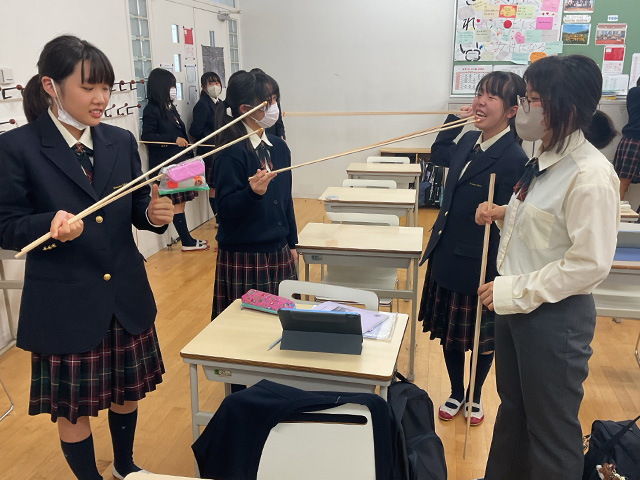

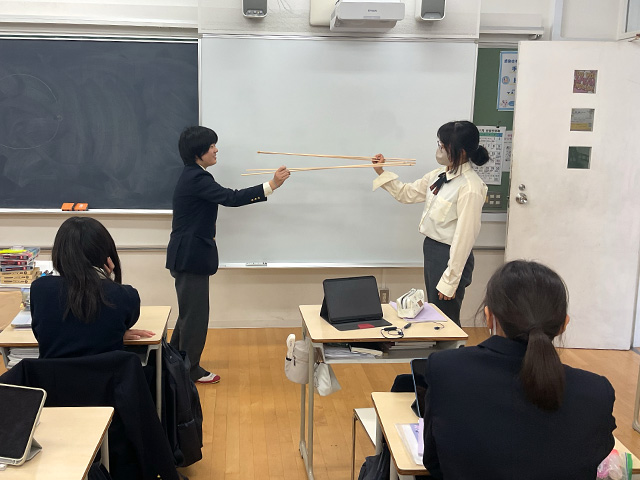

生徒に物の見方の重要性を体感してもらうため、仏教説話『三尺三寸箸』をもとに、名付けて「天国、地獄の箸」のワークを行いました。

自分のことばかり考えていると、長い箸で四苦八苦してなんとか食べようとします。

他者の存在に気づくと、そっと相手に箸で掴んだ食べ物を相手の口に運ぶ、そうすることで、次は自分もいただくことができ、相互に幸福になります。

必死に長い箸で食べようとしています。

自分が頑張って食べようとしている段階

ここで実際に体感した生徒の感想を紹介します。

・地獄に行く人は自分で食べようとするけど天国に行く人は誰かに食べさせてもらって、自分も誰かに食べさせることを知った。いろいろみんな考え方か違って面白かった。

・天国にいる人たちは周りに気づき、自分のためでもあるが、人のために行動できるのは素敵だと思った。地獄は心に余裕がなく自分中心のことしか考えられないのだと思う。

・私は本当に自分が食べることしか考えていなかったです。

・自分は地獄の人の考えしか出てこなかったけれど、見ていて面白かったし考えさせられた。

・天国と地獄は自分の心で、心の広さで決まるということを学びました。

・自分のことだけを考えずに、人と助け合って物事をする方がより近道だと教えてくれているのだと思った。

・天国は、他人のためにと助け合う考え方ができるけど、地獄にはその考えができなくて、結局天国と地獄は心の中にあるという話を聞いて納得した。

・天国と地獄を体験しようワークを体験して、私の人生はいろいろな人に助けられていて幸せだなと思える人生だとこの体験を通して実感した。

・天国、地獄体験をして、自分だけに利があるように行動をしてはいけないなと思いました。お互いを支え合う心が大切だなと感じました。

・人の心が天国と地獄になる。今まで天国と地獄とは抽象的であって分からない部分があったのですが、この箸の体験で具体的に天国の人の心と地獄の人の心の両方が体感出来て、人には善悪が潜んでいるのだなと感じました。

相手の存在に気づいて、口元に運んであげれば……

お互いの存在を通して、自分も満たされることに気づきます。

世間的偉業で外部の評価はどうかではなく、大切なのはその時の心がどうであったか、そして行動がどうかですよ、心に天国・地獄が写し出されるのですよ、と投げかけました。

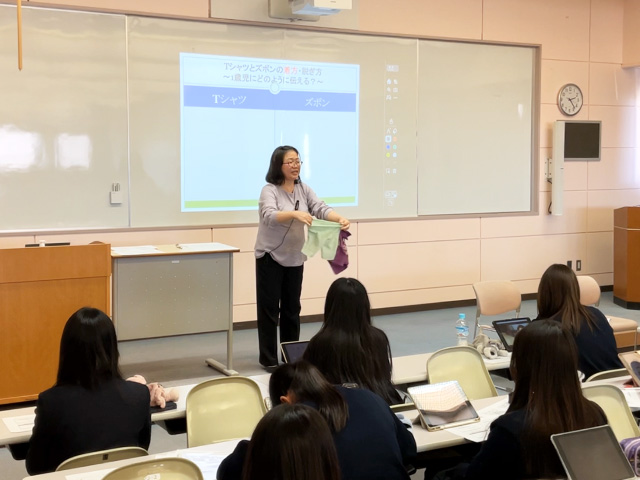

今回の保育理科は、和光大学 現代人間学部 心理教育学科の韓 仁愛(ハン インエイ)先生による講義が行われました。乳児とは、3歳未満児のことを指します。3歳未満といっても、この時期は生涯において最も劇的な変化が起こる時期であり、0歳・1歳・2歳では大きく特徴が異なります。それぞれの時期における体の変化や、行動の特徴などを学びつつ、子育てにおいて何が大切なのかを考えていきました。

以下、生徒の感想です。

どのようにすれば、1歳児に衣服の着方が伝わるか

皆で考えました

これから進学するみなさんへ[国語科 新村]

今年はへび年。へびにまつわる思い出がある。

小学校のころ、学校で山登りに行ったときのことだ。腕に虫に刺された跡を見つけ、「あ、かまれた。」と言った。一緒にいた友達がびっくりして「何に? へび?」と声をあげた。「たぶん、蚊だと思う。」と言うと、「何言ってんの? 蚊はかまないよ。刺すんだよ。」と言い返されて驚いた。私の家では大人たちが「蚊にかまれる」というのだ。違いにとまどうよりも、面白いと思った。後に「蚊にかまれる」というのは西の方の言い方であり、東京で育ったが、親族が東京出身ではない私は自分でも知らずに方言に触れていたとわかった。

大学生になって、国文学・国語学を専攻する中で、方言学の講義と演習を受講した。演習では、各自が出身の地方または調査可能な地方の方言を調べて発表することになっていた。私は奄美大島の方言について、出身である祖母から聞き取り調査をすることにした。大学には全国から学生が集まっていて、発表では日本各地の方言が披露され、その独自性と多様性に圧倒され、「日本は広いな」と思った。

もちろん、学問として調査をするので、動詞や形容詞の分析が中心になるのだが、一番盛り上がったのは川端康成の「雪国」の冒頭部分の各方言訳だ。方言は話し言葉であるのに、書き言葉である小説を方言にするのには無理があるが、この方法なら同じ文を各地方でどのように言い換えるのか、比較ができるのだ。例えば、冒頭の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という部分は、鹿児島県指宿市編では「国境ノ長カトンネルオ抜クット雪国ジャッタ。」となるそうだ。みんな家族や知り合いに相談しながら取り組んでいた。ところが、私はこの課題ができなかった。祖母がどうしても訳せないというのだ。まず、奄美大島では雪があまり降らない。『雪国』の冒頭は汽車から降りた場面で「駅長さん」が出てくるが、そもそも奄美大島には電車が通ってないので、「駅長」にあたる言葉もない。「襟巻(マフラー)をして」という部分では「奄美ではよっぽどおしゃれじゃないと、マフラーなんて持ってない。」と祖母が怒り出してしまった。困り果てて教授に相談すると、私だけ夏目漱石の『吾輩は猫である』の冒頭部分を訳すことになった。少しだけ紹介しよう。「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」の鹿児島県大島郡宇検村久志編は「ワンナ猫(ミャー)ジャッパ。名(ナー)ヤナマネン」となるそうだ。訳してくれた祖母は大変だっただろうが、孫に方言を伝えるのは楽しかったと言ってくれた。

発表を通して言葉という視点から日本各地の人びとの暮らしぶりを感じ取れたような気がして興味深かった。一つの切り口を深く探っていくと、そこから世界が広がったり、他と繋がったりする経験ができる。それが学ぶということの醍醐味ではないだろうか。これから進学する生徒さんたちには、それぞれが興味のあることを深め、世界を広げていってほしいと思う。

国語科 新村

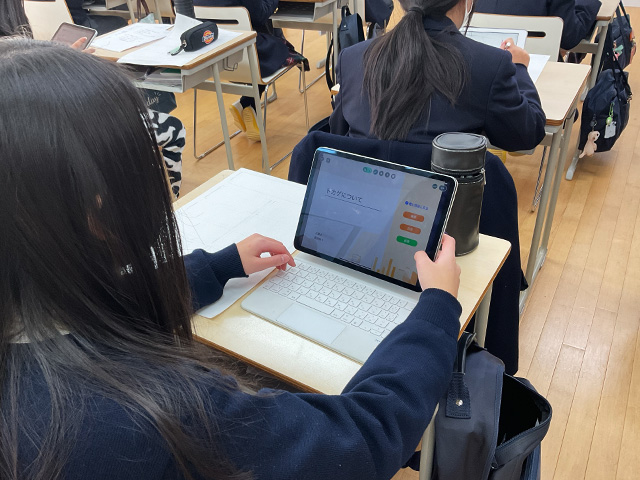

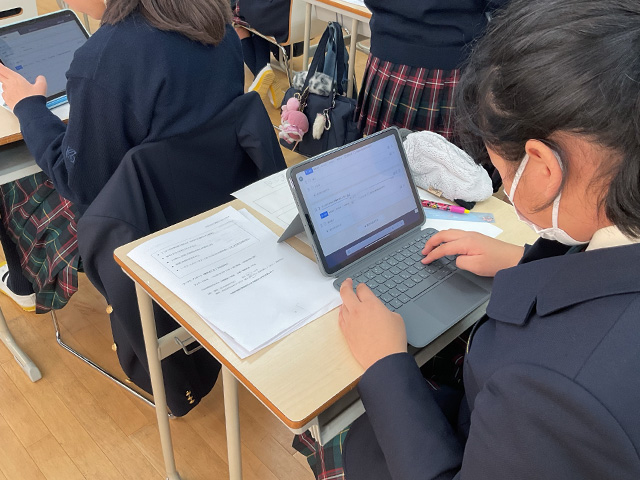

中学1年生は自分の好きなこと、興味のあることについて探究学習をしています。

10月から自分の興味があることについてさまざまな疑問を出して、それらの疑問をもとに調べ学習をしてきました。今回は発表に向けてクラスのみんなにアンケート調査を実施しました。リアルタイムでクラスメイトの投票結果を見ることができて、「みんなはこう思ってるんだ!」といった声や、「意外とみんな知らないんだなぁ」といった声が聞こえました。

自分以外の視点からの意見を聞き、視野が広がりました。どんな発表になるか楽しみです。

アンケート実施中①

アンケート実施中②

2024年度りんどう祭、皆で力を合わせて成功させました。

1/13(月)より、本校Instagramストーリーズにて 受験生に向けた応援動画を毎日投稿しています!

ぜひ、本校Instagramをフォローください。

↓本校Instagramはこちらから

1月10日(金)より、令和7(2025)年度中学入試の出願受付を開始いたします。

本校では、Web出願を導入しています。生徒募集要項をご確認の上、手続きを行ってください。

| 入学試験日 | 出願受付期間 |

|---|---|

| 第1回 2月1日(土) | 1月10日(金)0:00〜1月31日(金)12:00 |

| 第2回 2月2日(日) | 1月10日(金)0:00〜2月1日(土)15:00 |

| 第3回 2月5日(水) | 1月10日(金)0:00〜2月4日(火)23:59 |

※インターネット環境がなく、Web出願が困難な方は、中高事務室(TEL.042-350-7123)にご相談ください。

ページ

TOP