明法中学校には、プログラミングや科学実験などの実習を通して、技術力や論理的思考力、協働力を育成する「サイエンスGE(SGE)」という、独自カリキュラムがあります。

今回、学びの大部分をプロジェクトベース学習(PBL)で構築し、ハーバード大学やカリフォルニア大学・マサチューセッツ工科大学(MIT)等のトップ大学にも卒業生を輩出してきた、米国ボストンにある「NuVu」という学校とコラボレーションした、特別講座を実施しました!

本校がNuVuからカリキュラム提供を受けた講座は「デザイン・スプリント(Design Sprint)」。これは、Google社のベンチャーキャピタルに端を発する課題解決手法です。アイデア発想からプロトタイプ完成という探究のプロセスを、「sprint」の名の通り短時間で回すことで、アントレプレナーシップ(起業家精神)を育み、イノベーションの土台にもつながります。普段のサイエンスGEでは、数ヶ月かけてプロジェクトを進めますので、生徒たちにとっては初めての体験です。

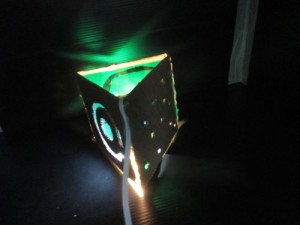

今回実施したデザイン・スプリントのタイトルは「Light Games」。生徒は気に入った俳句を選択し、その俳句で印象に残った言葉や情景を、光と影で表現する作品を製作します。生徒はまず、俳句の情景を読み取り、それをイラストで抽象化する練習を行いました。そして、ダンボールやセロハンなどの身近な素材を加工し、そこにLEDなどの光源を組み合わせることで、言葉や情景のイメージを具体化していきます。さらに、Arduinoというマイクロコンピューターを用いて、光源として使用するLEDの発光色や発光パターンをプログラミングすることで、独創的な表現を可能にします。そして、最後に作品の鑑賞会と振り返りも行いました。今回、中1から中3まで、中学の全学年から参加申し込みがあり、先輩が後輩に教えたり、友人同士で教え合ったりと、協働する場面がたくさん見られました。

振り返りでは、自由な発想でプログラミングやものづくりを行えて、とても楽しかったという生徒も多い一方、たった1日での製作となったので、納得できる完成度までいかなかったという声も上がりました。

しかし、このような不完全燃焼感、「こうすればよかったかも」といった振り返りこそ、本講座の狙う学びの1つです。不確実性が増していくこの時代、全てを事前に計画し、十分な時間と資源を用意してから新たなものごとを作り上げることは困難です。そんなとき求められるのは、手近な資源を使ったり周囲の人を巻き込んだりしながら、まずは動き出せる力。そして、失敗を許容するマインドを持ち、他者と協働しながら具現化に向けて進めていける力です。

今回の特別講座は、普段のサイエンスGEの学びに加えて、探究的、そして国語や美術にも接する教科横断的な学びの実践となりました。生徒たちのプログラミングやものづくりに対する興味、試行錯誤を重ねる探究心が高まることはもちろん、短時間でも協働して成果を作り上げる力を育むきっかけとなることを願ってやみません。

明法では、今後も多様な教育実践を通して、次の時代を創っていく生徒に豊かな学びを提供できるよう、教職員一同努めてまいります。

今回のデザイン・スプリントの紹介ポスターはこちら、明法中学校のサイエンスGEについてはこちら、NuVuに関してはこちらからご覧ください。