こんにちは。科学クラブです。

こんにちは。科学クラブです。

科学クラブ合宿2、3日目に行われたつくばscience edge(理科研究発表会)のご報告です。

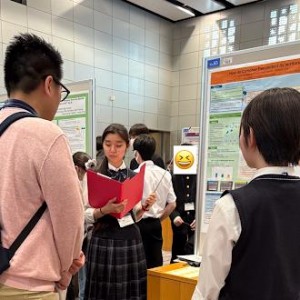

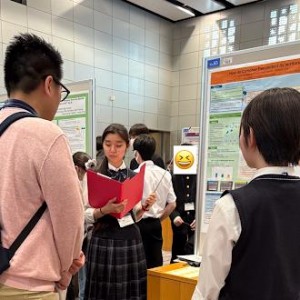

三輪田学園からは高校2年生1チーム、中学3年生2チームの合計3チームが出場しました。また、3チームのうち2チームは事前審査を通過し、博士号を持つ研究者の前でプレゼンをおこないました。

高校2年生は昨年同様、クスノキの毒についての研究をおこない、英語で発表をしました。今年は新たな実験、分析を取り入れました。高校理科では習わない手法を用いての研究だったのでデータの分析など苦戦したところもありますが、無事発表を終えることができて安心しました。

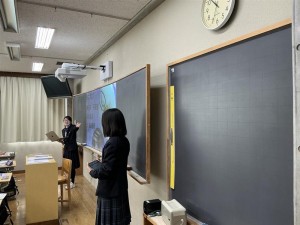

中学3年生、両チームとも最後までプレゼンの練習を頑張っていました。

後輩たちが他校の生徒、先生や審査員を前にして自分たちの研究成果を堂々と、にこやかに発表する姿に成長を感じるとともに、発表の質の高さに感銘を受けました。

残念ながらどのチームも入賞には至りませんでしたが、刺激を得たり、自分の研究のアイデアを得たりと、それぞれにとって、とても有意義な時間だったのではないかと思います。

また、つくばscience edgeでは発表後、ワークショップに参加することができます。

ワークショップでは大学や研究所に所属する先生の研究分野について、中高生にむけた授業、模擬実験が行われます。

今年、高校2年生は高エネルギー研究機構主催の「素粒子と宇宙の始まりのナゾに挑む」、東京理科大学主催の「自然災害を立体的に理解する模擬実験の組み立て方」、筑波大学主催の「エレクトロニクスと電子音楽の世界、液晶の作成」に参加しました。

普段、学校では化学と生物を選択しているため、あまり馴染みのないトピックでしたがわかりやすく教えてくださったため、とても楽しく、興味深かったです。

今回使ったポスター等は校内に掲示してあります。

三輪田学園にお越しの際は理科室前に掲示されているポスターを是非ご覧ください。

また、三輪田祭などでは研究に関する発表をおこなっています。お時間がある時に足を運んでいただけると嬉しいです。

今後とも科学クラブをどうぞよろしくお願い致します。