8月30日(金)、武蔵野公会堂において『明星学園創立100周年記念シンポジウム』が開催されました。

8月30日(金)、武蔵野公会堂において『明星学園創立100周年記念シンポジウム』が開催されました。

当日は朝から大雨が降り続き、公共交通機関の運行状況を見ながらの準備となりました。

思い返せば、1924年(大13)5月15日の開校式当日、2024年5月7日の創立100周年記念式典もまた荒天でした。

そのような中、大勢の人に集まっていただきました。

第1部は、白栁弘幸氏(現、玉川大学学術研究所特別研究員)による講演『赤井米吉と小原國芳―両雄並び立つ―』

赤井米吉は取りも直さず明星学園の創立者。小原國芳は玉川学園の創立者、ともに澤柳政太郎が創立した成城小学校の教員でした。その二人が成城小学校を飛び出し、それぞれが理想に燃えて新しい学校を創ったわけです。白柳氏からは二人の考え方の違いと同時に、これまであまり取り上げられることのなかった不思議なほどの共通点、成城を離れたその後における二人の深い交流が語られました。新教育への熱い思い、明星学園100年後のこれからへ向け、どのように継承していくかが我々に与えられた使命です。

第2部は、大正自由教育、児童中心主義の流れを汲む7校の代表者による座談会。成城小学校からは明星学園・玉川学園だけではなく、和光学園・清明学園が誕生しています。成城小学校創設の直後に創立したのがキリスト教を土台に「真の自由人」を育てることを目指した自由学園でした。明星学園から40年前に分かれて創立されたのが自由の森学園です。

初めに、各校がどのように創立理念を現在に至るまで継承し、具体化しているかをプレゼンしていただきました。当然のことではありますが共通点が多く、具体的な実践の部分では大きな刺激を受けました。

その後の意見交換では、以下のようなことを話題にしました。

①「一人一人の子どもを大切にする」ということは、子どもという存在がいかなるものかという目をしっかり持っていなければならないこと。その上で、要求度の高い「厳しさ」が必要なこと。そのためには子ども同士、教員と子どもの関係が信頼関係に基づいたものでなければならないこと。

②各校に共通する「科学的研究に基づいた教育」とはいかなるものか。各校は具体的にどのような取り組みを行っているのか。具体的調査と検証。自主教材と公開研究会。どう教えるかだけではなく、何を教えるかの大切さ。理由・根拠を常に考える授業。教員自身が学び続けることの大切さを感じました。

③この7校の特徴として、学校教育をその中だけにとどまるものではなく、理想とする社会を目指すためにあると謳っていることが挙げられます。だからこそ、その実践は授業だけだけではなく、学校生活全般にわたっているのでしょう。各校が目指す社会を語っていただきました。創立理念・教育方針が単なるお題目ではなく、教育活動の指針となっていることが分かります。

④新学習指導要領には、大正自由教育で語られてきた言葉が文面上、謳われています。<「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善>。これをいかにとらえるか。

目の前の生徒一人一人と向き合い、現場の教員自ら必要と感じる実践を積み上げてきた教育は一朝一夕でできるものではありません。今後、さらに我々の独自性が問われていくことになるでしょう。

短い時間ではありましたが、大正自由教育の流れを汲む7校が一堂に会したことは大きな意味があったように思います。赤井と小原がそうであったように、この7校が互いを意識し、刺激し合いながら、それぞれの歴史を刻んでいくことの大切さを感じました。

「こういう会を1回だけで終わらせず、次に続けましょう!」

そんな声で、シンポジウムは幕を閉じました。

(学園広報 堀内)

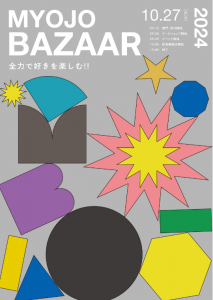

2024年度明星学園バザー「全力で好きを楽しむ‼」を今週末の日曜日に開催します!

2024年度明星学園バザー「全力で好きを楽しむ‼」を今週末の日曜日に開催します!