24日(木)の7時間目に中学全体で道徳の授業行いました。

道徳では「パブリックリレーションズ」を行いました。

学年縦断でいくつものチームに分かれて、「みんながハッピーに」「対等に対話し」「より良い方向に進めていく」を条件に、様々な設定の下で話し合いを進めていきます。

日常誰にでも起こりうる、そしてそれは学校生活でも起こりうる出来事を、俯瞰した立場から話し合う。

色々考えて、学校生活に少しでも活用できたらと思います。

24日(木)の7時間目に中学全体で道徳の授業行いました。

道徳では「パブリックリレーションズ」を行いました。

学年縦断でいくつものチームに分かれて、「みんながハッピーに」「対等に対話し」「より良い方向に進めていく」を条件に、様々な設定の下で話し合いを進めていきます。

日常誰にでも起こりうる、そしてそれは学校生活でも起こりうる出来事を、俯瞰した立場から話し合う。

色々考えて、学校生活に少しでも活用できたらと思います。

高3クッキングコース選択生物の授業で一人1作物栽培と題して作物を栽培しています。今日シソを栽培している生徒が収穫をしました。他にもダイズ・オクラ・万能ねぎ・カブ・ベビーキャロットと多くの作物を生徒3名で栽培しています。

今日収穫したシソの葉はスーパーで売っているような大きさの物からかなり大きな葉までさまざまで、大きさによって味は変わるのか?など気になりながら収穫していました。本日の午後の授業時間で天ぷらにして味を確認するそうです。

楽しみです~。

先日行われたMUSIC DAYSの予選に高2のbright starsが参加し、東京大会に進むことが決まりました!

東京大会はライブ審査です。久しぶりに学校外で演奏できるということで、より気合いを入れて練習に励みます!

1,2年生合同のコースコンサートを開催しました!コンサートに向けてこれまで、プログラム、チラシ、タイムスケジュール、司会の係に分かれて準備を進めていました。

コンサートには多くの先生方に聴きに来ていただけ、またコメントもいただけ、とても学びの多いコンサートになりました。個人の発表でしたが1つの演奏会を全員で作ることができ、音楽コースのチームワークもより深まりました。

次は新渡戸祭です。多くのお客さんに音楽を届けます!

この度、夏のイベントについて申し込みを開始しましたのでお知らせいたします!

この夏はイベントが満載!長文になってしまいますが、定員が少ないものもありますので、ぜひお早めにお申し込みください!

お申し込みは全て以下より。

https://mirai-compass.net/usr/ntbbnkj/event/evtIndex.jsf

==========================

今回の説明会では、ご好評いただきましたNHKの番組「目撃!にっぽん~苦手なことは可能性~」の上映会、および受験生は体験授業を受けることができます!

「目撃!にっぽん」では、新渡戸の改革が目指す「風呂敷理論」をはじめとした、「好き」を伸ばすカリキュラムもご紹介しています。「一律に全員同じことをする」のではなく、「それぞれの好きを伸ばし続ける」ことで最大限の成果を発揮していくのが、新渡戸の学びです。

体験授業では、そんな「好きになる学び」もご体験抱けます!ぜひご参加ください!

説明会の際にも校内見学は行っていますが、もっとじっくり回りたい!質問をしながら回ってみたい!という方も多いのではないでしょうか。

新渡戸文化では、そんな方のために夏の校内見学WEEKを設定しました!

10時〜16時の中で、完全個別で校内見学をご案内します!もちろん、日々の学びについてもじっくりお話しいたします。また、一部は講習期間とも重なっていますので、他校とは一味違う講習もご覧いただけます♪

組数にも限りはありますので、ぜひお早めにお申し込みください!

大好評いただきました6月のオープンスクール第2弾!

夏のオープンスクールを開催します!

前回の授業はもちろん、今回新たに加わった体験授業も、どれも他校とは一味違う、「体験する学び」です。

iPadを使ったワーク、LEGO®︎を使ったチームビルディングの体験など、「新渡戸らしい授業」を後体験ください!

授業内容の詳細は以下の特設サイトからもご覧いただけます♪

https://sites.google.com/nitobebunka.ac.jp/2021summerschool/

=====================

以上です。

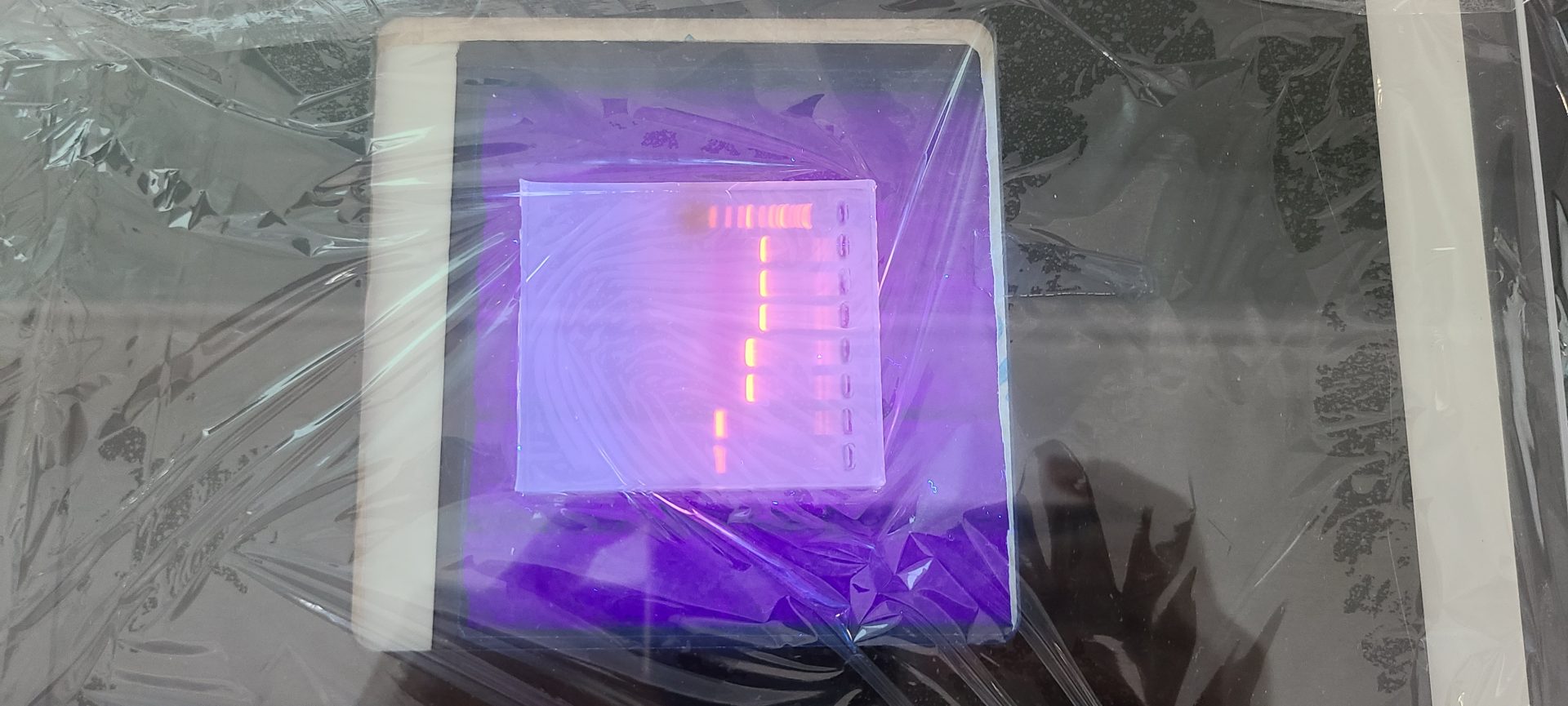

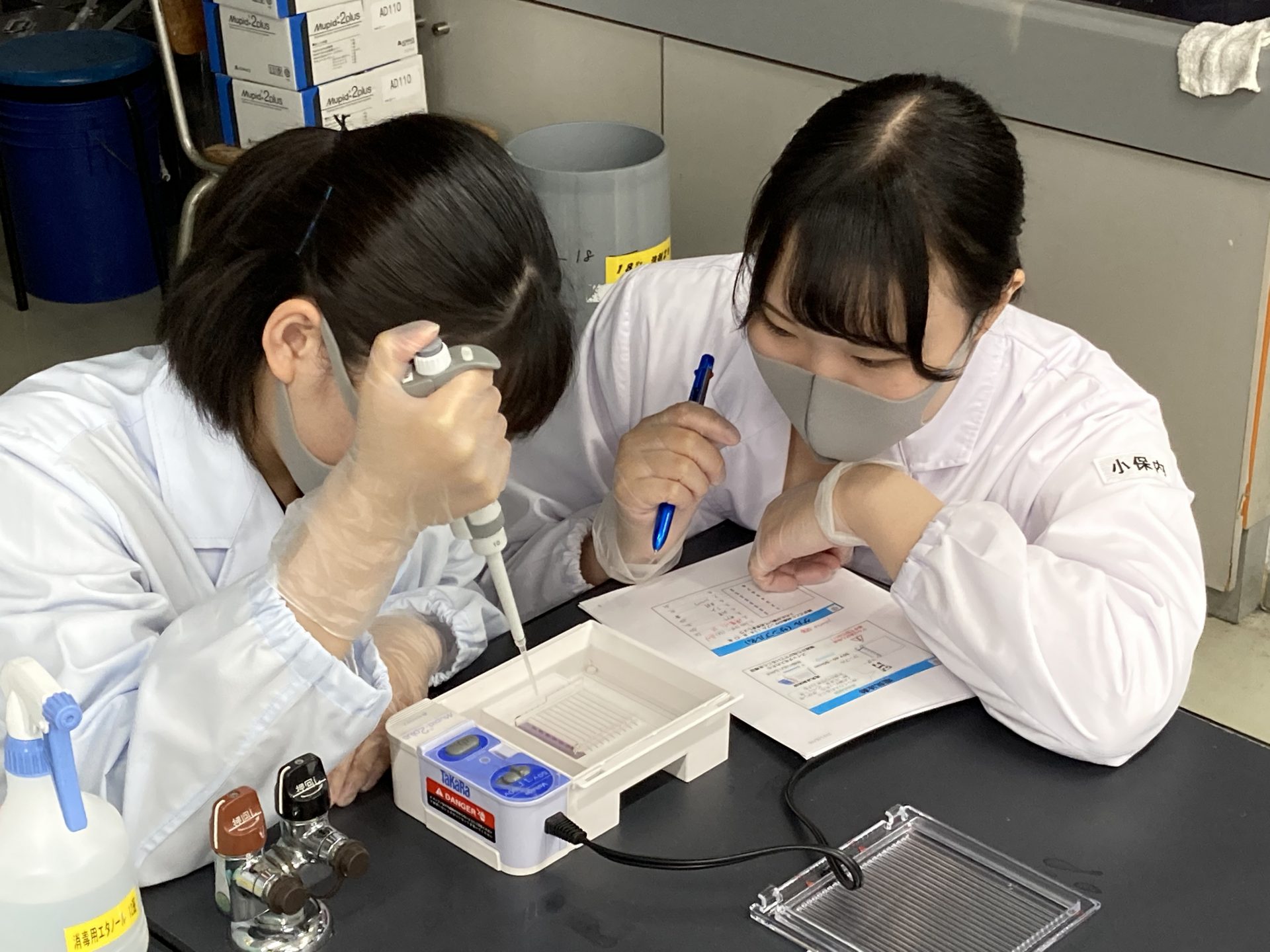

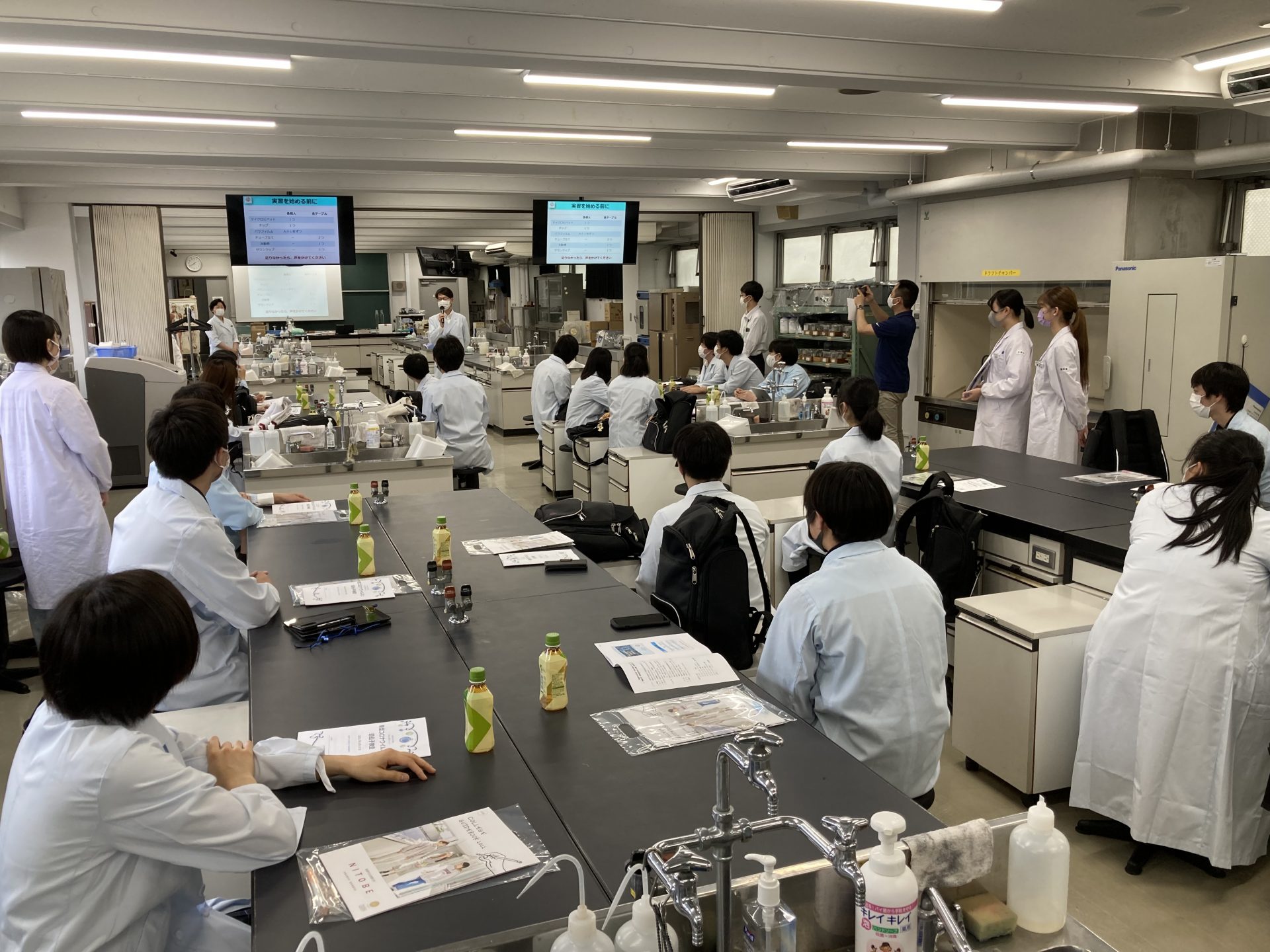

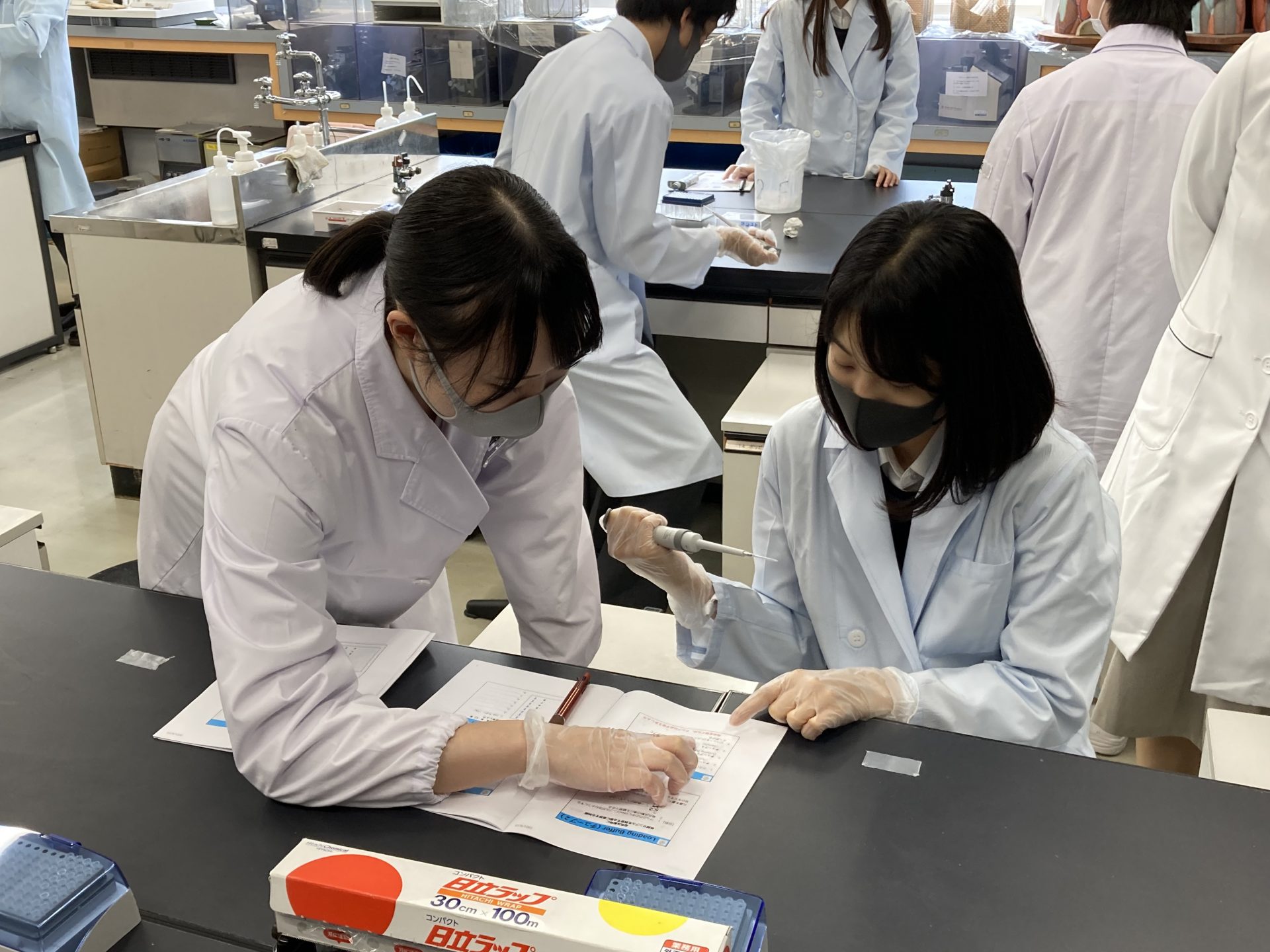

本日午後、高1,2年特進コースとスポーツコースの希望生徒を対象にした新渡戸文化短期大学臨床検査学科との高大連携プロジェクトが行われました。

内容は蜂谷敦子准教授による新型コロナウィルスの学びと遺伝子検査実習。

現在コロナウィルス検査で活躍されている東京医科大学遺伝子検査室の実態を動画で学んだ後、生徒達は電気泳動を通じてDNAを可視化して大きさを確認する実習を行いました。

コロナウィルスがテーマでしたが、変異型である「N501Y」の意味を高校生物で学習する内容と関連させながら理解し、より専門的で深い学びにつなっていくことを実感する時間でもありました。

短期大学の先生方、アシスタントの短大生の皆さんによるあたたかい支援を受け、刺激的な3時間があっという間に過ぎていきました。

実際に参加した生徒の声としては

「初めて体験する実習ばかりで、とても新鮮で、そしてとても楽しかった」「電気泳動によってDNAの長さを測定する実験が印象に残った」「臨床検査技師への好奇心が高まり、日々の学習を頑張ろうと強く思った」など、前向きな声ばかりでした。

臨床検査学科との連携プロジェクトは、12月と2月にも予定されております。

5日(月)からはじまった「アウトプット型テスト」。

聞きなれないテストだと思いますが、普段の授業の学習の成果を、動画作成で発表したり、プレゼンテーションで生徒たちが相互評価したりと、教科の特性によってさまざま。

6日(火)に行われた中学2年生の社会はペーパーテストでしたが、「会話文中に当てはまるようにある地方の工業を紹介する会話文を作る」、「『都心には三権の中心が存在し、最新の流行などの情報が瞬時に大量に集まるから』が答えになる問題文を作ってください」など、多種多様な方法で答えを求める問題がありました。

明日まで、アウトプット型テストは続きます。明日の教科のテストはどのような方法で学習成果を発表するのでしょうか。

6/21(月)に2021体育祭が開催されました。今年度はコロナ禍での実施ということもあり、場所も当初の外部施設から校内に変更となり、体育祭実行委員の生徒たちはどのような開催なら安全か、すべての生徒が楽しめる体育祭になるかを直前までミーティングを重ねていました。

バスケットボール・ドッジボール・借り物競争・スウェーデンリレーが予定されておりましたが、時間の都合上実施したのはバスケットボール・ドッジボール・借り物競争の3種目。Withコロナでの初の実施でうまくいかなかったこともあるかもしれませんが、普段の体育の授業では見られないような熱心な生徒たちの姿がありました。次年度も楽しみという生徒のコメントも。来年はどのような体育祭になるでしょうか?楽しみですね!

お申し込みは以下より♪

https://mirai-compass.net/usr/ntbbnkh/event/evtIndex.jsf

================

今年度の夏はイベントが盛り沢山です!

これまでコロナ禍もあって、なかなか来校ができなかったこと思います。

夏には、3日程3つのイベントをご用意しておりますので、ぜひこの機会に新渡戸文化高校にご来校ください♪

7月24日(土)、8月21日(土)に、コース別授業体験会を行います!

美術コースやフードデザインコースといった実技はもちろん、今回の説明会では探究進学コースの「探究のある学び」も体験できます。

新渡戸文化では、「英語」や「理科」といった、通常の授業も探究的な要素が盛り沢山です。是非この機会に新渡戸の学びを体験してみてください!

7月26日(月)〜7月30日(金)には、校内見学WEEKを開催します!

コロナ禍でなかなか校内見学等できないと思いますが、本イベントは完全個別の校内見学となっておりますので、安全にご参加いただけます!時間によっては、生徒の夏期講習もご見学いただける時間となっておりますので、是非ご参加ください!

両イベントとも、お申し込みはコチラより♪

6月20日、中体連夏季第3ブロック大会2日目(女子個人・男子団体)が行われました。

女子個人は4名が都大会進出を決めました。それぞれの選手が各自考えながら集中して試合に取り組めた結果だと思います。来月の都大会ではどこまで勝ち進めるか楽しみです。本番に向けて最終調整に入ります。

男子団体はベスト8で都大会進出を決めました。今大会の目標であった都大会進出を決められて嬉しい反面、勝ち上がるために必要な課題も浮き彫りになりました。足を止めずに攻める姿勢が大事です。自分の心に打ち勝つ精神力を鍛えるような稽古を実践しましょう。

来月は男女ともに都大会があります。3年生は敗退すると中学生活最後の公式戦となります。悔いのないように残りの時間を使って欲しいです。全員で最後まで諦めずに頑張りましょう!

ページ

TOP