今年の夏、私は非常に大きな影響を受けることとなるプログラムに参加することができた。それはUCLに行き、様々な授業をUCLの教授や起業家などから受けるというものだった。

もちろん授業は英語で行われるため、知識とともに英語を学べるという一石二鳥のものだ。

プログラム初日はヒースロー空港から始まった。ヒースローで集合すると、同じ立教生が1人と、男子が私の他にもう1人いた。他にも10数名日本から来ていた生徒たちもいたが、初日ということもあり緊張していたので、その2人とばかり話していた。その後立教へ移動し、私たちは先発組だったので後発組の到着を待った。待つ間、私は新しくできた友人たちと体育館でバレーや卓球をして遊んだ。

2日目はアイスブレイキングということで、英国人も含めてスポーツをした。これでだいぶ皆の緊張もほぐれ楽しむことができた。

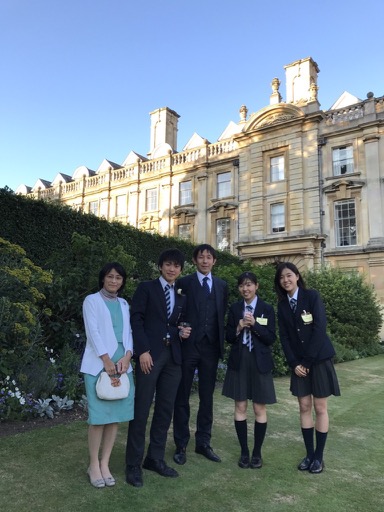

3日目はケンブリッジへ移動し、観光などをして過ごした。

次の日、初めての授業が行われた。授業の内容は多岐に渡っており、多くの興味をそそられることがあった。

ケンブリッジに2日間滞在した後、ロンドンにあるUCLへと移動した。UCLでも数々の授業があったのだが、特に惹きつけられたのが宇宙についての授業と経済についての授業だった。

また友人についてもUCLに行った頃からできるようになってきた。夜、食後にみんなで遊んだり、また同じ建物で泊まっていたフランス人の学生たちとも仲良くなったりすることができ、充実したプログラムを過ごすことができた。仲良くなった友人の中には、日本で再会し泊まりがけの旅行に行くほどになった一生ものの友人もできた。

今回のプログラムを通して友人が多くでき、知識も深めることができ、英語の勉強にもなり、そして自分の進路も見つけることができた。本当に中身の濃い、参加することができて本当に良かったプログラムだった。

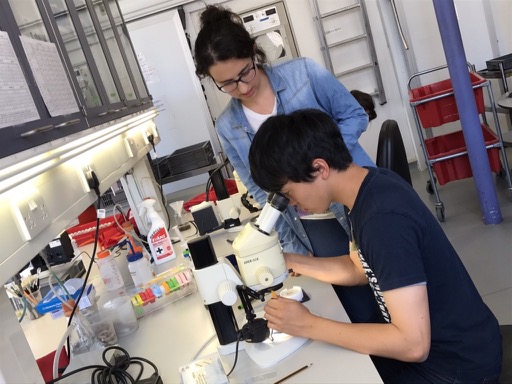

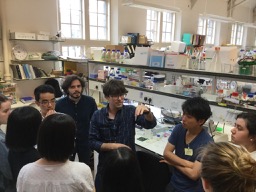

この夏、僕は新たな挑戦に足を踏み込んだ。それは、ケンブリッジカレッジのサイエンスワークショップに参加したことだ。僕は、キイロショウジョウバエの体細胞分裂について研究した。最初は、「楽しそう!」「この機会を逃がしたら、もったいない!」という前向きな気持ちだった。だが、始まる日が近づくにつれ、英語での研究に焦りを感じてきた。僕は日常会話がやっと形になってきたというところなのに、本当に大丈夫なのか、といった思いが頭の中で爆発していた。

この夏、僕は新たな挑戦に足を踏み込んだ。それは、ケンブリッジカレッジのサイエンスワークショップに参加したことだ。僕は、キイロショウジョウバエの体細胞分裂について研究した。最初は、「楽しそう!」「この機会を逃がしたら、もったいない!」という前向きな気持ちだった。だが、始まる日が近づくにつれ、英語での研究に焦りを感じてきた。僕は日常会話がやっと形になってきたというところなのに、本当に大丈夫なのか、といった思いが頭の中で爆発していた。