夏休みに入ってすぐの7月12日、日本より東北地方の高校生(宮城県立古川黎明高校・福島県立磐城高校・福島県立福島高校)と立教池袋高校からの生徒たちを迎えて、2017 Cambridge UK-Japan Young Scientist Workshopがスタートしました。

夏休みに入ってすぐの7月12日、日本より東北地方の高校生(宮城県立古川黎明高校・福島県立磐城高校・福島県立福島高校)と立教池袋高校からの生徒たちを迎えて、2017 Cambridge UK-Japan Young Scientist Workshopがスタートしました。

7月12日から16日までは立教英国学院をホスト校として、セブンシスターズ、ギルフォード、ロンドンなどに観光に出かけました。セブンシスターズでは地層について学び、海辺でピクニックをしました。ロンドンではロイヤルソサエティ(王立協会)や植物や生物の分類をしたカール・フォン・リンネのリンネ学会を訪問しました。理系の生徒たちにとっては貴重な学びの機会となりました。

16日の午後からは会場をケンブリッジに移し、イギリスの高校生と合流してYoung Scientist Workshopが本格的にスタートしました。生徒たちは4つの研究グループ、2つのディスカッショングループ、もしくはScience Communicationを目的としたラジオ番組を制作するグループのいずれかに分かれ、1週間の密度の濃い学びの時を過ごしました。7つのグループは以下の通りです。

① 化学部:虹の研究

② 遺伝子工学部:ショウジョウバエの研究

③ 工学部:ジェットエンジンの研究

④ 地球温暖化やエネルギー問題、健康について考えるディスカッショングループ

⑤ 放射能問題と環境について考えるディスカッショングループ

⑥ アースサイエンス学部:化石や岩から気候変動をたどる研究グループ

⑦ サイエンスをわかりやすく伝える方法を考えるラジオ制作グループ

プロジェクトチームごとの研究の合間には、日本文化(書道や歌舞伎)の紹介や、参加校それぞれによる学校紹介、イギリスの生徒たちによる交流ゲームなど、多くの時間を一緒に過ごして、とてもよいフレンドシップを得ることもできました。

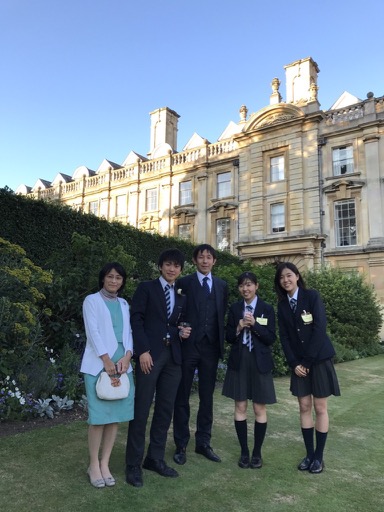

ワークショップ最終日の21日には、1週間の研究の成果を共有する4時間に渡るプレゼンテーションが行われました。基本は英語、時折日本語も交えながらバイリンガルでの研究発表の場となりました。最初は英語でのコミュニケーションに戸惑いのあった生徒たちも、この日は堂々と発表していました。プレゼンテーションに続いては、Cambridge Clare Collegeでの盛大なディナーパーティーが行われました。この場で一人一人が名前を呼ばれ、ワークショップの修了証を手にしました。

ケンブリッジという歴史ある、かつ最先端の研究を行っている大学で学べたことは、参加した生徒ひとりひとりにとって本当に貴重な学びの機会であり、特別な時間だったことと思います。

今回の体験が、夢を大きく育み、世界に羽ばたく第一歩となればと思います。