夏休み、楽しみにしていたサイエンスワークショップに参加した。サイエンスワークショップとは、世界トップクラスであるケンブリッジ大学の様々な分野の研究室にお邪魔して、研究を体験するものである。日本人と英国人の生徒がそれぞれ20人程度参加するため、文化交流の場にもなる。私はgenetic、遺伝についての研究に、英国人、日本人2人ずつの4人で参加した。

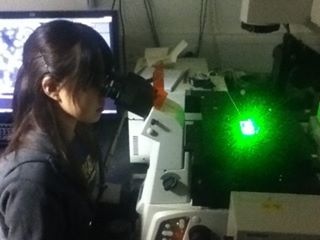

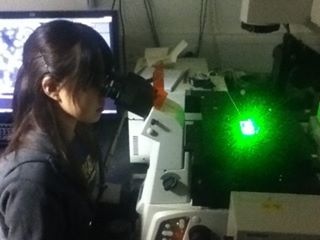

geneticの建物の中には研究内容によって10ほどのチームがある。そのなかで、ショウジョウバエを使って細胞分裂を観察しているチームに私は参加させていただいた。そこでは日本人の方がトップを務めていて、他にイタリア、ドイツ、シンガポールの方で成り立っている、国際色豊かなチームだ。私達4人が体験させてもらったテーマは、ハエの脳(生体内)と培養細胞(生体外)の細胞分裂を可視化すること。1台1700 万円する特殊な顕微鏡で、中心体、DNAなどを観察する。

まず、ハエの幼虫の脳を取り出すことに挑戦した。見たことない細さのピンセットを使い、直径およそ3mmのハエの幼虫を顕微鏡を見ながら2つにちぎった。その後小腸などの、口と脳以外の器官を取り除く。ここまで細かい作業はしたことがなくて、目が痛くなった。初めの1匹目は上手くいかず、とても自分がこの作業を成功させられる気がしなかったが、何匹か作業していくうちに、コツをつかみできるようになってきた。研究室ではこの作業は一番基本のステップだ。毎日こんなに細かい作業をしているのだと思うと、研究者は忍耐強さが必要だと思う。細いピンセット、高性能の顕微鏡、使い捨てのピペットなど見たことない器具を多く使えて、楽しかった。

細胞分裂を可視化するにはいくつか段階をふむ必要がある。まず、観察したいDNAや中心体などは透明で目に見えないため、色をつけたい。そのために、紫外線をあてると反射して色がつく、ウサギやネズミの抗体をそれらにくっつける。何度も細胞を洗ったり、抗体をつけたりしながらようやく観察できた細胞分裂はとても美しかった。染色体はもちろん中心体や細胞骨格まで、赤や青の色がつき分裂の過程をとても詳しく見ることができた。

このチームは、細胞の分化の長さの違いを調べているそうだ(説明が複雑で詳しくは分からなかった)。それがどういうことに役に立つのか聞くと、普段「これはこれに役に立つ」と意識しながら調べることはない、と言われた。けれど強いていうならば、それはガンの治療法に役立つ可能性もあるし、他のことに使えるかもしれない、と言っていた。私は教えられることに慣れすぎていて、研究者の様に分からないことを自ら調べていくことは初めてで、難しさを感じた。と同時に、知らないことを知ろうとする、本来あるべき勉強の仕方を学ぶことができた。

geneticのチームのメンバーは先ほど触れた様に、様々な国から来ているがとても仲が良かった。昼食はいつもみんなで原っぱで食べて、最後の日の私達の夕食にはチーム全員で参加してくださった。国籍の壁はこれっぽっちもないチームを見て、とても嬉しかった。私は英語が難しくて多くは話せなかったけれど、暖かく迎えて教えてくださったチームの皆さんに心から感謝した。

私がこの経験から得たもので最も大きなことは、知的刺激を多く受けられたこと。一緒に参加した英国人や京都の生徒、自分と同じ年齢でもバイリンガルの通訳さん、研究所の先生、大学の教授、、、。世界トップクラスのケンブリッジ大学だからこその多くの優秀な方達に1週間囲まれて、自分の無知が恥ずかしかった。今まで知らないことを恥ずかしいと感じたことは一度もなかったため、自分でも初めての感情に驚いている。もっと様々な分野のことを知りたいと思えて、多くの本を読みたいと終わってから強く思っている。ワークショップで出会った方で、飛び級でケンブリッジ大学の医学部に入学したという方がいるのだが、彼が「たくさん勉強したんですか」と聞かれて、「知りたいことを調べただけ」と答えているのを聞いて、勉強は本来そうあるものだよな、と納得した。そして私はその本来あるべき勉強の仕方の、最初のステップに立てたと思う。知りたい、と思えたから。多くの人に出会って、科学だけでなく、知的好奇心を刺激されたことが1番貴重なことだった。

(高等部2年生 女子)