7月9日、ロンドンへ。サイエンスワークショップの下見に行ってきた。ワークショップに参加する生徒7人と岡野先生の8人で、ミニアウティングのようだった。

下見と言っても、ロンドンに着いてまず初めはおいしい小籠包探し。私たち何をやっているのだ。まず1店目に入り、小籠包を食べ、続いて3軒隣くらいの店に入って、また小籠包を食べたのは信じられなかった。けれど2店目はなかなかおいしくて、先生は「幻の小籠包を見つけた。」と誰よりも楽しんでいた。皆で辛いものを食べて苦しんだり、1人前の杏仁豆腐を8人で分けたり、楽しい時間だった。

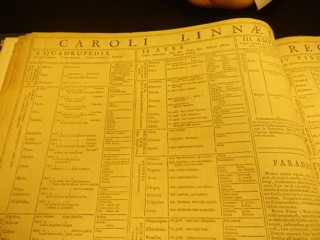

そして昼食後はしっかり下見。リンネ学会へ。リンネは植物や動物を、初めて近代的な分類法で分けた人だ。この日初めて知ったが、リンネの分類法は植物をめしべとおしべの数で24種類に分類する。今でも利用されている、ホモ・サピエンスなどの二名法を提唱した人でもある。と、私はこれくらいのことしか知らなかった。しかし、そこで色々な話を聞き、貴重な資料も見せていただけた。

まずリンネ学会は、その名のとおりリンネについての施設だ。本人直筆の本などが、温度や湿度が一定に設定された小さな部屋で管理されていた。この部屋には鍵が三重にかかっていて、入り口のドアはとても厚くて重い。少し大きな金庫のようだ。たかが本だが、ものすごく大切にされている。なんとここに入らせてもらうことができた。少人数でないと行けないような部屋の小ささなので、アウティングでは行けないだろう。本当にラッキーだった。

その部屋には様々な本があるが、一番古いものは1400年代のものだ。ここまで古い本を現在まできれいな状態で残せているのは、本の修復のプロがいるかららしい。リンネ学会で本の修復をしている人の中に日本人の女性の方もいらっしゃって、この日も私たちに学会の案内をしてくださった。また日本の天皇が代々生物の研究をしていらっしゃるため、明仁天皇のサインもあった。そして、リンネの書いた本もあった。後から新しく分かったことを書き足していけるように、空白を多くしていたそうだ。リンネの字は、印刷したみたいに美しかった。

その後、王立研究所、タワーブリッジと歩いて、電車でギルフォードまで帰った。あっという間の1日だった。今日は忘れられない日になった。

(高等部2年生 女子)