1日目

PGL着き、施設紹介、食事、グループリレーで終わりました。

様々なアドベンチャーを前にウキウキしている児童生徒が多かったです。

2日目

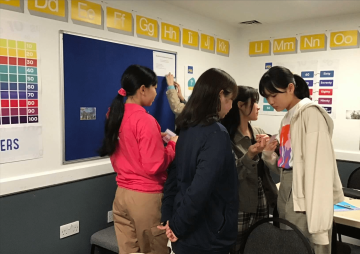

英語のテスト、giant swing、abseiling、クイズショーをしました。

初めてのアドベンチャーでは、怖がりながらも眩しい笑顔がたくさんみられました。

3日目

以下は生徒のジャーナルです。

Monday 29 May 2023

I tried Jacob’s Ladder today. It was very scary but it was also fun. I was able to have a worthwhile experience. I thought about the layout of my ideal house. It was difficult but I am glad that I learned a lot of new English words.

I would like to do my best tomorrow as well.

(中学部3年男子)

https://www.rikkyo.co.uk/new/latestnews/pgl-activity-report-2023/