「環境問題」について「英語で」調べ、話し合い、まとめ、そして発表する「高校3年生英語プロジェクト」は各グレード担当教員のリードで着々と「オンライン」を舞台に進み、生徒たちの積極的な参加が見られるようになりました。大学入試過去問題を解くよりずっと難しい作業ですが、それ故にやり甲斐もまた格別。来年、大学に入学した後もずっとずっと続く「勉強」のいいスタートになればと思います。

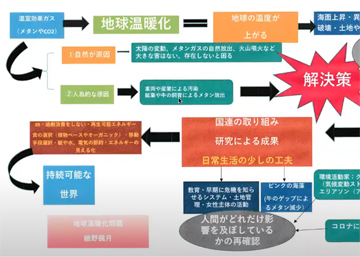

さて、高3の英語クラスは「Super」「Higher」「Intermediate」「Foundation」の4つのグレードに分かれていますが、「Higher」のクラスでは「地球温暖化対策」にテーマを絞って調査・話し合いを進めていくことにしました。それぞれがネット上で調べた地球温暖化に関する英語サイトを十数個に絞り、その内容・それについての意見を日本語/英語でまとめ、更に友達の意見に対して英語でコメントをいれ…etc. 学校での授業であれば何枚ものプリントを印刷して、冊子を作って交換し合ったり、感想のメモを集めたりと、その作業だけでも大変な労力ですが、オンライン授業のおかげでそれはいとも簡単に行われました。ファイル共有で印刷の必要はなくなり、気軽な「コメント機能」で効果的にお互いの意見を交換し、必要があれば先生とのやり取りもメール機能を使ってすぐにできます。教室での授業では、ともすると「他の人の様子を伺い」ながら自分のするべきことを無意識に調整してしまいがちですが、オンラインでは「自分で」行うしかありません。そのせいか、様々な意見や考えが出てくるのもオンライン授業ならでは醍醐味でした。

そんな中、ある生徒から「地球温暖化対策」に取り組む活動家やアーティストに焦点を当てて考えてみよう!という面白い意見があがりました。そして16歳で地球を「動かした」グレタさんについての英語記事を皆で読むことになり、この長い長い記事を読んだ上で、感想を書くこと、友達のそれぞれの感想について「英語で」コメントを書くことが課題として出されました。 そしてその結果は?というと… 誰一人その課題を遅れて提出した者はなく、その感想やコメントもいいものばかりでした。グレタさんが、このプロジェクトに参加する生徒たちの心をも「動かした」ことは明らかで、〈序章〉を終えたこのプロジェクトが次なるステージに向かって動き出す大きな推進力を与えてくれた「グレタさんとの出会い」でした。

(⇒その3〈Online Discussion〉に続く)

以下は、グレタさんの記事を読んで生徒たちが綴った感想、そしてそれについての英語コメントの一部抜粋です。

▶ グレタさんの活動についての意見を述べようとした際、どれだけ自分が世界の気候変動により何が起こっているのか知らないのかが分かった。これは、そもそもあまり興味がなく知識がなかったこと、自分の生きている間に地球がなくなる事はないから大丈夫と心のどこかで安堵し、地球温暖化問題を第三者目線で見ていたことが要因だと思う。だからこそ、グレタさんについて書かれた記事を読み「はっ。」とさせられた。恥ずかしいことに、私もいま悲鳴を上げている地球の住人で、これからの未来にまだこの場所にすむ人がいるという当たり前のことが頭の中になかった。

私は以前、子どもが何かを叫んでも伝わらないと思っていた。だが、十代の少女、グレタさんが先駆的なアイデアでグローバルな環境活動・気候変動ストライキをし、たくさんの大人も耳を傾けた様子からその考えは覆された。

⇒I agree with your opinion: we had been thinking that young people’s ideas were never accepted by adults. I think such a period is over now, and young people will have to

insist on improvement of the environment from now on.

⇒Her behaviour which makes black and white clear and acts without spoiling the facts, has contributed greatly to the change in consciousness of each person, as I have noticed, because I was also thinking of the same thing. I think many people have changed their consciousness because of her.

⇒This argument is quite similar to mine. I have two parts which I agree with: ”we see global warming as a third person” and ”the action of Greta has affected the awareness of each of us”. I also feel that we haven’t taken global warming seriously, but as Greta did, if someone takes some actions, it would remind us about it, which would lead to our actions for improving global warming.

▶ 私はこの記事を読んで、「明日があるから、明日がないかのように生き続けることはできません。」という彼女の言葉に深く感銘を受けました。彼女は十代の内から積極的に自ら進んで行動に移しているというところがすごいと思いました。一人だろうとかまわずに活動を始めたというところに頭が下がります。誰でも一人で行動することは怖いです。しかし、彼女はそんなことを恐れずに行動し、今では多くの人が彼女の意見に耳を傾けています。それはきっと彼女が一生懸命、世界に地球温暖化について訴えて、多くの人の心を動かした証ではないでしょうか。スウェーデンに行った際、偶然彼女にお会いしましたが、彼女は有名になった今も地元で自分を過大評価するわけでもなく、町の役場の前に座って、地球温暖化について考えを改めないか、自分達で行動しないかということを訴えていました。いざ、自分もやってみようと思ってもやはり、一人でやることや周りからの評価が気になってしまいます。ですが今回、この記事を読んで、彼女の様に、自分から積極的に行動に移し、一人でも多くの人に地球温暖化に対する危機感を感じてもらえるようにしたいと思いました。

⇒”We can’t just continue living as if there was no tomorrow, because there is a tomorrow.” I was also impressed with these words. When I read this, I came up with one thought. It is that we can now live naturally thanks to people who had lived before we were born. Those people made a comfortable environment like now.

⇒I agree that it is scary and worrying to think about what others think if I act alone. I am going to think why a lot of people have this thought. I ask myself if I were her parents or classmates, could I respect her? Maybe I would just think she is strange. She has become a famous person now so people think she is great. But if she has not, she could be just a girl and student.

I think it’s important to be in a world where people with different values and opinions from others aren’t killed. This might lead to picking up small sprouts that will change the world in a good way. I believe that creating an environment where people can actively give their opinions on environmental improvement is important and we should appreciate those who have taken action.

⇒I agree with your opinion. Greta Thunberg’s words are always powerful and influential. I was deeply impressed like you by her message “We can’t just continue living as if there was no tomorrow, because there is a tomorrow”. We have lived every day without changing our attitudes. We have spent our daily lives as if there was no tomorrow.

Now we have to change our daily lives and our future. It’s difficult to do climate actions actively in public, but I think it is important to do that as hard as possible, even though little by little.

⇒It was written by one of my friends, who had actually met Greta. So it was persuasive.

⇒I was impressed by the part saying Greta takes an action even if she is alone. I had not thought about it, but I realized that it is actually hard to start something by myself. Especially in this case, she is trying to motivate the world for global warming. She should be so brave, and I really respect her.

いますよ。」

いますよ。」