僕が今回のオープンデイで最も感じたことは自分の成長です。以前までのオープンデイでは夜作業の時間がありました。しかし、今年からはオープンデイ期間中の夜作業がなくなり、作業により多くの時間を使えるように行動したり、効率を良くするために考えながら物事をこなす必要がありました。その中でも特に意識したのは、体調管理と自己管理能力です。オープンデイ期間に入る前、僕は1週間シックルームに入っていました。出てきてからも体調は万全ではなく、まだ体がだるく感じていました。しかし、今回のオープンデイ期間は夜に休む時間が十分にあったおかげで、しっかりと休み、放課後も無理をせず作業することができました。今までは限界になっても続けようとする癖が自分にはありました。しかし、体調管理を通して自分の生活についても深く理解することができ、自分の生活のなかで改善の余地が必要なことを再認識したり、新しく見つけることができました。

また、今回のオープンデイ期間で最も大事だったことは時間の管理だと僕は思います。朝の礼拝後のクラス点呼に遅れないことや、昼食の時間、ホームルームといったところで自分の行動一つ一つによって多くの人の貴重な時間が失われないように、自分にできることはないかを考えました。その結果、3年間の立教生活で慣れてしまったせいで気づけなくなっていたことにも気を配ることができたと思います。みんなの作業時間を増やすために自分にできることはなにかを考え、行動できたことは僕の人生にとってもとてもいい影響を与えたのではないかと思います。

最後に、僕は今回のオープンデイで様々な教室やラッフルを回り、最終的にはお客様賞2位オープンデイ賞3位という結果が残せたことをとても嬉しく思っています。それと同時に、自分自身の成長を強く実感しています。この成長は僕の今後の人生にとても影響してくるものだとも思います。みんなとの思い出はこうした自分の成長にも繋がり、一生物になるのだと思います。今年のオープンデーを経て、自分以外の人のために動く力が重要であると学びました。

(中学部3年男子)https://www.rikkyo.co.uk/new/studentsblog/openday20241107/

冬の足音を感じ始めた10月10日、立教英国学院構内で“Rikkyo School Cross-Country Relays 2024”が開催されました。

冬の足音を感じ始めた10月10日、立教英国学院構内で“Rikkyo School Cross-Country Relays 2024”が開催されました。

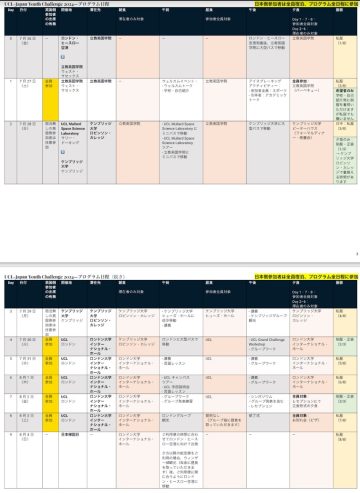

自分はこの夏のJapan youth challengeに参加し、たくさんの友だちを作り、会話をして、授業を受ける中で主に3つのことを感じることができた。

自分はこの夏のJapan youth challengeに参加し、たくさんの友だちを作り、会話をして、授業を受ける中で主に3つのことを感じることができた。