【ソーラーパネル委員長より】

私たちソーラーパネル委員会は、2月8日(土)に東京ガス株式会社の本社を訪問して、社員の方と共にワークショップを行いました。

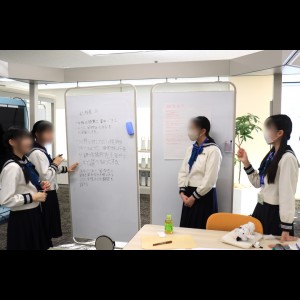

ワークショップでは、4人のグループ内で「先生」「生徒」などの立場に分かれて、それぞれが校内でより快適に過ごすためのアクション案を考えました。そして、そのアクションで使用するエネルギーを“脱炭素”の方法でどう補うかを話し合い、学年を超えて委員で共有をしました。

会社を訪問することや、普段は話し合うことの少ない先輩・後輩との意見共有は、とても有意義な時間になりました。

(高2 Y.C.)