読売新聞社が主催する講演会に中3生OさんとMさんが参加しました。講師はUNHCR(国連高等難民弁務官事務所)元代表のダーク・ヘベカー氏、テーマは「UNHCRの役割と世界の難民問題について」です。

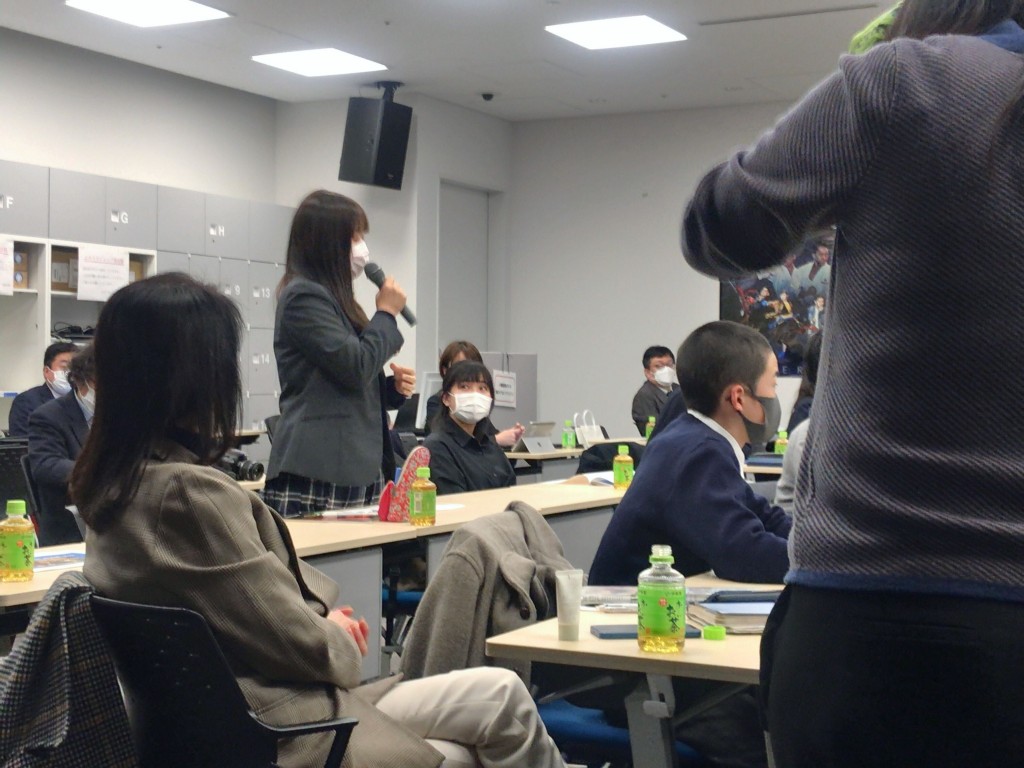

講演も質疑応答もすべて英語、名だたる学校の帰国高校生が流暢な英語で質問する中、臆せず立ち上がり質問をするMさん。国内で生まれ育ったいわゆる「純ジャパ」ですが、環境問題などに関心を持ち将来は世界の人々の役に立つ活動をしたい、と熱心に英語を学んでいるそうです。引率した英語科の布村教頭も、きれいな英語だったと褒めていました。

15年、20年後の彼女たちは、世界のどこでどんな活躍をしているのだろう、と私たちの夢も膨らみます。