10月4日(月)から9日(土)の6日間にかけて『IKUBUN Dream Festival』を実施しました。

今年は、学校行事である夢合宿や郁秋祭が中止となりましたが、その中で学べる内容を『IKUBUN Dream Festival』(以下、IDFという)として生まれ変わらせ、生徒たちが多くのことを学び、生徒たち自身の思いをしっかりと発表する機会を作りました。

今回は、郁文館中学校での主な実施レポートです。

初日は、まずはオンラインでの開校式。

皆しっかり姿勢を正して聞いています。ここからIDFの始まりです。

その後、EQプログラムを実施しました。

体育館に集まり、ミニゲームに取り組みました。

・チャレンジすること

・周りの人を応援すること

・周りの人と協力し合うこと

上記3つを意識して取り組み、楽しんで初日を迎えられました。

2日目は、「SDGs発表」。

クラスメイトや保護者の皆様の前で発表するために熱心に準備をし、何度も練習をして、素晴らしい発表をしてくれました。SDGsの項目から自分の解決したいものを選び、自分たちでできる活動は何か提案しました。

この提案の中からクラス全員で実際に行う活動を決定し、中学全体での発表も行います。

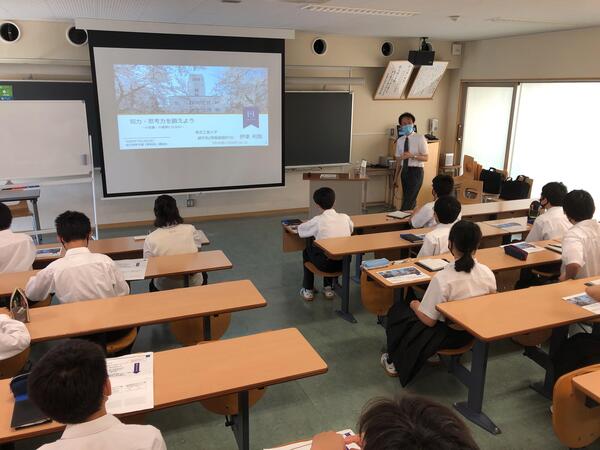

3日目は、「ミニ夢の日」、「農林業講義」、「食育」を行いました。

「ミニ夢の日」では、1人ひとりが自分の夢について堂々と発表をしていました。この中から、最終日に発表する学年代表者が決定されます。

「農林業講義」では、長野県東御市にある本校研修施設『鴻夢館』から生中継をつなぎ、ワタミファームの原さんと、公益財団法人save earth foundationの水上さんから農業と林業について講義をしていただきました。

実際に行った気持ちになれるようにと、ドローンを使って動画を作成してくださっていました。

臨場感のある動画に生徒たちからも歓声があがっていました。

「食育」では、栄養バランスについての動画を見て、全員でワタミの宅食弁当をいただきました。

4日目は、「ミニ夢の日発表(全中学)」、「謎解き」、「映画鑑賞」を行いました。

「ミニ夢の日発表(全中学)」では、3日目で選ばれたクラス代表者が全中学校の生徒の前で発表をしました。

他学年の生徒の前での発表はとても緊張したと思いますが、16人のクラス代表者はそれぞれの自分の夢についてしっかりと自分の夢への想いを語ってくれました。

「謎解き」では、校舎全体を舞台とし、各学年それぞれのクラスがシャッフルされたチームで行いました。

各チーム、普段話さない生徒たちと協力しながら、一生懸命頑張って謎を解いていました。

見事、最後まで謎を解いた3チームには、渡邉教頭先生から表彰され、豪華景品を頂きました。

「映画鑑賞」では、「不都合な真実」を鑑賞してSDGs13番『気候変動に具体的な対策を』について理解を深めることが出来ました。

5日目は、「バングラ姉妹校交流」、「3年生発表聴講」です。

「バングラ姉妹校交流」では、バングラデシュにある郁文館の姉妹校とオンラインで交流しました。バングラデシュについてクイズ形式で学んだり、現地の方に学校を案内してもらったり、最後には代表生徒による質問をしました。

同年代の外国との人との関りは良い刺激になったはずです。

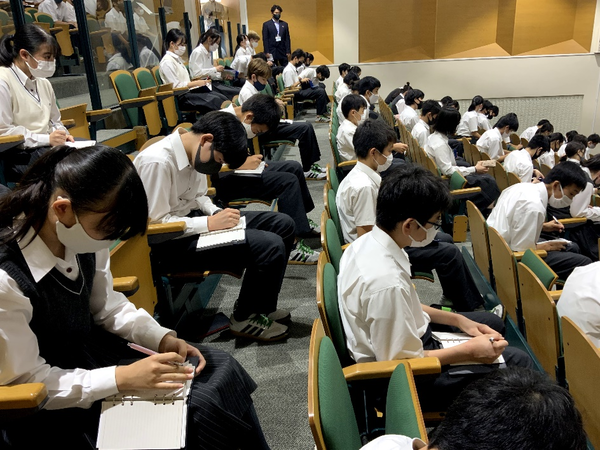

「3年生発表聴講」では、自分たちの1年後、2年後の姿をイメージしながら発表を聞きました。メモを取り、時には質問をしながら話を聞きました。

6日目は、「ミニ夢の日学年代表者発表」、「SDGs各クラス代表者による発表」、「表彰式」を行いました。

「ミニ夢の日学年代表者発表」では、合計6名の中学・高校各学年代表者が発表を行いました。

夢を宣言することは、夢を叶える第一歩です。各学年の発表を聞いて、より自分の夢に対する意識が高まったのではないでしょうか。

「SDGs各クラス代表者による発表」では、中学1年生から3年生までが体育館に集まり、各クラス代表者の発表を聞いて、学年代表を決めるための投票をしました。

特に、中学1年生の発表ではどのクラス代表もハキハキと元気よく、高学年の堂々とした発表にも負けていませんでした。

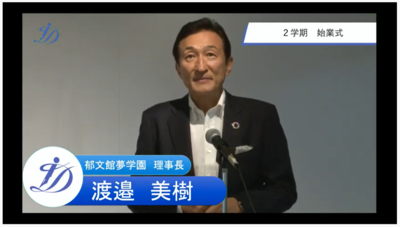

「表彰式」では、「ミニ夢の日」と「SDGs発表」、「ABCグランプリ」の優秀者(クラス)に向けて理事長・校長の渡邉美樹から表彰状が贈られました。

IDFの総括として渡邉理事長・校長は、「諦めずに日々努力を続けることや、違いを受け入れて生きることの大切さ」についてお話をしました。

このIDFで行われた様々な活動を通して、たくさんのことを学べたと思います。この経験を生かして、日々の生活をより一層充実させ成長していくことを期待しています。