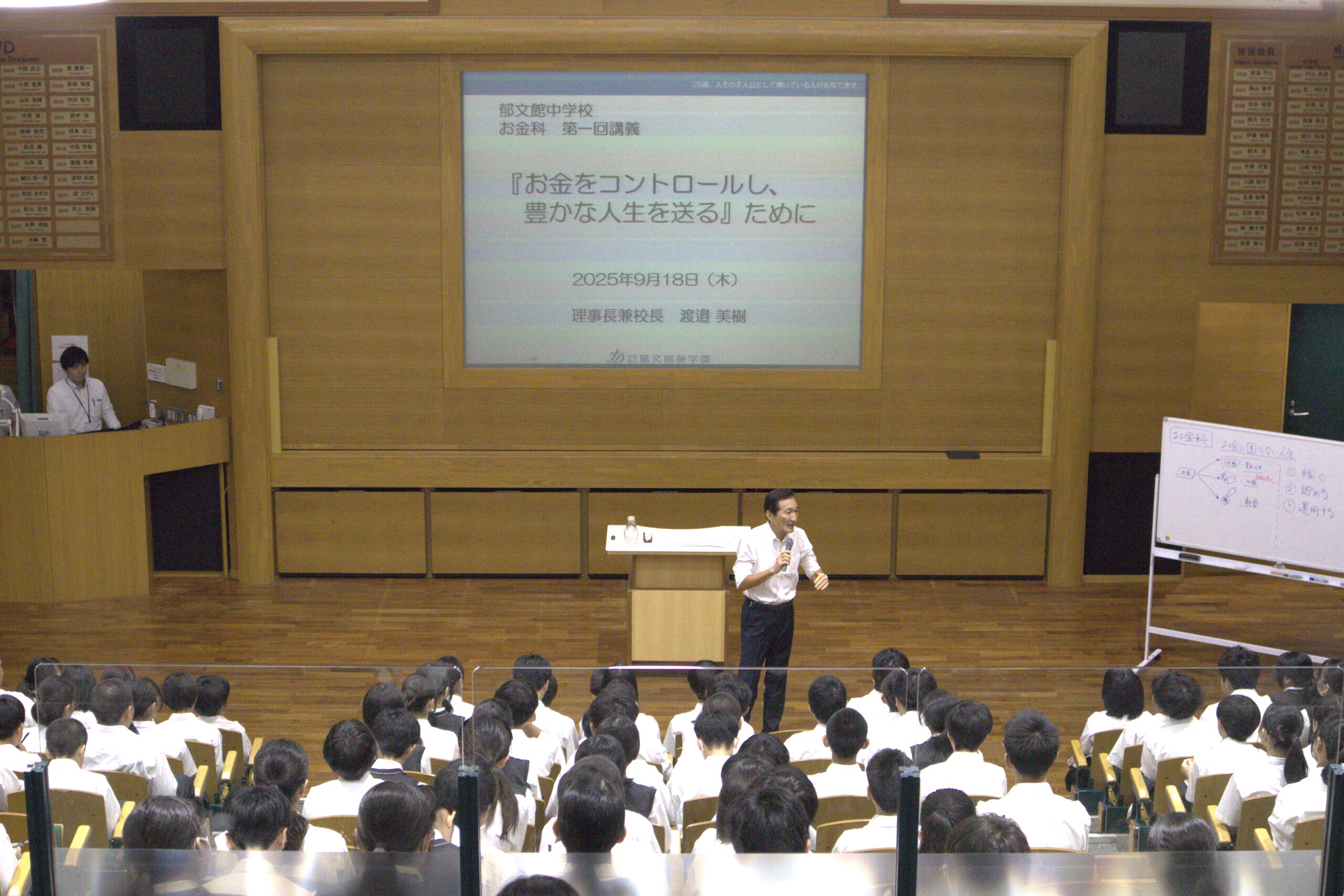

渡邉理事長による「お金科」の特別授業が、中学1年生全クラスを対象に行われました。

郁文館中学校では、国語・数学・英語・理科・社会といった教育課程に加えて、「お金の有用さと怖さを知り、豊かな人生を送る」ことを目的としたオリジナル教科「お金科」を設けています。

将来自分でお金をしっかりと管理できる土台を身につけることを目指しています。

今回の授業では、AIやロボットと共存するこれからの社会において、どのようにしてお金に困らない人生を築くかをテーマに、理事長が日本や世界の事例や当日の日経新聞の記事を取り上げながら講義しました。

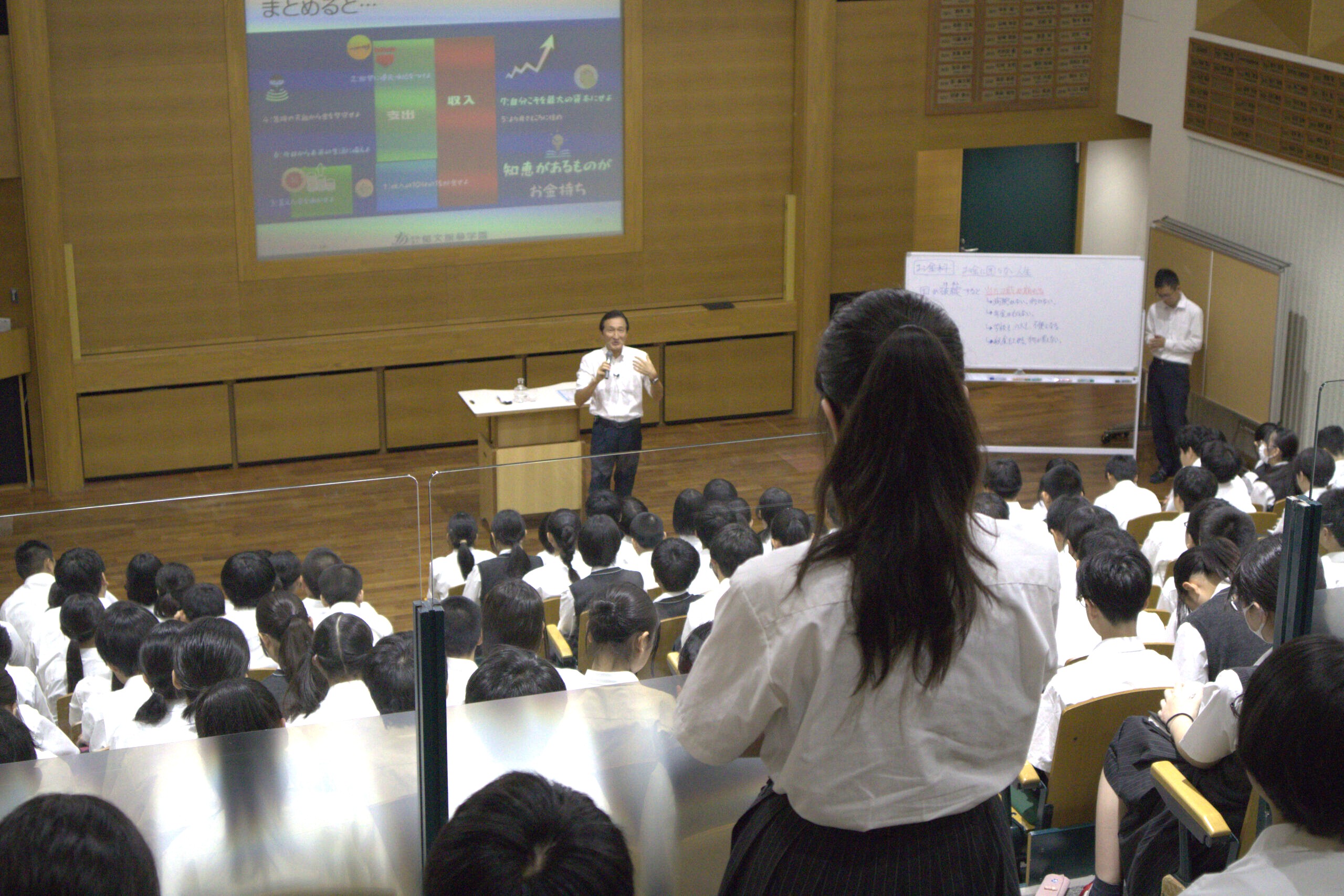

理事長は、「お金に困らない人生を送るために大切な3つの心掛け」として、

①AIやロボットにできない仕事をする

②収入より支出を減らす

③お金に働かせる

を挙げ、生徒に伝えました。

その後の質疑応答では多くの生徒が手を挙げ、時間ギリギリまで質問が飛び交いました。

Q:「AIやロボットは人間の仕事を奪うといわれていますが、AIやロボットは今後も広がりますか?」

A:「AIやロボットは止められないと思います。なぜかというと、この社会は経済とお金の流れを基盤として動いているからです。

そうなると、生産性を上げて経済に勝つことが目的になります。例えば人を1人雇って30万円、AI使って5万円、 経営者がどちらを使うかというとAIを使います。なぜならばそのほうが生産性が高いからです。ロボットより社員も雇いたいと思うのが経営者の気持ちですが、社員を使い続けて生産性で他社に負けてしまえば、結果的に会社全体、社員全員を不幸にしてしまうことになります。

ですから、AI・ロボットが増えた方がいいのかという問題よりも、この社会においてAI・ロボットは必然的にもっと広がっていくと思います。

みなさんなら、AI・ロボットと共生するためにどうしたいですか?自分事として考えてみてください。」

Q:「将来のために、今からできることはなんですか?」

A:「今から何でも挑戦できます。例えばお小遣いを投資に回してみるのも良いでしょうし、保護者の方にお願いしてドルに換えてみるのも一つの方法です。

お金を働かせるという考え方を持ってみてください」

最後に理事長からは、「お金は人を不幸にすることはあっても、必ず幸せにするものではない。本当に大切なものはお金では買えない」というメッセージが贈られました。

郁文館では、夢手帳を用いた夢カウンセリングや、各教室に飾られた夢短冊に一人ひとりの夢が書かれており、日々の生活の中でも夢について考え、その夢を叶えるため逆算して行動しています。夢を追い、叶えていくことは、自分の幸せにとどまらず、大切な家族や友人、周りの人を幸せにし、お金では買えない「ありがとう」を集める生き方につながります。それこそが、本当の幸せな生き方だと考えています。

今回の授業を通して、幸せになるためにお金に困らない人生を歩む大切さを実感した生徒たちには、夢を追いながら幸せな人生を歩んでほしいと思います。

関連記事

▶【東大クラブ】東京大学工学部物理学科の研究室に訪問!

▶【郁文館中学校の生徒が活躍中!SDGs委員会】“届けよう、服のチカラ”プロジェクトを実施しました!

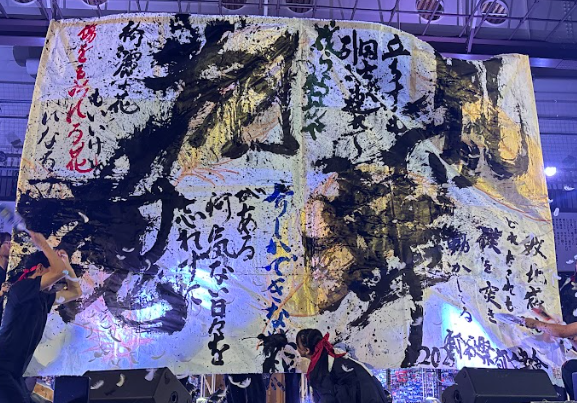

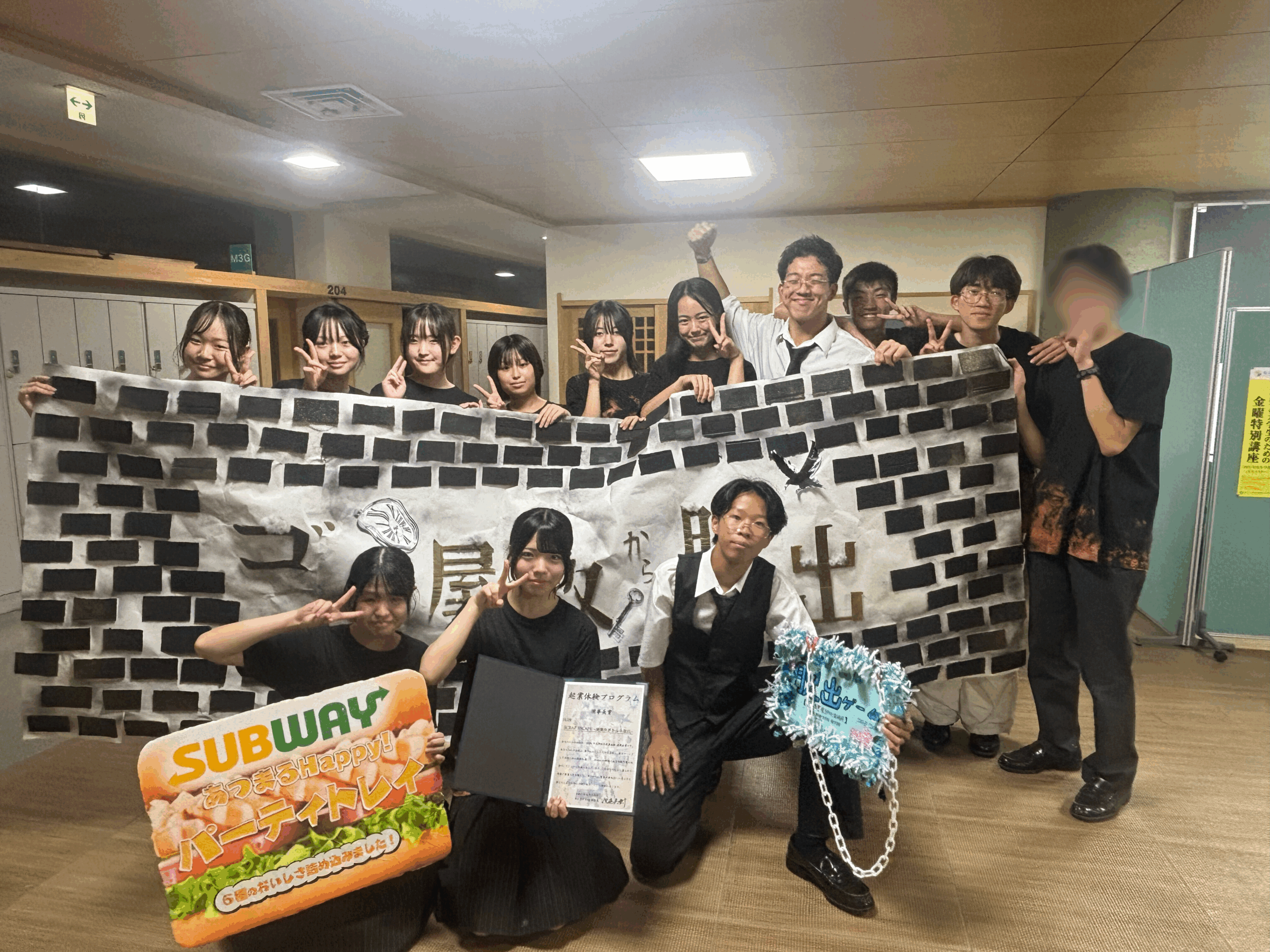

また、チアリーディング部やダンス部による一体感あふれるステージ、書道部の迫力あるライブパフォーマンスも披露!息の合った動きや躍動感あふれる演技に、観客からは大きな歓声と拍手が送られ、会場全体が一体となって盛り上がりました。

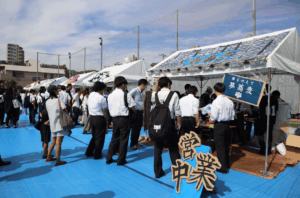

また、チアリーディング部やダンス部による一体感あふれるステージ、書道部の迫力あるライブパフォーマンスも披露!息の合った動きや躍動感あふれる演技に、観客からは大きな歓声と拍手が送られ、会場全体が一体となって盛り上がりました。 校内各所では、部活動や各学年による展示や体験型ブースが並びました。

校内各所では、部活動や各学年による展示や体験型ブースが並びました。

グラウンドでは、高校1年生による「

グラウンドでは、高校1年生による「

生徒たちの情熱と創意工夫が光った“郁秋祭2025”。

生徒たちの情熱と創意工夫が光った“郁秋祭2025”。

【東大クラブ】東京大学工学部物理学科の研究室に訪問!

【東大クラブ】東京大学工学部物理学科の研究室に訪問!

続いて、未来のコンピューターとして注目される「量子コンピューター」について紹介がありました。難解に思えるテーマでしたが、中学生にもイメージしやすい例を交えながら、わかりやすく解説してくださいました。その後の質疑応答では、一人ひとりの質問に丁寧に答えてくださり、生徒たちは研究者の考え方や姿勢に直接触れることができました。

続いて、未来のコンピューターとして注目される「量子コンピューター」について紹介がありました。難解に思えるテーマでしたが、中学生にもイメージしやすい例を交えながら、わかりやすく解説してくださいました。その後の質疑応答では、一人ひとりの質問に丁寧に答えてくださり、生徒たちは研究者の考え方や姿勢に直接触れることができました。