こんにちは、*NITOBE FUTURE PARTNER(NFP)の神薗です。

学校に勤務した時に発見した、新渡戸文化学園のキラリポイントをお伝えします。

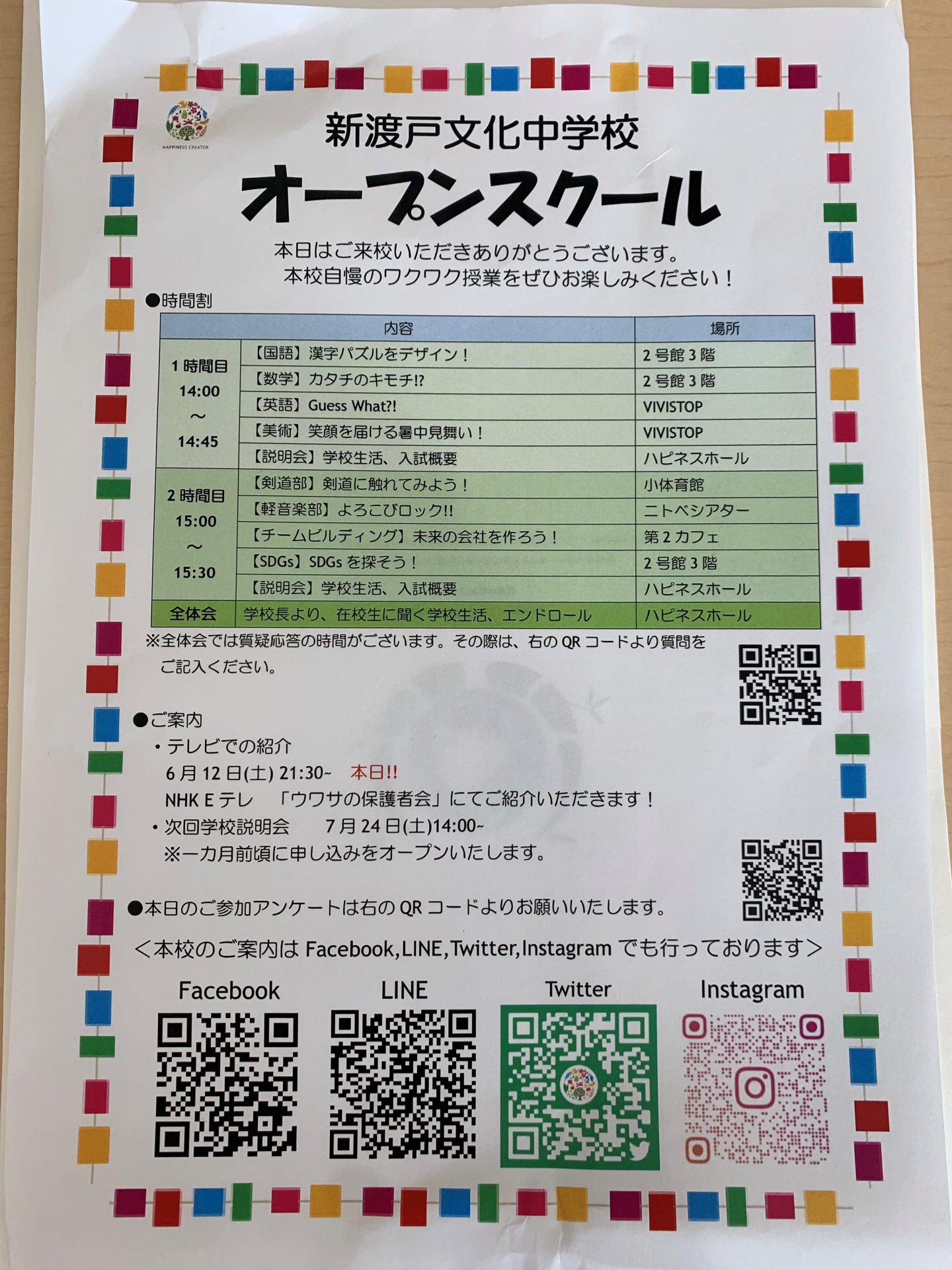

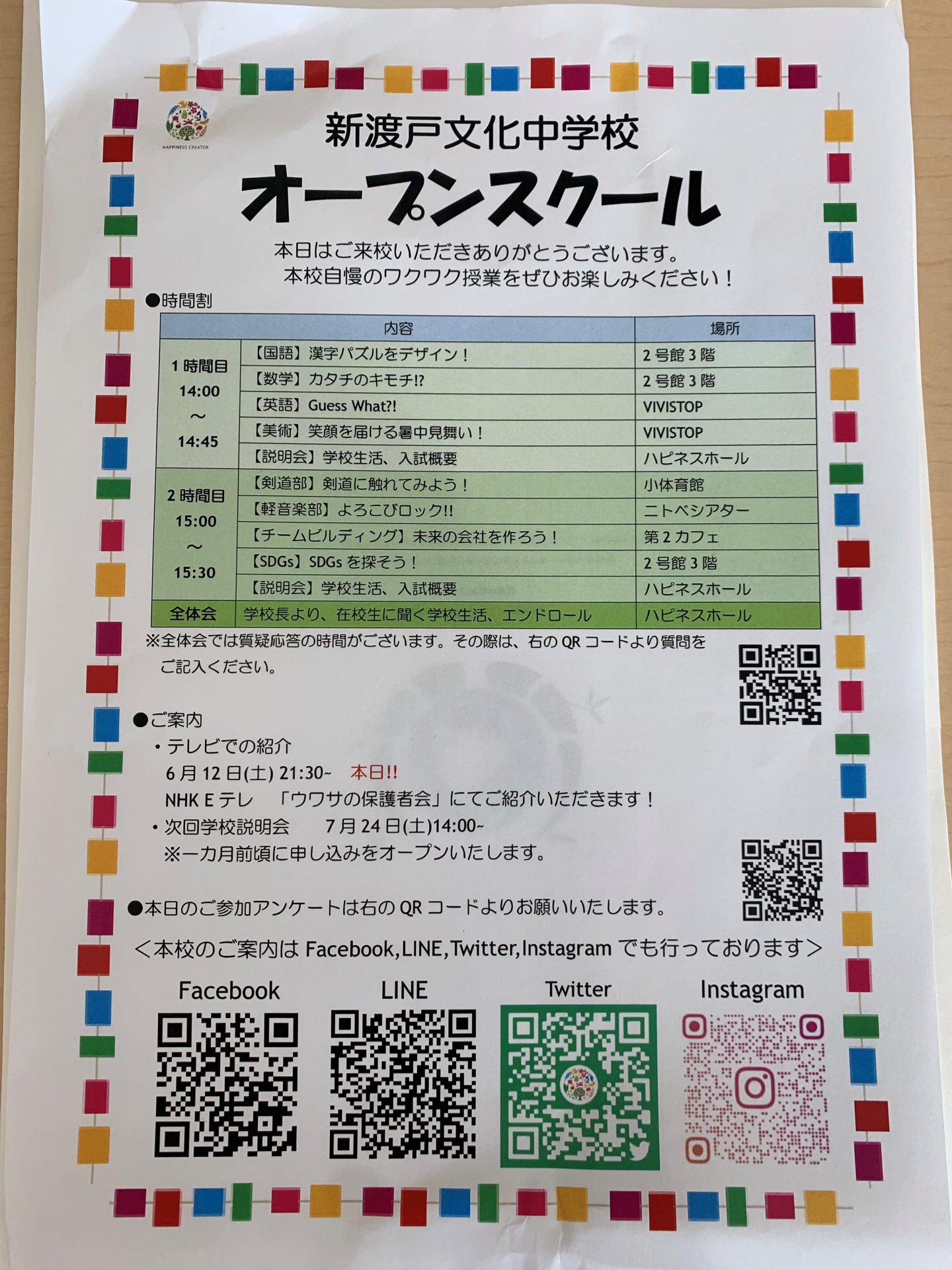

6月12日は、新渡戸文化中学校が企画するオープンスクールが開催されました。

魅力的な授業や放課後の活動が見学できるということで、あっという間に満員御礼になったということでした。

【1時間目】

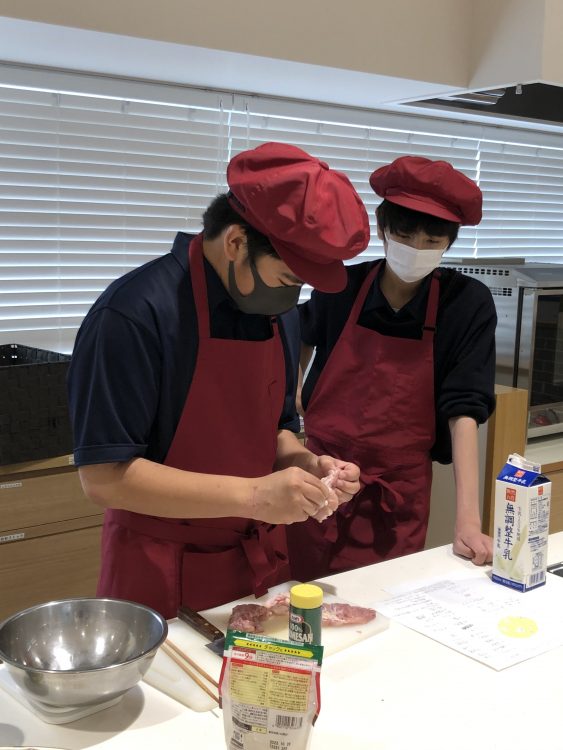

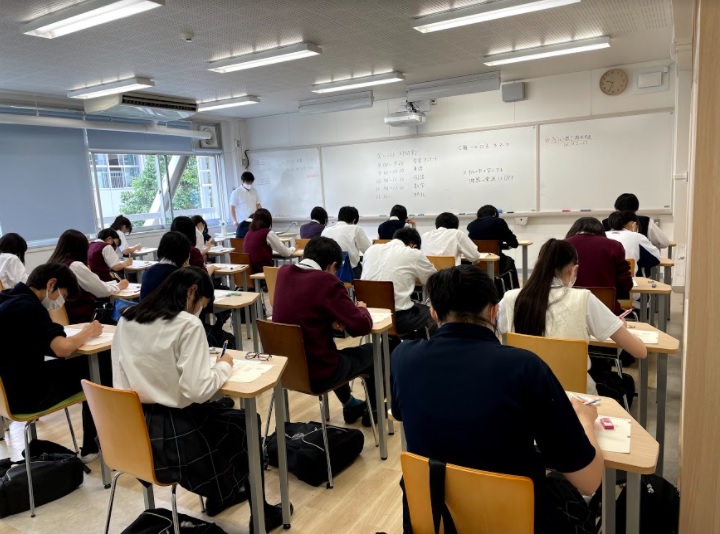

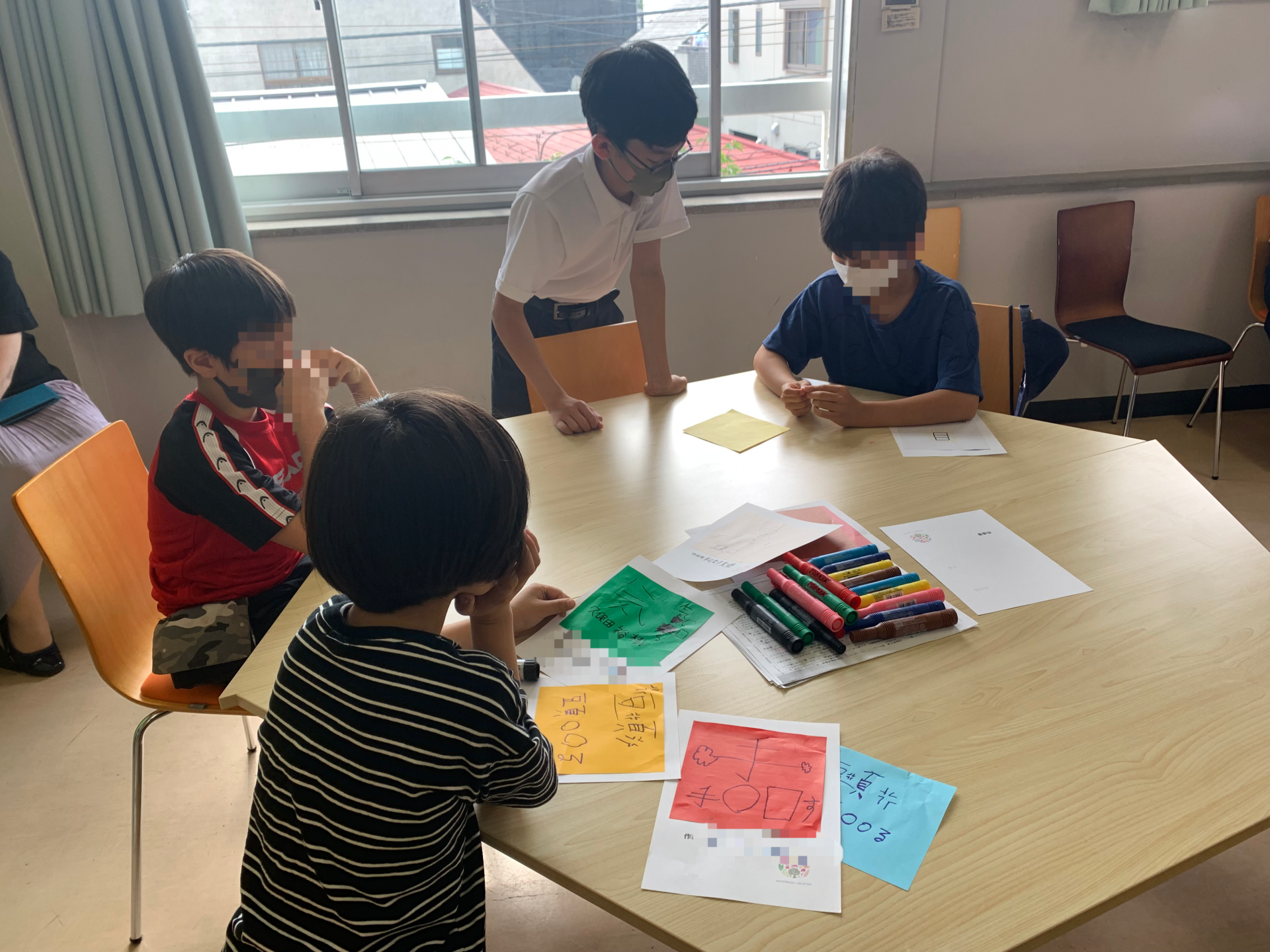

国語・数学・英語・美術の授業体験でした。中学校の先生たちが、小学校3-6年生が楽しんでもらえるように、工夫して授業を設計しています。新渡戸文化中学校の生徒たちも、授業のサポートをしてくれました。

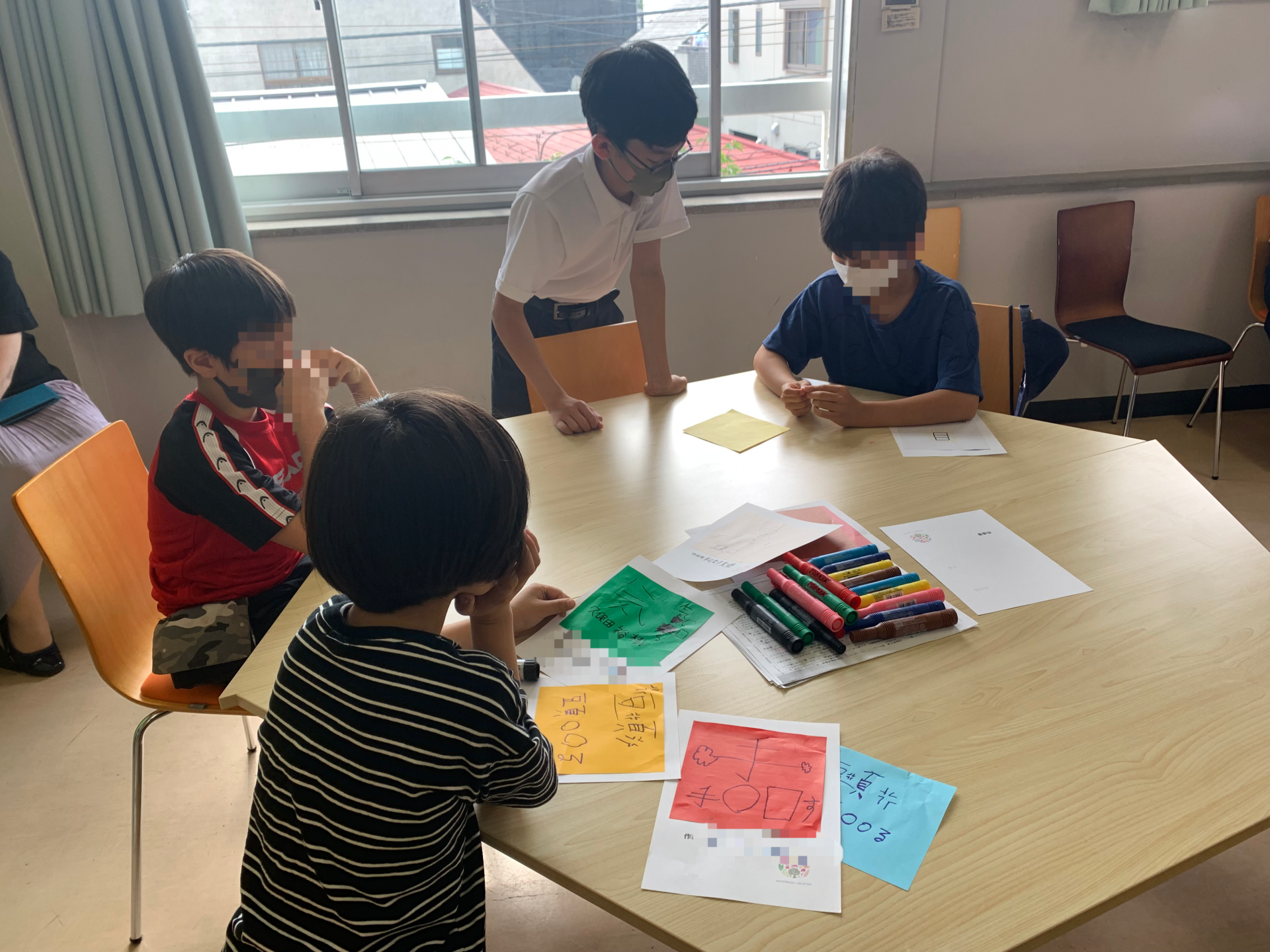

国語は、「漢字パズルをデザイン!」ということで、自分自身でオリジナルの漢字とその意味を考えて、お互いにシェアをする授業でした。元々の漢字の意味やつくりを踏まえながらも、ユニークな漢字がたくさん生まれていました。

数学は、「カタチのキモチ!?」ということで、iPadをつかって図形を一面に埋めるという授業でした。図形を体感することが、「図形とは何か?」という問いにつながっていきます。三角や四角、星型や矢印など、カタチも色もカラフルな三者三様の面が広がっていました。

英語は、「Guess What?!」ということで、カードを活かしたアクティビティでフォニックスを理解する授業でした。チーム戦でロゴをあてるウォームアップの後に、自分たちで書いたイラストカードとアルファベットをかるた形式でGetするゲームを行いました。アクティビティを楽しみながら英語を学ぶ時間になっていました。

美術は、「笑顔を届ける暑中見舞い!」ということで、暑中見舞いの意味やそこに込める思いなどを考えています。アートやサイエンス、テクノロジーなどを活用し多様な価値観を持つ人たちと共創しながら、自分たちなりの思いを実現させるVIVISTOP NITOBEで、1人1人の想いがつまっている暑中見舞いはがきを作りました。

https://www.nitobebunka.ac.jp/vivistop/

【2限目】

放課後活動のプロジェクトを体感する時間でした。部活動はもちろんのこと、様々なプロジェクト活動があることも新渡戸文化中学校の特徴です。

●剣道部

・軽音学部

・チームビルディング(LEGOを使って、未来の会社をつくろう!)

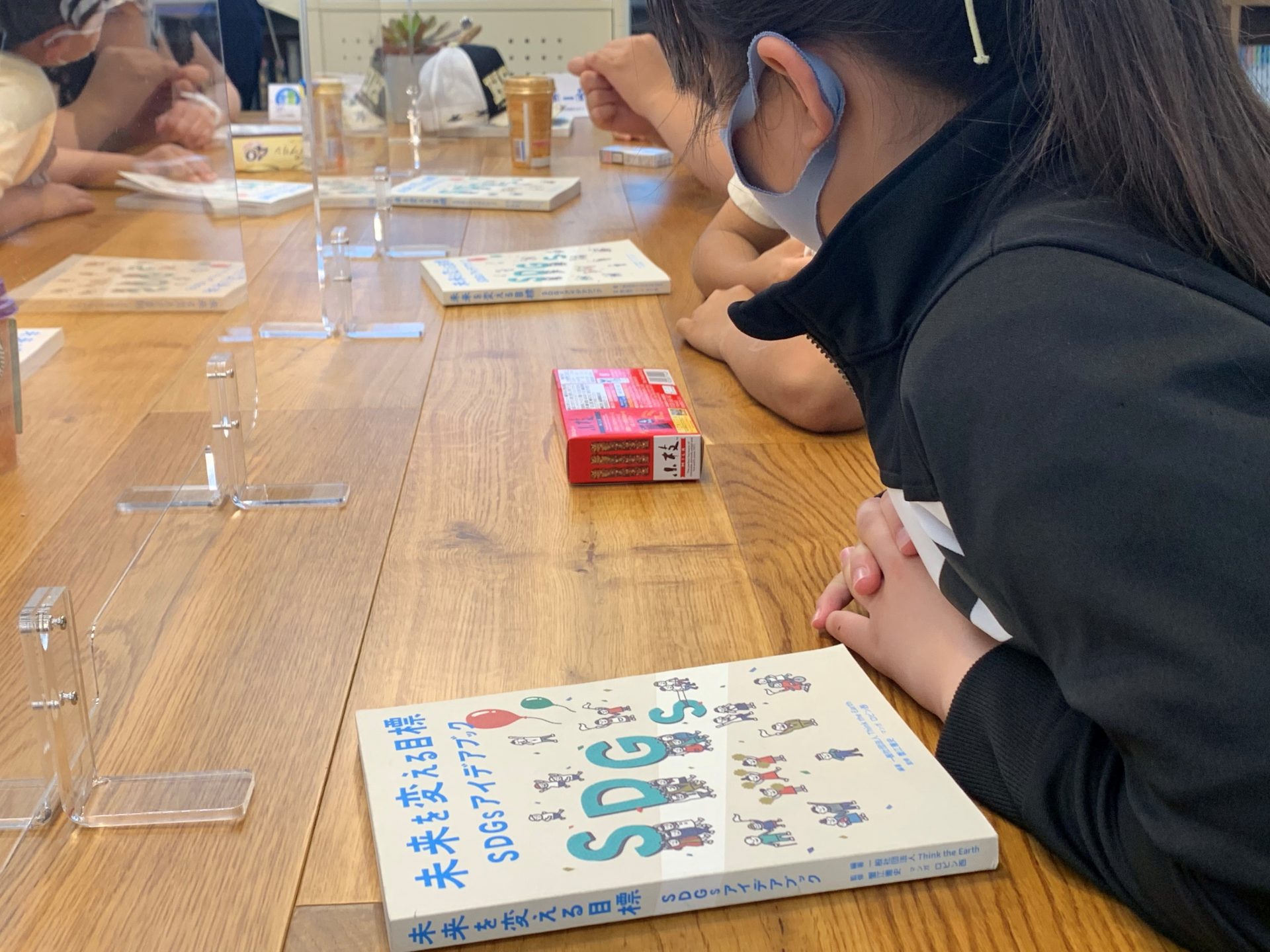

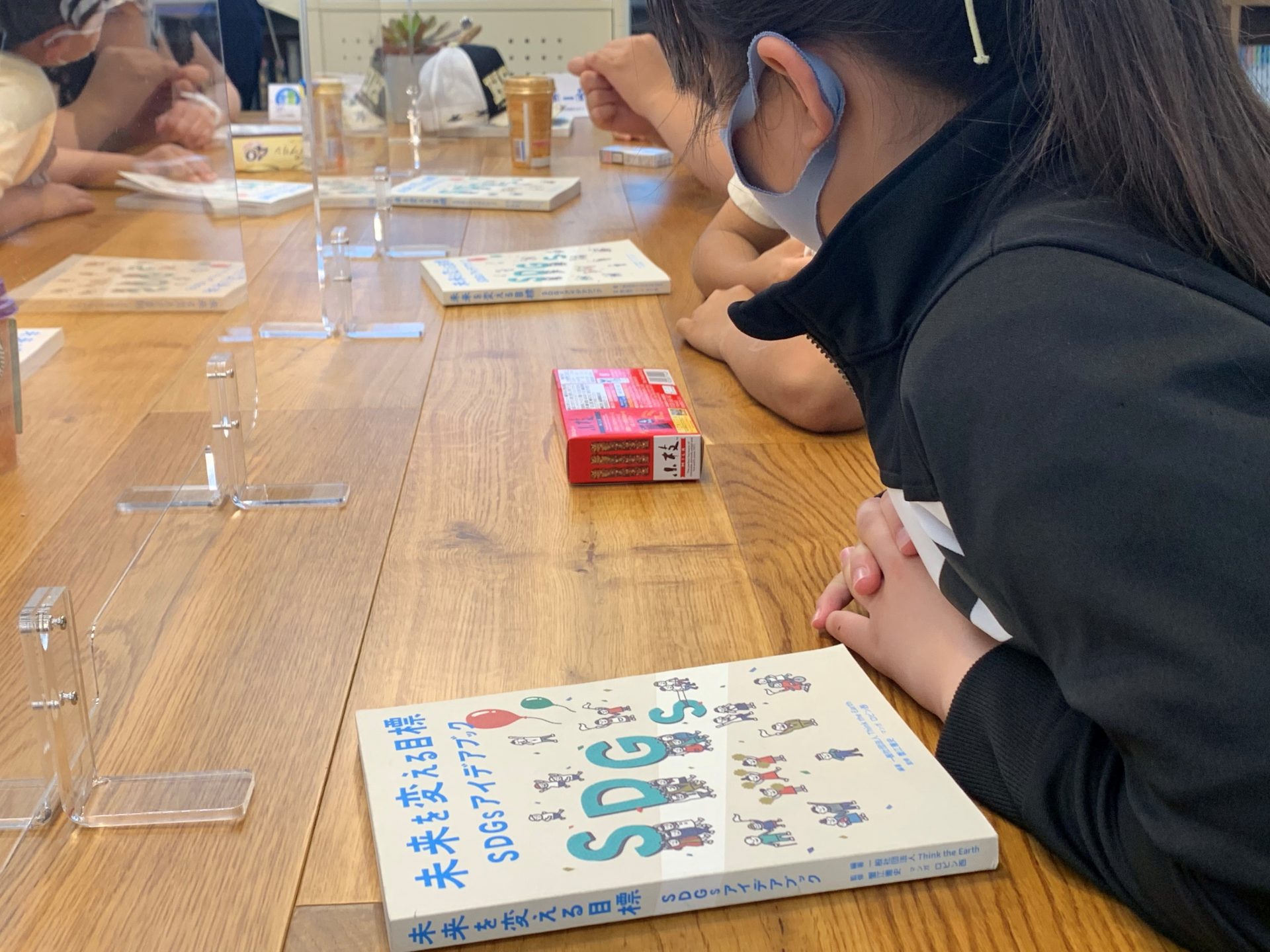

・SDGsを探そう(身近なお菓子の材料から、世界やSDGsを感じる)

【説明会】

1時間目・2時間目の授業や活動の裏番組で、Happiness Hallで学校生活や入試概要の説明会が開催されました。

中学校での学びを体系的にお伝えした後に、。

新渡戸文化中学校が目指す目標(Hapiness Creator/自律型学習者の育成)と、それを下支えする日々の学び(3Cカリキュラム)等を体系的に発信。その後、2022年度の入試概要についても発信がありました。強く印象に残ったのは、入試方針が「入試で育つ・入試で気づく」。入試はふるい落とすものではなくて、入試問題を通じて、子どもたちが育ち、好きなことや自分の良さ、未来に気づく、そんな時間にしていきたいということが強く表れていました。そのため、新渡戸の入試は受験料が無償になっています。

【全体会】

最後の全体会では、Slidoを利用して質疑応答を受け付けていました。質問のしやすさ、重複も防げるし、何よりリアルタイムでした。質疑に応える中学生の姿が、とても頼もしく感じました。