19日(土)に大体育室で中学校の卒業式を行いました。

昨日の雨とはうってかわっての晴天、生徒たちの日頃の活動が届いたのかもしれません。

コロナ感染対策のため、様々な制限がかかる中での卒業式でした。

小倉校長からの祝辞は、本校初のスライドを使っての祝辞となりました。

19日(土)に大体育室で中学校の卒業式を行いました。

昨日の雨とはうってかわっての晴天、生徒たちの日頃の活動が届いたのかもしれません。

コロナ感染対策のため、様々な制限がかかる中での卒業式でした。

小倉校長からの祝辞は、本校初のスライドを使っての祝辞となりました。

3月19日(土)に中学校・高等学校の2021年度修了式を合同で実施しました。

校長の話、各種表彰の後、今年度でお辞めになられる先生方のご挨拶を行いました。

昨年度に引き続き、今年度もコロナ禍での学校生活を強いられ、高3の修学旅行が延期の末中止になり、新渡戸祭もスタディーフェスタもオンライン中心の開催、卒業式も在校生抜き、祝う会を中止するなど、コロナ禍以前の学校生活を取り戻すことは出来ませんでした。しかしその一方で、登校できない際には引き続きすぐにオンライン授業に切り替え、学びを止めず、十分な感染対策の上に、旅する学校(スタディツアー)も実施することが出来ました。

誤変換だと思いましたか?この行事は、他の学校でいうところの「三年生を送る会」です。三年生の先輩方に感謝を表すところから、「Thanks」に三年生の「3」を足してこのネーミングになりました。三年生のために、生徒たちだけで企画・運営するイベントです。

1時間近くかけて行うはずだった「イントロクイズ」が15分で終わるなどのアクシデント?もありましたが、先輩・後輩の質問タイムなど臨機応変な対応で、体を動かす時間へ。中学の先生方も混ざってのドッヂボールでは、教員が早くも当たって外野に行くなど、生徒が楽しめた時間となりました。

中学で、ネパールの学生の方々とのオンライン海外交流を行いました。

各学年でチームを作り、どのような内容をやり取りするか、準備を進めてきました。

日本の食文化を紹介したり、歌を歌ったり…。短い時間ではありましたが考え方の違い、受け止め方の違い、挨拶、反応など様々な気付きがあったことと思います。

3月16日(水)に高等学校の卒業式を挙行しました。

高校3年間のうち、2年間はコロナ禍での高校生活となり、修学旅行も中止になるなど、非日常の生活を強いられることになりました。

しかし、全員が自分の夢や目標に向かって進んでいき、無事に卒業の日を迎えることが出来ました。

まだまだ、コロナの患者数も多い中ですが、4月から新たな進路に向かって進んでいきます。

保護者の皆様におかれましては、3年間、本校の教育活動にご協力頂き、ありがとうございました。引き続き、よろしくお願い致します。

※業者撮影の写真が届きましたら、当日の様子は追加していきます。

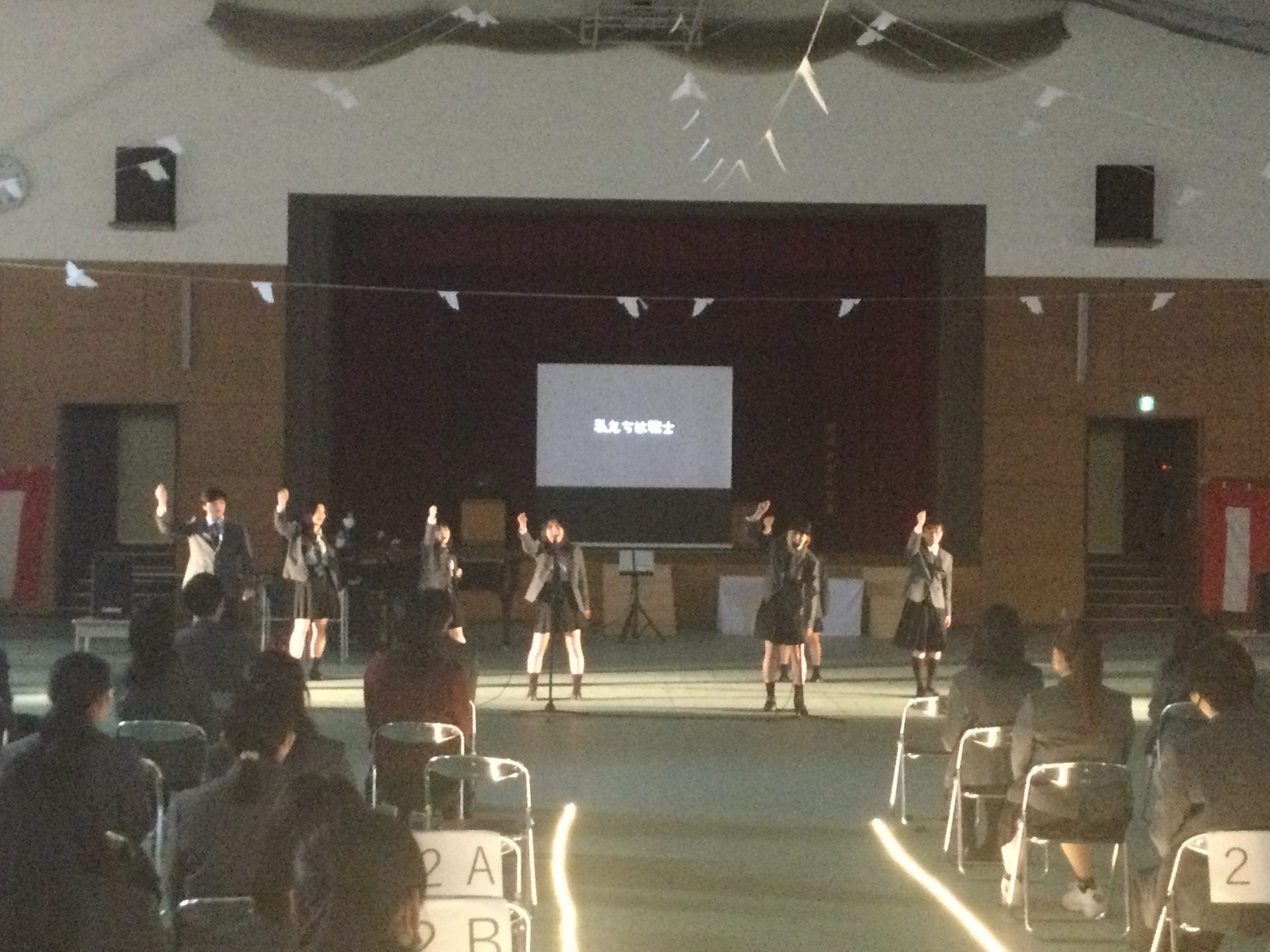

高校卒業式を前日に控えた3/15(火)に卒業式の予行に続き、高校全体集会と3年生を送る三送会が高校生徒会の主催で実施されました。

卒業式は残念ながら、コロナ禍のため2年連続で卒業生とその保護者の方の参加という形になり、在校生が参加することはできないため、今回の高校全体集会と三送会が高校生全員が集まる最後となりました。

高校全体集会では、校長先生の卒業にあたって、卒業式の意味や自らの卒業という言葉に関する体験のお話がありました。その後、高校3年生の各種表彰を行いました。

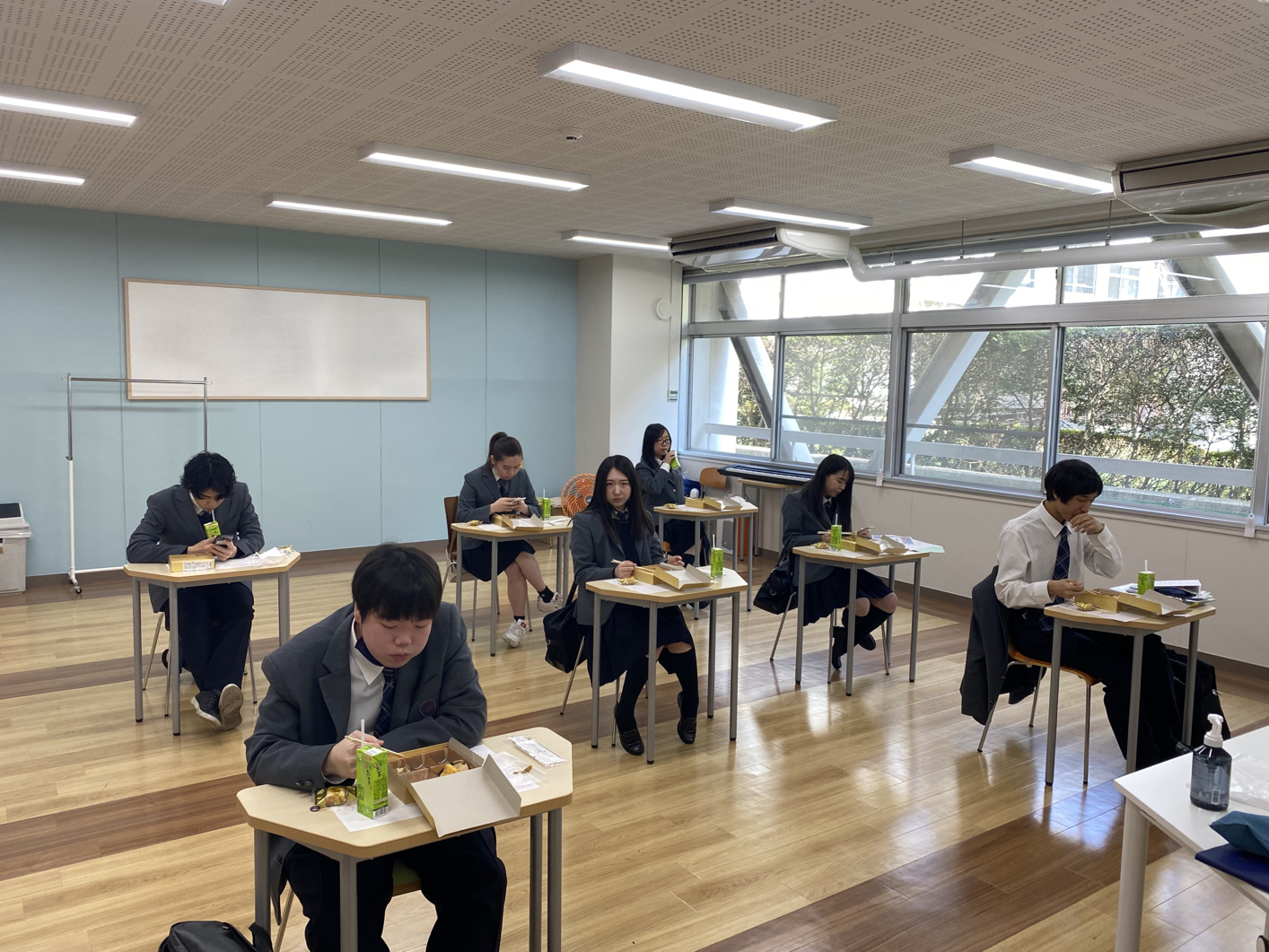

お昼は、高校3年生は卒業式後の祝う会が中止になったため、お祝い弁当を学年で用意して食べました。

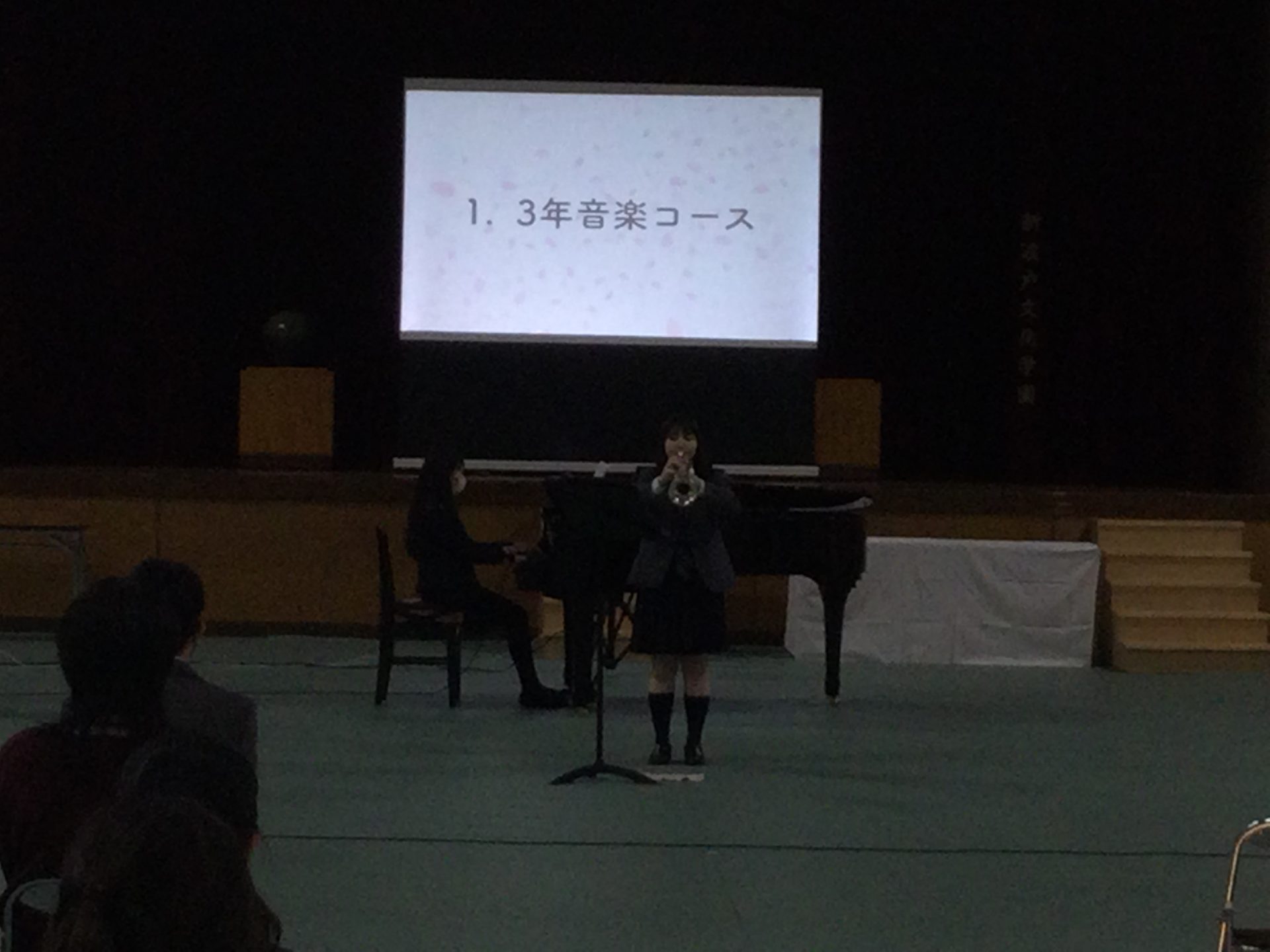

午後は、音楽コースの発表会と三送会。音楽コースの3年生が三年間の成果を全校生徒の前で披露してくれました。

三送会では、2年生の生徒会を中心に頑張って準備をしてくれて、とてもアットホームな心温まる会になりました。

明日はいよいよ門出の日を迎えます。

3月12日(土)に高校の新入生集会を実施しました。

実施日に、在籍中学の行事等で出席出来ない新入生を除き、初めて新入生が揃いました。

最初に校長の挨拶があり、その後、「新渡戸文化での学び」「新渡戸文化の生活」について教員より話があり、在校生より、「新渡戸文化での変容」について在校生から話をしてもらいました。

第2部では、保護者が書類の説明を受けている間、新入生は初授業として、別室でレゴワークを実施しました。

4月から和食文化について学んできた高校2年生。最後の授業は、かんぴょう巻きと、ブラックオリーブロールの「のり巻き」2種類を作りました。

まずは、かんぴょうを水でもどすところからスタート。「かんぴょうって何からできているの?」「あれ?本当はこんな色なの?」など、ほとんどの生徒がかんぴょうがユウガオの果実であることを知りません。かんぴょうの産地や作り方もあわせて学んでから自分たちで甘辛く煮ていきます。

もう1種類は、ブラックオリーブとクリームチーズ、きゅうりを使った「裏巻き」。まきすを使ってしっかり巻く方法を身につけるために、この日は何本も巻いて練習しました。

3/7(月)に高校3年生は、今年度初の取り組みとして、進路決定者を中心に、3学期に、自分の好きなテーマを探究していく取り組みを実施しました。

探究テーマは、自分の所属コースに関わるものから、決定しった進学先から提示されている課題に関するもの、自分の興味があるものなど、多岐にわたりました。

12月にテーマ決めを行い、2月半ばの高3登校日に中間報告として進行状況について発表し、今回の「探究活動発表会」での発表という流れになります。

先日、1年間の学びの集大成を発表する「スタディフェスタ」という行事が開催されました。クッキングコースの生徒たちは自分たちが作った料理をその場で販売する予定でしたが、コロナ禍でオンライン開催となったため、別の日に料理販売だけを行わせてもらいました。

1年生と2年生で5チームの出品。食品ロスを扱ったチームは「カレー」と「乾パンスイーツ」、基本の調理法「蒸す」を扱ったチームは「しゅうまい」、製菓店とのコラボ開発からは「マフィン」、和食文化からは「大福」。いずれも1年間学んできたことを形にしたものばかり。この日のために何度も何度も試作を繰り返して、よりおいしいものを作る努力を重ねてきました。

ページ

TOP