今年もまたミュージック・フェスティバルの季節がやってきた。

今年もまたミュージック・フェスティバルの季節がやってきた。

本校の生徒たちが地元の町で行われる音楽コンクールに参加する。

ひとつは海沿いの町、 Bognor Regisというところで開かれるギター・コンクール。2月4日に12名の生徒たちが学校のミニバスで出かけていった。このコンクールの主催者は、本校でクラシカル・ギターのレッスンを担当しているレフトフ氏。20年以上に渡って教えて下さっている。その甲斐あって、毎年このフェステバルで本校の生徒達は好成績を収める。今回も例外に漏れず、その日の夜には音楽科の机の上にはデュエット部門、アンサンブル部門のトロフィーが置かれていた。

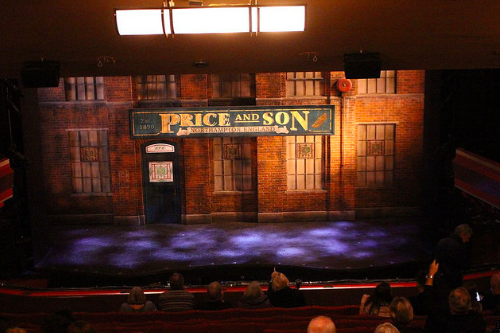

もう1つのフェスティバルはさらに大きな海沿いの町、Worthingというところで開かれる。大きなホールの高いステージの中央に置かれたグランドピアノで演奏する。かなりの緊張感。こちらのフェスティバルは様々な楽器部門があるが、今学期本校からはピアノとバイオリンの生徒達が参加した。来週から期末試験が始まるという微妙なタイミングだったが、昨日このフェスティバルを終えて帰ってきたS君、どうやらピアノ部門の総合優勝を果たしたようで、教室に入るとクラスの皆から労いの言葉。試験勉強をしつつも、毎晩のように練習室に通った成果が現れて本当に良かった。

「T先輩も何歳以下かの部門で優勝したらしいよ!」

期末試験勉強中の少し重たい教室の雰囲気が一瞬和らいだような気がした。

さて、これで音楽フェスティバルも今学期は全て終了。楽器練習室の鍵を借りに毎日のように教員室に来ていた生徒達が、今日からは教科書や問題集を持って教員室に現れ、先生に質問をする本格的な期末試験期間に入る。