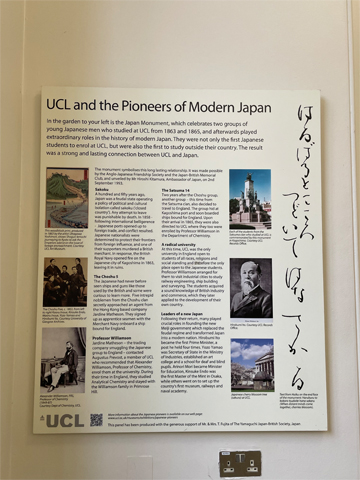

私はUCLの見学に行って、UCLの最新の設備や、学生さんたちのレベルの高さにも驚かされたが、それよりも驚いたのは思っていたよりも日本人が多く、日本との繋がりが深かったことだ。私はその日本とUCLとの繋がりを説明してくださった人物に非常に、言葉では表せないほどインスパイアされた。これまでの人生で最も魅力に溢れる人物に出会ったかもしれない、といえるほどだ。その人物とは大沼信一教授である。

教授は現在、UCLで眼科の教授をされているそうなのだが、私が彼の何に魅力を感じたのか、まずはそれを分析したい。

おそらくそれは数時間お話を聞いただけで伝わってくる積極性や知的好奇心の高さ、それに加え、自分の実績に対する謙虚さとフレンドリーさなどだろう。

第一に教授のプレゼンテーションはスライドの内容がとてもシンプルですぐに終わってしまうのではないかと思ってしまうほどだったが、それぞれのスライドにその内容を教授ご自身の知識で肉付けして話してくださったので、飽きずに聞くことができ、更に教授の博識さがわかった。

また、質問の時間になると、教授のフレンドリーさが発揮されていた。質問をしやすい雰囲気を作り、多くの質問が出た。そのそれぞれに丁寧に、具体例を用いて答えられていて、わかりやすかった。話の回し方も上手で、別の先生や生徒さんにときおり話を振っていた。

ある質問に答える際に教授が自分のバックグラウンドを説明していたのだがそれが衝撃的だった。世界の名だたる大学で研究を重ねてこられたという時点で驚きではあったが、更に驚かされたのが次の一言だ。

「僕は数年で専門分野を変えないと飽きちゃうんだよね」

私はこれまで持っていた固定概念や常識という類のものを全て覆された気分だった。私の中で教授というのは一生をかけて一つの専門分野について研究するという種類の人間だと思っていた。並外れた知的好奇心と研究に対する真摯な姿勢があって今の教授がいるのだろう。

私は人生における目標ができた。教授のような知的好奇心を持って生きていきたいと思う。

(高等部1年男子)https://www.rikkyo.co.uk/new/studentsblog/the-goal/

高校三年生を目前にしたアウティング。片手で数えられるほどしか外出が残されていないことに少しの寂しさを感じながら、私は今回のアウティングに出かけた。今回の目的は主に2つだった。1つ目はナショナル・ギャラリーの見学、そしてもう一つはレ・ミゼラブルの鑑賞だ。ナショナル・ギャラリーには数々の有名な絵画があり、ゴッホの「ひまわり」があるといえば分かる人も多いのではないだろうか。私達は三人のグループだったので、みんなで絵画について話しながら美術館を回った。私はイギリスに来てからたまに美術館に来るようになったのだが、その時はだいたい親と一緒で、あまり感想を言い合ったりはしない。しかし今回は近くに友達がいて、なにか気になることや思ったことを言うことができる美術館巡りもいいな、と思うことができた。また飾られている絵画を見ていると、この作品は私達と同じ人間が書いたのか、といちいち感動していた。レ・ミゼラブルを見た感想としては「感動」の一言でしか表せない。私は去年同じものを見たことがあったのだが、それでも新鮮な気持ちで物語を鑑賞できた。特に良かったのは音だ。映画も見たことがあるのだが、その音響を遥かに上回る迫力と壮大さはミュージカルにしか出せないものだと感じた。役者の歌声も素晴らしく、全員が全員聞き入ってしまうほどの表現力と歌唱力で、翻弄される当時のフランスの人々がそこにいるように思えた。ミュージカルはまだ多くは見れていないのでイギリスにいるうちに沢山見ておきたいと思う。

高校三年生を目前にしたアウティング。片手で数えられるほどしか外出が残されていないことに少しの寂しさを感じながら、私は今回のアウティングに出かけた。今回の目的は主に2つだった。1つ目はナショナル・ギャラリーの見学、そしてもう一つはレ・ミゼラブルの鑑賞だ。ナショナル・ギャラリーには数々の有名な絵画があり、ゴッホの「ひまわり」があるといえば分かる人も多いのではないだろうか。私達は三人のグループだったので、みんなで絵画について話しながら美術館を回った。私はイギリスに来てからたまに美術館に来るようになったのだが、その時はだいたい親と一緒で、あまり感想を言い合ったりはしない。しかし今回は近くに友達がいて、なにか気になることや思ったことを言うことができる美術館巡りもいいな、と思うことができた。また飾られている絵画を見ていると、この作品は私達と同じ人間が書いたのか、といちいち感動していた。レ・ミゼラブルを見た感想としては「感動」の一言でしか表せない。私は去年同じものを見たことがあったのだが、それでも新鮮な気持ちで物語を鑑賞できた。特に良かったのは音だ。映画も見たことがあるのだが、その音響を遥かに上回る迫力と壮大さはミュージカルにしか出せないものだと感じた。役者の歌声も素晴らしく、全員が全員聞き入ってしまうほどの表現力と歌唱力で、翻弄される当時のフランスの人々がそこにいるように思えた。ミュージカルはまだ多くは見れていないのでイギリスにいるうちに沢山見ておきたいと思う。

「終わっちゃったのか」

「終わっちゃったのか」