またも1年があっという間に過ぎ、新学期を迎えることになった。

何かの節目の度にこうして文章を起こしてきて気づいたことは、一年を締めくくる春は少ししんみりしてしまう、ということだ。私が春が嫌いな理由はこの点だと思う。

通常よりも学校で過ごした時間が短かったにも関わらず、本当に濃い一年を過ごした。

思えばこの一年の始めは、勉強道具を一式学校に置いてきた絶望と一緒に迎えたのだった。教科書がない、筆箱を忘れてきた、ノートもない、そんな状態だったにも関わらずオンラインに切り替わった学校ではほとんど支障なく勉強ができてしまった。

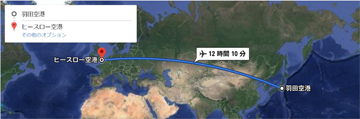

遠く離れたイギリスと私たちを画面で繋ぎ、大抵の事はオンラインで出来るという事がわかった時、「学校に行く意味」というものを強く考えさせられた。

私が立教英国学院に入学した理由は、イギリスにある変わった学校でしか体験出来ないことを経験したかったからだ。でなければ日本の学校に行っていただろう。

一番楽しみだった遠足やショッピング、学年を超えて楽しめる沢山の行事。今年度は泣く泣く、様々なことを諦めることが多かった。何よりも心苦しかったのは、お世話になった先生に最後会えなかったことだ。

せめて会えていれば、という想いが何度も何度も頭をよぎった。こんなに寂しい別れ方があるのかと悲しかった。

綺麗事のようだけれど、辛い別れほど学ぶことや成長することがあるのかもしれないと感じた。起きた出来事、出会い、全てに意味があると思うから。

先生には最後に、何か目標を持って残りの時間を生かしてほしいと言われた。先生の分まで立教生活を楽しもうと思ったし、その言葉で新しい目標を持つことができた。

隔離生活をしながら寮でみんなと過ごしたこと、感染予防をしながらオンライン上で学校行事を実行したこと。これらの思い出は、世界が非常事態に陥った時期でも国境を越えて生き抜いた証だと思う。決して不幸な時間ではなかったと、心からそう思う。

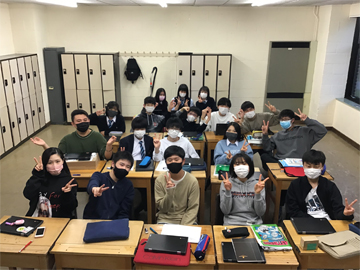

新学期になり新入生もたくさん入り、これまでにないほど新しい風が吹いた。

私にとって立教は必要不可欠な場所で、どれだけオンラインに切り替わろうと帰ってくる場所だと信じている。

春の寂しさはまだ少し残るけれど、また暖かい風が吹くことも私は知っているつもりだ。