この9月から始まったCollyer’s Collegeへの学期留学。今学期は高等部2年生から3名の生徒が参加しました。Cさんから最終英語レポートが届きました。

* * *

“Collyer’s college report”

Studying and spending time as a Collyer’s student gave me an unparalleled opportunity to live, explore a different culture. At first, everything was completely different for me. All of a sudden, my view of the world became wider and all these experiences have broadened my horizon. Learning did not just happen in classrooms. Every day, every moment I learned new things. Compared to before I came here, I could make progresses not only in English but also in being a more socially aware person as I gained global mind-set through lessons. I met a diverse range of people and I could make many friends. At the beginning of this term, I was worried about whether I would get used to the school because it was first time to attend a British school. However, only two weeks later I immediately realised I did not need to worry so much because teachers and friends were always helpful and friendly. I was able to be accustomed to new environment.

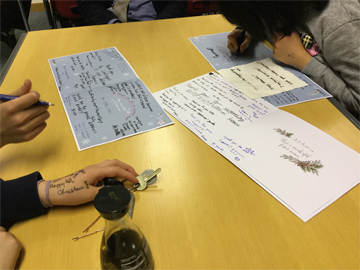

Looking back my diary, first week I had my hands full doing my assignments but gradually I got used to taking classes in English. I took three A-level subjects; Photography, Media Studies and Sociology. I thoroughly enjoyed my time in British education and I was passionate all three subjects. In sociology, classes were often driven by dialogue not just listen to teacher we could express our own opinion. We always shared our opinions and discussed about topics. I am interested in the working of society, but it was not until I started to go to Collyer’s. Now I want to learn more about how society differs around the world and how different countries deal with complicated social problems.

In media studies, a teacher sometimes pointed me out and asked a range of questions about cultural differences between Japan and UK; for instance, meaning of body gestures and ways of advertising products on TV. I realised again that there are a lot of cultural differences between Japan and the UK.

In terms of timetable it is also different from Japanese one so I could learn how to organise and plan my time between lessons. Furthermore, I would like to mention about a homestay experience. During Collyer’s duration, I stayed at a British family’s home and I was lucky enough to see different cultures. This experience helped me develop as a person, becoming independent and taking responsibility. I learned to appreciate the smaller things more which I had taken for granted.

I will treasure friends who I met at the college and all precious memories for the rest of my life. I am thankful to my parents and the Rikkyo school for giving me an invaluable chance. I want to be a person who contributes to global society by making use of this experience.