高等部1年生は、ナショナルギャラリーを訪れて世界の名画に触れた後、ミュージカル「ウィキッド」を鑑賞するという芸術一色のアウティングとなりました。

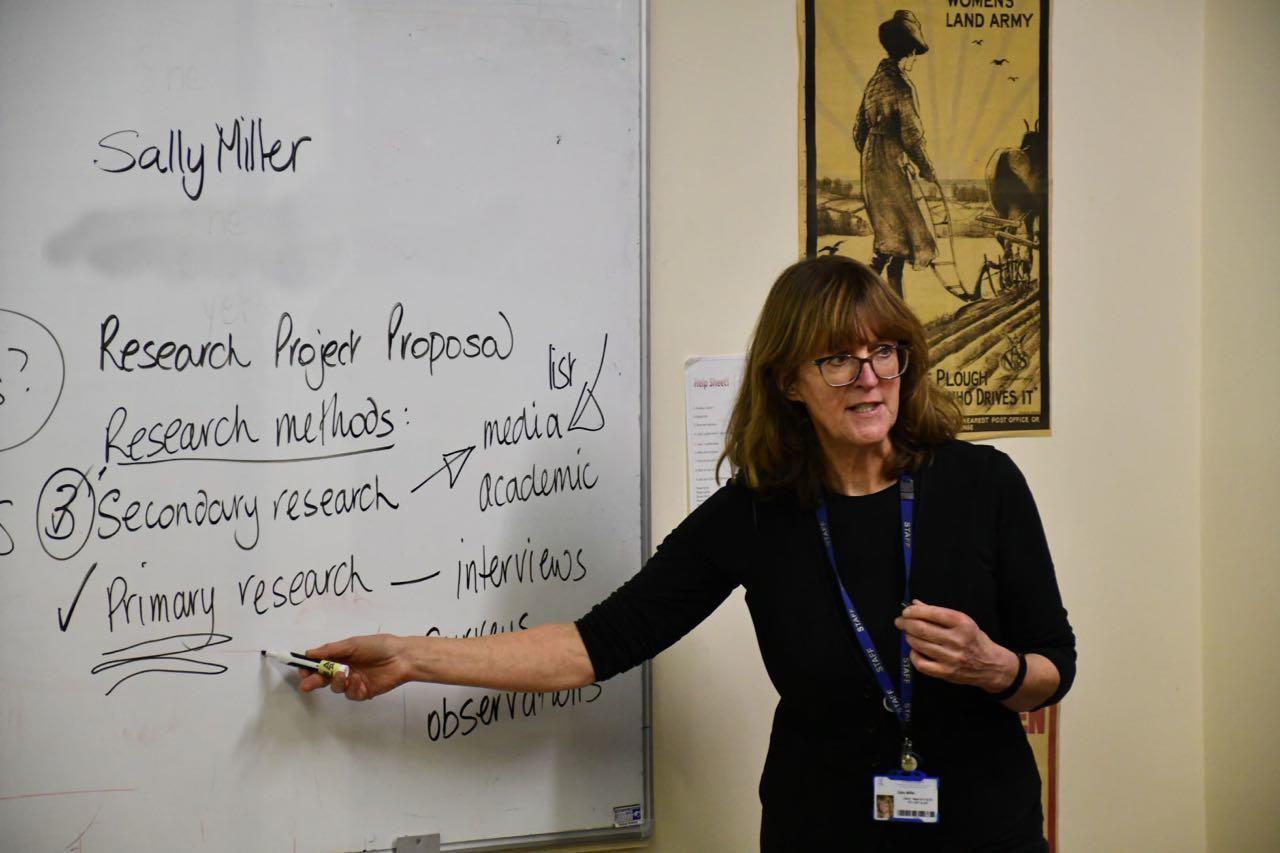

2月初旬、霧雨のロンドンの街は少し寒く、それでも雨にはすっかり慣れっこのロンドンの人々は傘もささずに歩いています。そして、生徒たちも小雨をものともせず、髪の毛や制服を少し濡らしながらとっても嬉しそうです。

さて、まずはナショナルギャラリー。初めて訪れる生徒も多かったため、アウティングのしおりには、ゴッホやモネ、ルノアール、そしてターナーなどの必ず観ておきたい作品を中心に掲載しました。

あとで話を聞くと、「ザリガニの絵が観たいの」というメンバーのために絵を探し回ったグループ、絵画に詳しい男の子の説明に圧倒されたというグループ。そして、しおりに掲載されていた絵画以外にお気に入りの作品を見つけた、と得意気に話すグループ。各グループがそれぞれのナショナルギャラリーを楽しんだようです。

そして、夕食を取ったあとはアポロヴィクトリアシアターに移動をし、ミュージカル「ウィキッド」の鑑賞です。『オズの魔法使い』の「その前」を描くこの作品。緑を基調とした華やかな舞台美術や美しい照明、二人の主演女優の力強い歌声、アンサンブルの迫力あるコーラスやダンスに、生徒たちはすっかり心を奪われ、観劇後も興奮冷めやらぬ様子でストーリーや音楽について、わいわいと話をしていました。「またミュージカルを観にきたい」、「『オズの魔法使い』も読んでみたい」という声も多数聞かれました。(これには少し驚きました。生徒たちは、「ウィキッド」の「その後」のストーリーとして『オズの魔法使い』を経験するのかもしれません。)

ミュージカルの余韻に包まれながら、私たちは雨に光る夜のロンドンをあとにしました。

他愛ないおしゃべりに夢中になって笑い合うことの、お気に入りの絵画一枚を心の中に持つことの、あるいは、ある音楽を美しいと感じ、その旋律について話をすることの豊かさに気づくのは、年齢を重ねたその先のことかもしれません。

それでも、今日友人たちとコーチに揺られた時間を、今日出会った魅力的な絵画を、そして今日味わった劇場の雰囲気を(幕間に食べたアイスクリームの味も!)、「あの日」のものとして振り返るとき、「今日」という一日はきっと、人生を美しく飾る彩りの一部となっていることでしょう。