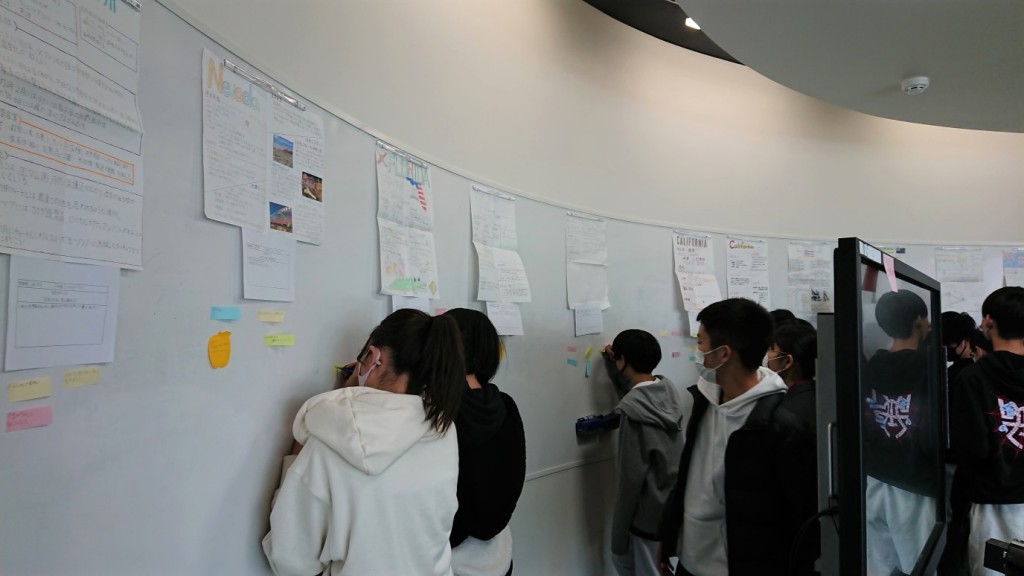

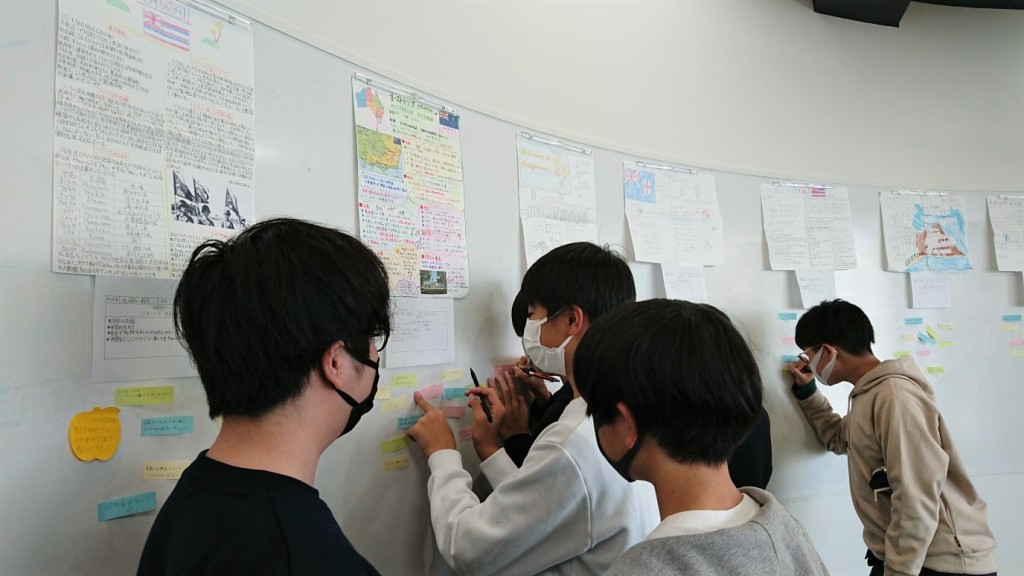

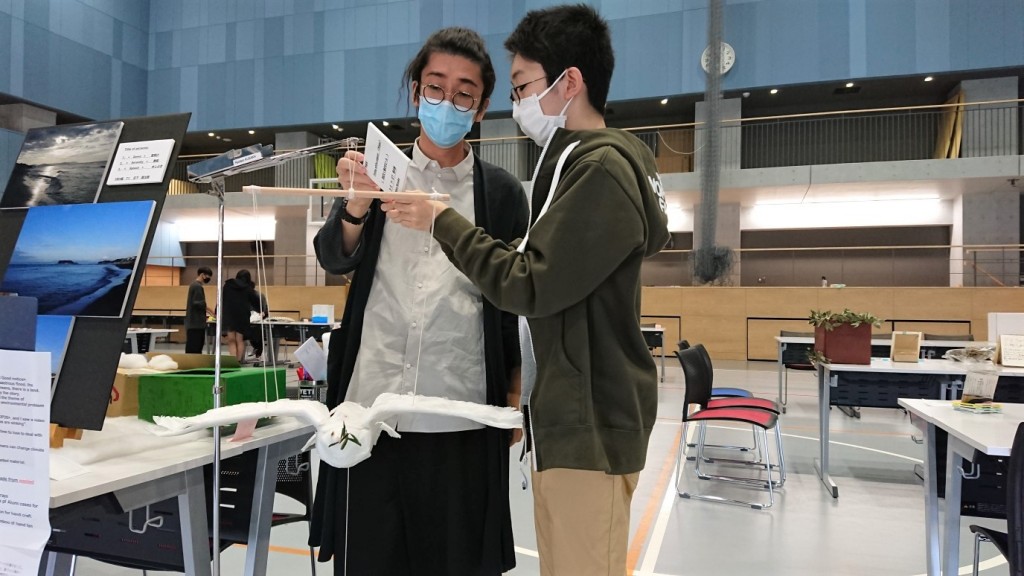

中2地理の授業では、「アメリカ・カナダ・オーストラリアの州を選んで調べ、ポスターにまとめて発表する」というアサインメント(学習課題)を行っていました。今回はその発表日。丸い壁の一面にホワイトボードがある315教室に作品を掲示し、みんなで見て回って付箋でコメントをつけます。

着目した点やまとめ方、レイアウト、イラストや写真の使い方など、それぞれに個性がありますね。

みるみるうちにコメントの付箋が増えて行きます。「数字を使って説得力がある」「絵がうまい」「よく調べた努力のあとがうかがえる」「興味がわく」「知りたかったことが書いてあるのでうれしかった」などなど。作成者が意図していないところに目をつけて褒めたものもあったようです。いろいろな角度からの視点・学びがあるところが、協働学習の面白さですね。

中でも高い評価が集まったのがこの2作品。オーストラリア・ビクトリア州をカラフルな紙面構成でまとめた左の作品と、地味な色づかいながらもアメリカ・ハワイ州の先住民に由来する地名や戦時中の日系人に対する扱いなど、深いテーマをしっかりとまとめた右の作品。どちらもとても質の高いポスターでしたね。