例年は”秋”に開催される郁文館の文化祭『郁秋祭』ですが、

今年は大学受験をむかえる高校3年生も3年ぶりの文化祭を謳歌できるよう、

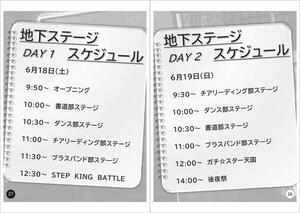

6月18日(土)・19日(日)”春”に2日間に渡って開催させて頂き、

なんと2日間で

過去最高6,000名以上の保護者、卒業生、一般来場者のみなさんにお越し頂き

無事開催する事ができました!!!

ありがとうございました!!!

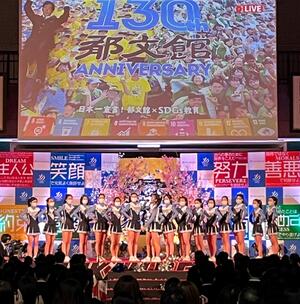

テーマは「絶対全員主人公 2DAYS」、

郁秋祭は、地下ステージでのダンスバトルや書道部のパフォーマンスをはじめ、

グラウンドでの起業体験コーナーや、各部の活動やゼミ活動の成果発表もあり、

一人ひとりが主人公として輝ける舞台が各所にありました。

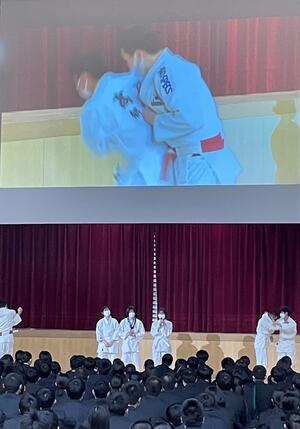

地下体育館ステージでは、たくさんのパフォーマンスが披露され、

座席に座りきれないほど多くの人が集まりました。

●ステップキング

事前にエントリーした6組のグループが出場して、

ダンスのキレと技術、表現力を競い合い、

予選・決勝と、会場内を盛り上げてくれました。

●バンドバトル

事前にエントリーした7組のチームが日頃の練習の成果を披露しました。

どのチームも熱い歌声で、会場内を釘付けにしました。

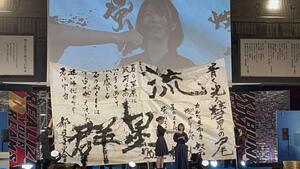

●部活動発表

書道部によるパフォーマンス、ブラスバンド部の演奏、ダンス部の演技、チアリーディング部による演技が行われました。日々の活動の成果を短い時間ながら存分に発揮してくれました。

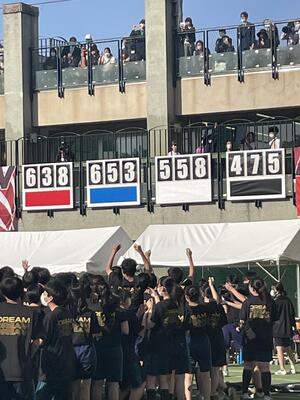

グラウンドでは、高校1年生と高校3年生が疑似株式会社を設立し模擬店を運営しました。

飲食起業16店と非飲食起業8店の合わせて24企業が運営し、各企業の色を出しながら運営に励み、どこのお店も行列ができるほど大盛況でした!何と2日間の売上は580万円!郁秋祭後は決算、株主総会、分配までを経験し、一連のプログラムが終了します。

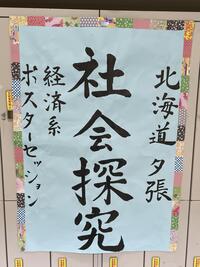

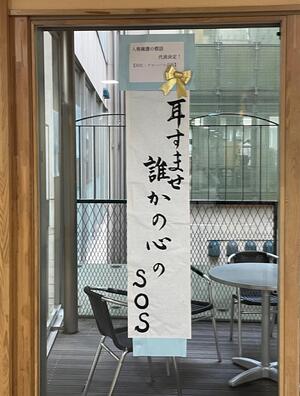

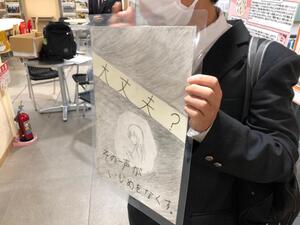

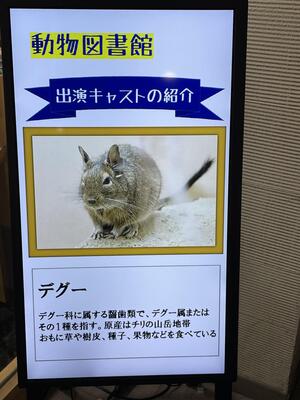

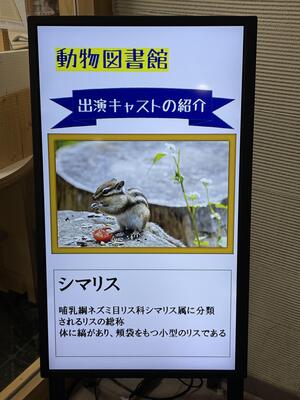

校舎では、各教室を会場として、様々な部活動の日々の活動の成果が

展示され、学年展示やグローバル高校の協働ゼミ展示、

高校2年生のPBLツアーのポスタープレゼンなどもありました。

生徒たちにとって、郁秋祭は日頃の努力を披露する舞台です。一人ひとりが、試行錯誤を重ねながら、自らのやりたいことを実現するために、目標に向かって熱中して取り組む姿は、最高に輝いていました!!!これからも『絶対全員主人公!』の考え方を忘れずに、それぞれの『人生という舞台』においても、夢や目標を実現していってほしいと思います。