郁文館の修学旅行は、PBLツアー(Project / Problem Based Learning)といい、現地で全身を通して感じる「リアル」が生徒たちの探究心に火をつける、社会探究型フィールドワークです。生徒たちが最もワクワクする研修先を自ら選択することができ、学校に戻ってからの探究活動を加速させる郁文館独自の研修内容となっています。

今年は、夕張・屋久島・カンボジア・シンガポールの4カ所にわかれ、高校1年生から探究してきた「仮説」を基に、全身を通して「リアル」を体験しました。

今回は郁文館高校2年生iP classのシンガポールプログラムを特集します!

シンガポールでの研修目的は、多民族多宗教社会に触れ、日本との文化の違いを体感するとともに、経済成長の理由を探究することです。

そのなかのコンテンツとして、iP classⅠ期生たちはシンガポールに進出しているトップ企業からアジアの中でのシンガポールの優位性を学び、世界の現実を理解して、世界で活躍するための資質を考える特別プログラムのツアーを構成。

トップ企業・銀行から学ぶという観点より、グローバル企業4社(サントリー様、UBS銀行様、みずほ銀行様、ワタミ様)の現地で働く方を二日間で訪問し、多くの学びを得ました。

サントリー様

初日の午前中は、まずサントリー様を訪問しました。

サントリー様ではまず、高層ビルから一望できるシンガポールの景色、会社の雰囲気、オフィスの美しさに圧倒されました。

水の流れるイメージのオフィスで、社員全員が同じ空間で働く姿に、企業で働くということの実態を見ることができました。

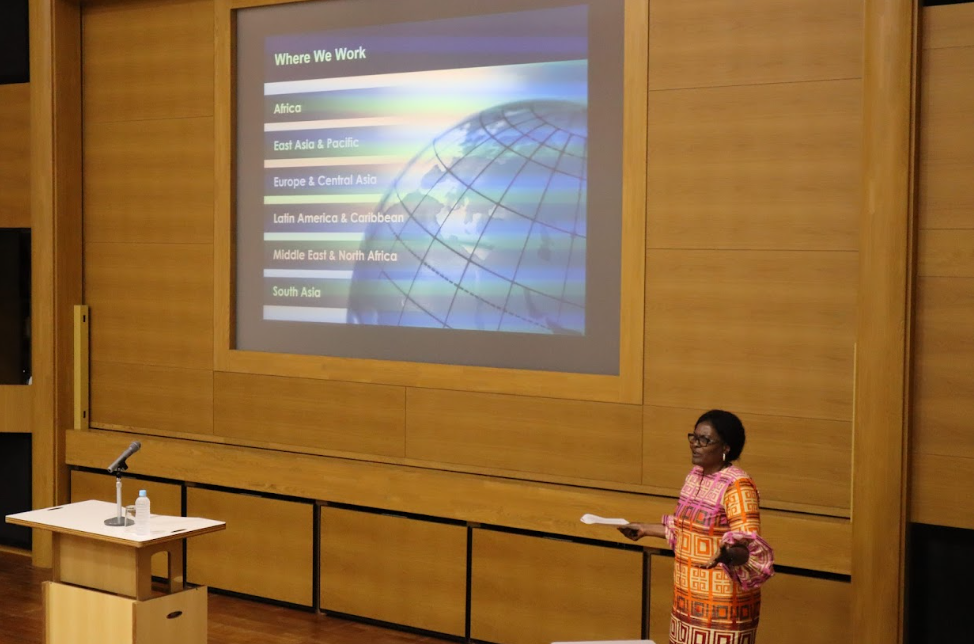

講演会も開催いただき、企業理念の説明から、現在取り組んでいる事業の説明、そして今後APAC(アジア太平洋)での事業戦略について学びました。

サントリー創業者である鳥井氏の精神:「やってみなはれ」という経営方針を現在でも大切にし、新しい事業に常にチャレンジをされていること、そしてアジアの拠点としてのシンガポールの魅力や優位性、東南アジアやオセアニア進出の現状と今後の拡大について説明いただきました。

サントリー様の見学、また講演を聴講した生徒達からは、「オフィス見学では、落ち着いた環境の中で英語を使用してテキパキ働いている社員の雰囲気が大変格好良かった。また、多くの社員の方がフレンドリーに接してくださったことがうれしかった」という感想もあれば、「失敗しても挑戦は気軽に、夢は大きくという考え方。利益三分主義で、利益は会社だけでなくお客様や社会にも帰属するという理念に深い感銘を受けました」など、今後の人生の糧となる内容を学ばせていただきました。

UBS銀行様

初日の午後は、UBS銀行様を訪ねました。

UBS銀行はスイスで設立された総合金融機関であり、世界最大のプライベートバンクとしてシンガポールにも進出しています。

まず驚いたことは、会社の大きさ、そしてオフィスの高級感です。

生徒達も「UBS銀行は足を踏み入れた瞬間から緊張感を感じました」という感想をもち、厳重なセキュリティを通過し、すばらしい会議室でお話を伺うことができました。

そして、今回UBS銀行で講演いただいた内容は、お客様目線に立った理念経営への思い、プライベートバンクとしてお客様への投資アドバイス事業や資産や事業の継承事業、現在のシンガポールの金融市場として魅力・優位性について学びました。

UBS銀行の事業は、普段生徒が体験できることではないため、講演を聞きながらイメージを膨らませていました。

講演時にご教示いただいた資料・データは、実際に顧客の皆様に見せる資料ばかりであり、日本では学べない貴重なお話を聞けた生徒たち。

講演の最後には生徒たちも積極的に質問し、「国際的な経済を中立の位置から見ていて、世界経済について理解ができた」「ウェルスマネジメントについて深く知ることができてよかった」など、通常の修学旅行では学べないことを学び、思い出深いプログラムとなりました。

みずほ銀行様

二日目の午前は、みずほ銀行様を訪ねました。

現代的な高層ビル内にみずほ銀行様のオフィスがあり、講演前にオフィスを見学させていただきました。

窓からは自動車運搬船が積み下ろしの最中であり、海運拠点としてのシンガポールの位置づけを考えることができました。

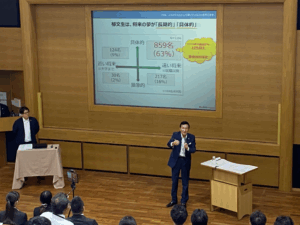

講演の内容は、金融業に関する説明からはじまり、エコノミストによるアジア市場の現状分析、日本企業の海外進出状況と、海外進出を支えるみずほ銀行の取り組み事業、海外進出した企業事例とみずほ銀行の役割など、具体的なお話をしていただきました。

今回の研修のための特別なプレゼン資料をもとに講演をいただき、生徒達は内容の緻密さに圧倒されていました。

講演後の生徒達からは、「日本でのみずほ銀行様のことは知っていたが、具体的な取り組みとして、常に海外市場を意識して分析され、企業をサポートしていることを学べた。」「独自のデータを使って世界の経済について話をしてくれ、とても洞察に富んでいました。数字で見るということがどういうことか実感できました。とても楽しい時間を過ごせました」という感想がありました。

実際に海外で活躍されている社員様の姿、またその講演内容より、iP classの生徒達は、将来世界で活躍したい!と決意を固める機会となりました。

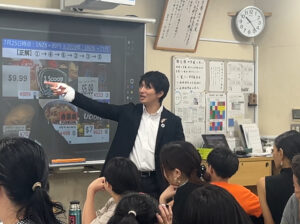

ワタミシンガポール様

シンガポールには、多くの日本企業が進出しており、日本の外食産業の看板をいたるところで見ることができます。

ここは日本かな?と思うほどです。生徒達は2日目の昼食を、ワタミシンガポールの店舗でいただきました。

生徒達が入店後は、お昼時ということもありワタミ店舗は行列ができていました。その中で、生徒達は昼食をいただき、日本と同じ味を楽しむことができました。

昼食後、二日目のプログラムの最後となる講演がありました。

ワタミインターナショナル代表取締役社長の渡邉将也様より、海外で働くということについて、非常に示唆に富んだ講演をしていただきました。

講演では、渡邉様ご自身の経歴に沿って、海外で働くことは自己実現を目指すことであり、無限の可能性があることを、あたたかく、引きつけられる話し方で伝えてくださいました。

そして、将来、世界で活躍することを目指す生徒たちに、好き・得意をとことん磨くこと、その為に自分を客観的に分析する「バリュープロポジション」の大切さを伝えてくれました。

最後には質疑応答の時間があり、生徒達は実際に海外で活躍している渡邉様に多くの質問をしておりました。

生徒達からは、「日本と世界の差を痛感することができた」「自分にしかできない、圧倒的な専門性、力を身につけ、海外で挑戦したい」「かっこいい大人がたくさんいることを知った」など、大きな影響を受けていました。

iP classの生徒たちは二日間のプログラムを通して、世界の中におけるシンガポールの位置づけと世界企業の実際を目の当たりにすることができ、多くの学びを得ることができました。

三日目は班別自主研究。学んだことをかみしめながら、シンガポールの人々へのインタビューを通して生活する人々の実際の様子を学んだり、有名な観光地を見たりしながら、楽しい一日を過ごし、無事に帰国しました。

シンガポールでのPBLツアーを経て、生徒たちは世界の第一線で働く方々から直接学ぶことで、自らの夢に向かって努力する意欲を一層強めました。これからも学力の向上にとどまらず、人間力を育みながら成長していく姿が楽しみです。

【特集記事】ゴールではなく夢の通過点「東大合格」──挑戦を支えてくれた先生と仲間たち

【特集記事】ゴールではなく夢の通過点「東大合格」──挑戦を支えてくれた先生と仲間たち

郁文館高校では、「25歳、人生の主人公として輝く」ことを教育のゴールに掲げ、生徒一人ひとりの夢から逆算した進路指導を行っております。

郁文館高校では、「25歳、人生の主人公として輝く」ことを教育のゴールに掲げ、生徒一人ひとりの夢から逆算した進路指導を行っております。

また2年生からは「今回話を聞けたことで、夏休みにオープンキャンパス行きたい大学が増えた」「より具体的にキャンパスライフをイメージできて、モチベーションに繋がった」との感想が聞けました。

また2年生からは「今回話を聞けたことで、夏休みにオープンキャンパス行きたい大学が増えた」「より具体的にキャンパスライフをイメージできて、モチベーションに繋がった」との感想が聞けました。

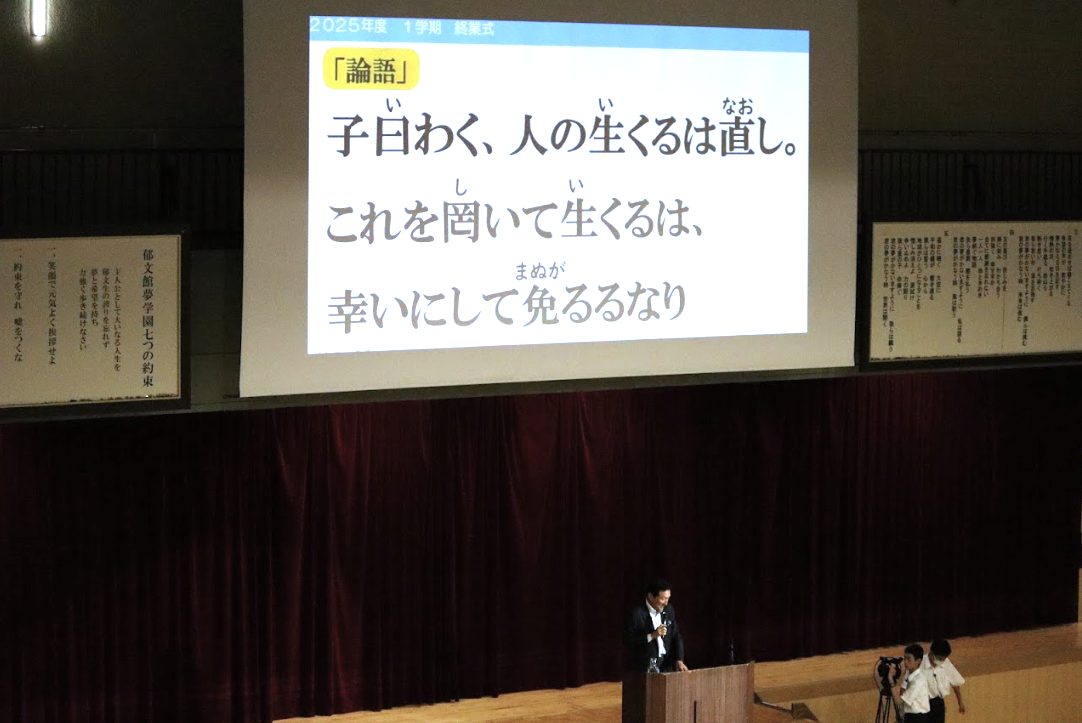

論語の「子曰く、人の生くるは直し。これを罔うて生くるは、幸いにして免がるるなり」

論語の「子曰く、人の生くるは直し。これを罔うて生くるは、幸いにして免がるるなり」

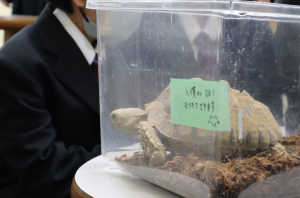

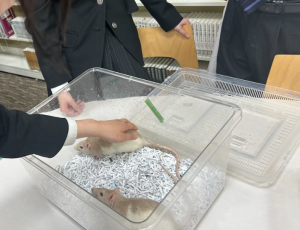

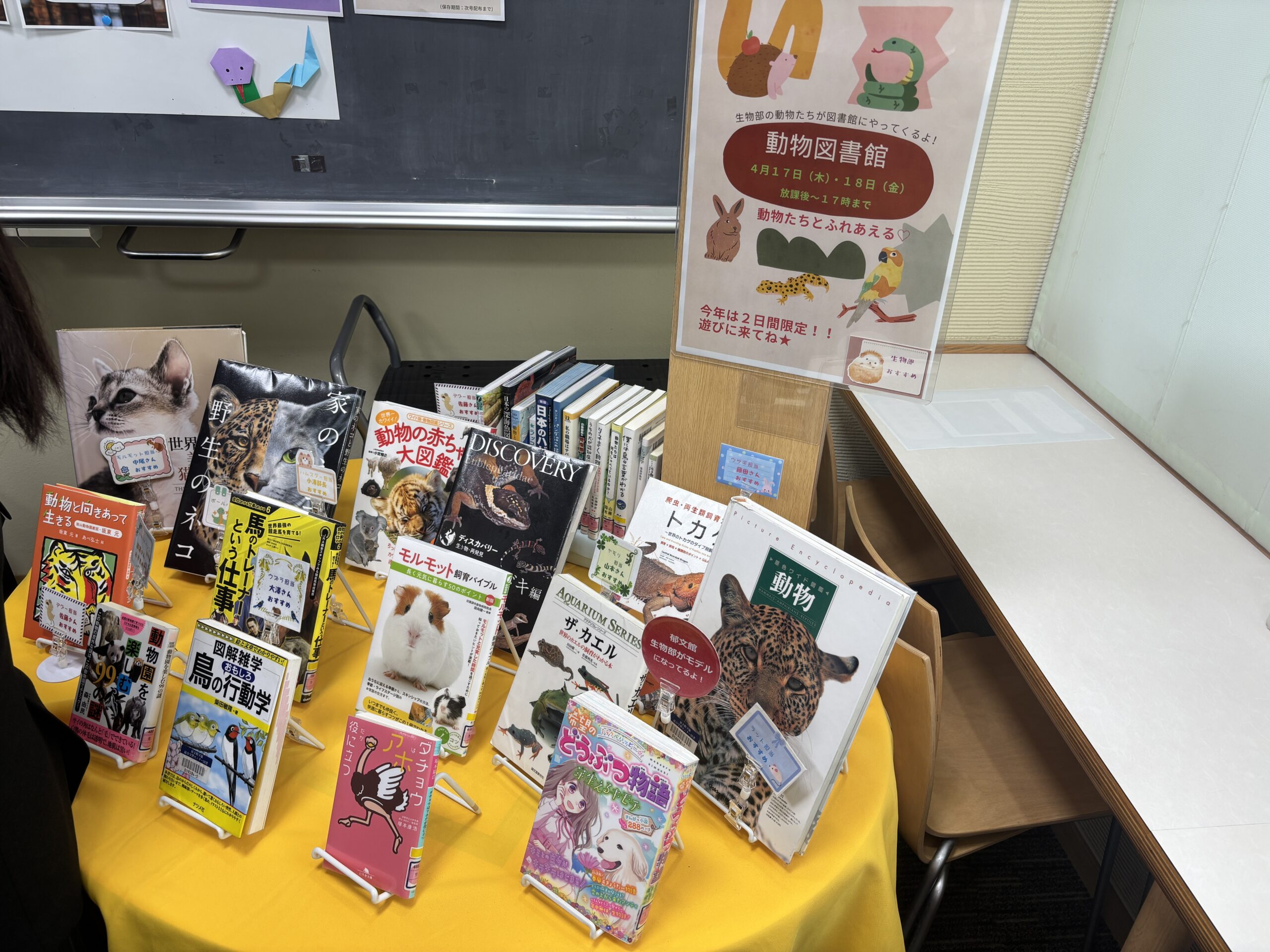

1日目:ハムスター・うずら・うさぎ・リクガメ・セキセイインコ・デグー

1日目:ハムスター・うずら・うさぎ・リクガメ・セキセイインコ・デグー

カフェ仕様に装飾された入口を入ると、館内にはJazz&Bossaの音楽。

カフェ仕様に装飾された入口を入ると、館内にはJazz&Bossaの音楽。