高校2年の医療クラスの生徒たちが実行委員として参加していた、バイエル薬品主催「バイエルからだのミカタ高校生シンポジウム」が8月24日(水)昭和女子大学で行われました。

5月から毎月会議に出席し、企画、運営、進行、広報など、このシンポジウムを成功させるために、それぞれが自分たちの仕事に責任を持って準備をすすめてきました。

バルセロナオリンピック金メダリストの岩崎恭子さんをゲストに迎えたトークセッションでも、パネラーとして堂々と質問をしていました。

このシンポジウムへの参加は、医療系の進路を希望している生徒たちにとってとても良い経験でした。

この経験を元に、新学期からまた自分の進路や、生徒会運営などに邁進してくれると思います。

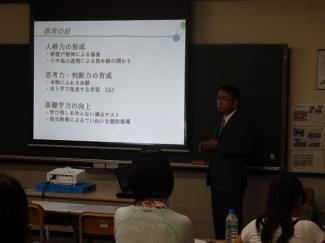

バイエルカラダのミカタ高校生シンポジウム

こちら

バイエル薬品株式会社HP

こちら

.jpg)