郁文館夢学園が運営する4校(郁文館中学校、郁文館高校、郁文館グローバル高校、ID学園高校)では、毎年SDGs研修と題しカンボジアとバングラデシュの2か国で希望参加制の合同海外研修を行います。

今回は、6日間で生徒94名が参加したカンボジア研修の様子をお届けします。

SDGs海外研修では、生徒に現地の「現状」を体感してもらうため、現地の小学校や市場の他、渡邉理事長が運営する公益財団法人「School Aid Japan」が設立した中学校や孤児院などを訪問します。また、それだけでなく孤児院に通う子どもが実際に住んでいた家や、孤児院を卒業したのち努力を続けながら大学へ通う子どもの自宅にも訪れます。

開発途上国では、戦争や紛争・飢餓・貧困などを理由として基礎教育を受けられない子どもたちがいます。

郁文館で行っているような人間力向上のための教育機会と環境を、1人でも多くの子どもたちへ提供したいという思いで運営されているSchool Aid Japanは、⼦どもにかかわる教育⽀援プロジェクトを行う法人です。カンボジアやバングラデシュなどの開発途上国を中心に、約20年間で351校の学校建設や、子どもへの給食支援、孤児院の運営などを行っており、郁文館の開発途上国支援やSDGs教育の原点にもなっています。

インドシナ半島に位置し、ラオス、ベトナム、タイと国境を接する「カンボジア」は、1970年代のクメール・ルージュ率いるポル・ポト政権による大量虐殺やその後の内戦を経て、現在は立憲君主制国家として歩んでいます。

首都であるプノンペンをはじめとした都市部では経済の発展が目覚ましい反面、栄養不良に苦しむ子どもが30%に上るなど、いまだに貧困に苦しむ人が多いのが現状です。(データ出典:ユニセフ世界子供白書2023)

まず生徒たちは、ポル・ポト政権時代の悲しい歴史が現在まで保存してあるトゥールスレン博物館を訪れました。戦争の悲惨さや二度と繰り返してはいけない歴史を、音声案内ガイドを聞きながら1つずつ丁寧に学んだ生徒たちは、「時間が足りない」「日本に帰ったらもっと深く学びたい」と口をそろえて言う姿が印象的でした。

その後訪れた孤児院や小学校では、にぎやかな楽器の生演奏や伝統舞踊で歓迎され、それに応えるように郁文生は力強いソーラン節を披露。サッカーや野球などのスポーツも一緒に行い、終始和やかな交流の場となりました。また、現地の子どもたちに「夢がある人はいますか?」と問いかけると、ほとんどが前のめりになって手を挙げる姿がありました。

一方で、貧困により父母が他界し小さな妹と1日2ドルを稼いで生活する子や、虐待を受けて逃げてきた子など、子どもたちのはじける笑顔の背景には様々な辛い過去が存在することを現地の職員から教えてもらいました。

生徒たちからは「自分たちのいる環境が当たり前だと思わずにもっと頑張りたい」と頼もしい発言があり、決して目をそらしてはいけない現実を学ぶことができました。

最終日には、アンコールワットを訪れ、日の出を見た生徒たち。

辛く悲しい過去や歴史だけでなく、明るい未来のために一生懸命努力をし、今ある幸せを大事にする人々の姿を見て、「彼らの力になりたいから現地の職員を目指したい」「日本にいながら支援する方法はないかな」と早速次のアクションにつなげた生徒もいました。

今回の研修を通して、教科書では決して学ぶことのできない世界の現状を知ることができたことでしょう。

帰国後この経験をどのように活かしていくのか、生徒たちの夢実現までの軌跡を見守っていきます。

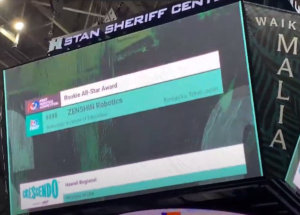

「FRCで世界一になる」と夢を掲げ、そこからの逆算で日々努力を続けた生徒たち。ロボット製作だけでなく、製作費や大会参加費などの資金を集めるために、生徒自身でスポンサー企業をの協力を得るとともに、クラウドファンディング等でも資金調達を行ってきました。

「FRCで世界一になる」と夢を掲げ、そこからの逆算で日々努力を続けた生徒たち。ロボット製作だけでなく、製作費や大会参加費などの資金を集めるために、生徒自身でスポンサー企業をの協力を得るとともに、クラウドファンディング等でも資金調達を行ってきました。