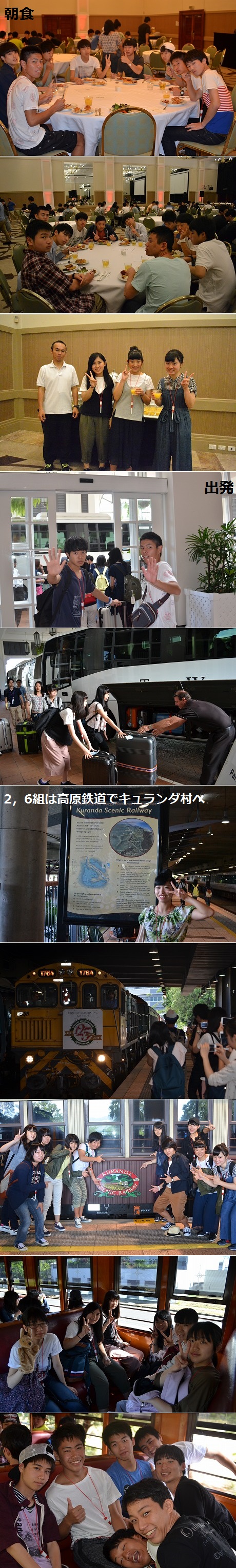

B班の修学旅行は4日目。本日B班はケアンズにある世界遺産の2つ目のキュランダ村に行って来ました。今日は二手に分かれての行動となりました。2,6組が行きにキュランダ高原鉄道に乗って、帰りがスカイレール。3,8組はその逆パターンでキュランダ村へと行きました。

B班の修学旅行は4日目。本日B班はケアンズにある世界遺産の2つ目のキュランダ村に行って来ました。今日は二手に分かれての行動となりました。2,6組が行きにキュランダ高原鉄道に乗って、帰りがスカイレール。3,8組はその逆パターンでキュランダ村へと行きました。

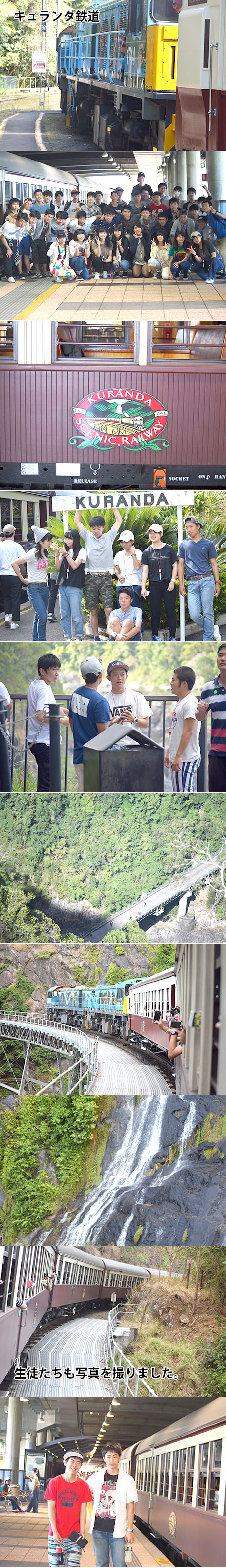

キュランダ鉄道は19世紀末に開業した大変歴史のある鉄道で、ケアンズ駅からキュランダ村まではおよそ1時間45分かけて向かいます。その間に素晴らしい景色が見られ、鉄道番組として生徒も知っている「世界の車窓から」にも取り上げらたという景色も見ることができました。生徒たちは車窓から、その眺めを記録しようと、カメラで風景を撮影していました。途中、バロン滝駅で長めの停車をし、生徒は駅に降りてバロン滝を眺めたり、滝を背景に記念写真を撮ったりしました。

スカイレールは世界のロープウェイの中で、3番目に長い距離があるそう7.5kmもあるそうです。ケアンズとキュランダ村を1時間半で結びます。生徒はゴンドラの中から景色を見て、時間を過ごしました。高い位置からの眺めは素晴らしく、生徒は眺望を大いに楽しみました。途中のレッドピーク駅で生徒は一旦降りて、熱帯雨林観察のためのボードウォークをしました。熱帯雨林を間近で見て、触れるという貴重な体験をすることができました。

キュランダ村に着いた生徒は村を散策しました。途中、シャワーという急な雨もありましたが、散策しました。キュランダ村はこぢんまりとした村で、村の中には工芸品やアボリジニの民芸品などを売る土産店などが軒を連ねており、生徒はお店に入って買い物などをしていました。美味しいと評判のアイスクリームを売るキュランダホームメードトロピカルアイスクリームやキュランダ村特産のキュランダコーヒーのキュランダコーヒーリパブリックは生徒に人気で、多くの生徒がアイスやコーヒーを買い求めていまいした。

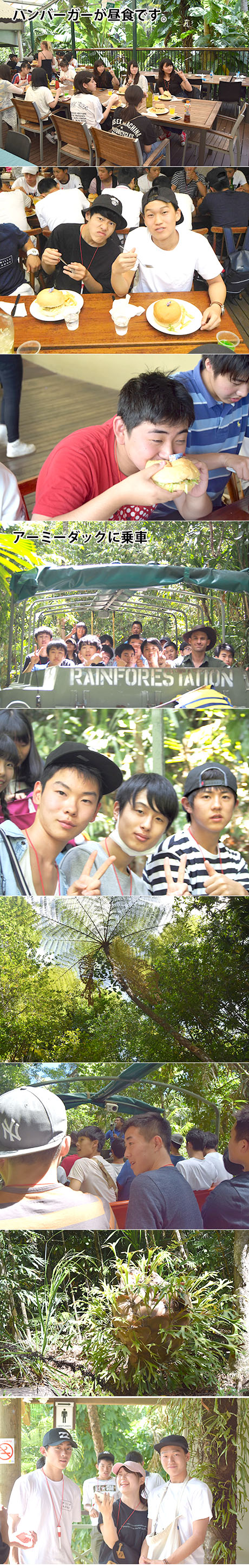

お昼はトレーディングポストというレストランでハンバーガーを食べました。ハンバーガーと言っても日本のものと比べると、とても大きく、ハンバーガーが運ばれてくると、その大きさに生徒は驚いていました。男子生徒は大きな口を開けて食べていましたが、女子生徒は苦戦する生徒もいました。ハンバーガーだけでなく、ポテトもついていて、さらにデザートにアイスとボリュームもあり、生徒たちは昼食を楽しんだ様子でした。

お昼を食べた後は、アーミーダックという水陸両用車に乗りました。初めは普通に走っていたのですが、途中から川の中に入り、水陸両用とわからない生徒は驚いていました。川を航行しながらガイドさんからキュランダの熱帯雨林について説明を聞きながら熱帯雨林を見学をしました。熱帯の植物だけでなく、日本では見られないようなトカゲなどの生物も見られて、喜ぶ生徒もいました。

さて、本日より宿泊先がプルマンホテルからヒルトンホテルに移りました。こちらのホテルも世界中に名が知られている高級ホテルと言うことで、生徒は部屋の豪華さに興奮していました。。

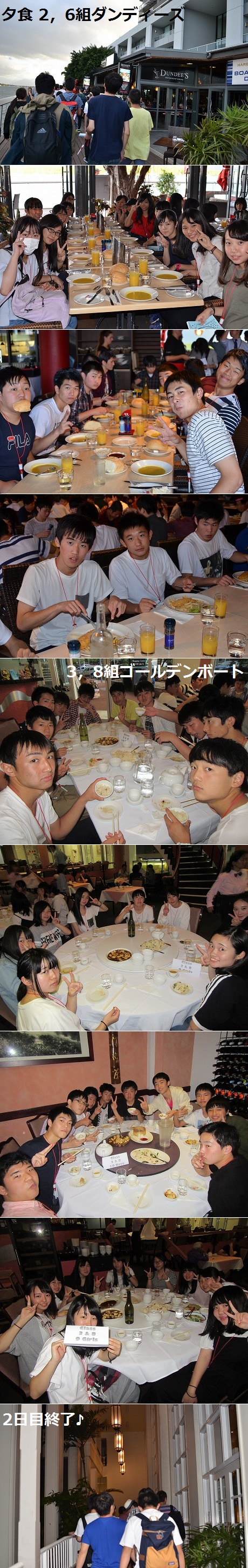

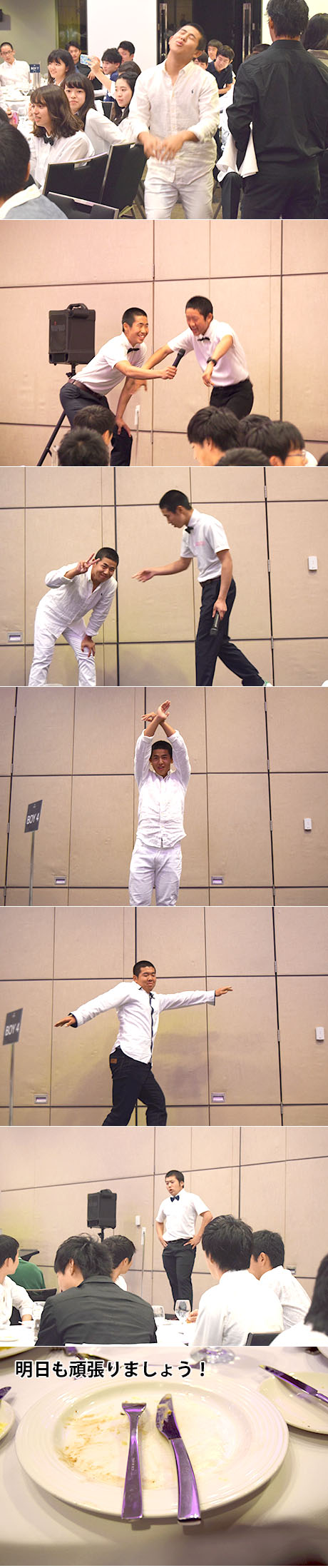

さて、夕食はホテルでの3コースディナー。最初にホテルの方からお話しがありました。もちろん全て英語です。生徒は何を言っているか必死に聞いて、内容を理解しようとしていました。続いて、日本人スタッフの方から、テーブルマナーについて教えてもらいました。これから社会に出ても必要になるということで、生徒は熱心に聞いていました。ところどころで、講師の方から質問をされる生徒もおり、良い緊張感と笑いもありました。ディナーは3コースディナーということでスープ、メイン、デザートの順に、料理が出てきて、生徒は順々に料理を味わっていました。メインのステーキが出てきたときには、各テーブルから一斉に「美味しそう」という声が聞こえてきました。質の高い夕食に生徒は大いに満足した様子でした。

また、夕食中にサプライズでこの修学旅行中に誕生日となる生徒6人にHISさんからケーキ等のプレゼントがありました。デザートの途中頃に、突然会場が暗くなり、アナウンスで該当生徒が呼ばれ、ケーキが登場し、ハッピーバスデーの歌が流れ、B班のみんなから誕生日を祝ってもらうと、6人とも嬉しそうで、修学旅行の感想を語っていました。

明日は午前中、班別自主研修、午後アクティビティとなります。修学旅行もだんだんと終わりが見えてきました。最後まで修学旅行を楽しんでほしいものです。

最後に今日の感想を班長会議で6組4班班長の天野君に聞きました。天野君「高原列車の車窓から見る景色が映画の舞台のようで素晴らしく感動しました。キュランダ村で食べたハンバーガーはとても大きく、味も美味しく満足しました。」

| オンライン版学校案内2016 日大明誠高校紹介ビデオ2017 日大明誠高校エデュログ・バックナンバー |

こんばんは。修学旅行A班はあっという間に5日目となりました。生徒たちには疲れも見え始めていますが、ケアンズに滞在できる残りの時間をいいものにしようという意思を感じます。

こんばんは。修学旅行A班はあっという間に5日目となりました。生徒たちには疲れも見え始めていますが、ケアンズに滞在できる残りの時間をいいものにしようという意思を感じます。