<概要>

生まれた時からGoogleの恩恵を受けることができた僕は「Googleが存在しない頃の時代」を想像することができませんでした。そこで今回、読売新聞の企画した「Googleエンジニアと話してみよう」の機会を頂けて光栄でした。今回の講演の中で特に印象に残っている内容は何度も挫折したのにも関わらず、諦めずに挑戦を続けGoogleエンジニアになることができたという経験をされた方の話でした。「失敗は成功のもと」という言葉の通り、何度失敗しても最後には入社条件に見合う能力を身につけてGoogleに入社するという、夢を諦めない意志を自分も見習いたいという気持ちになりました。また、そのような人材を求め、受け入れたこともGoogleがここまで成功した理由ではないかと思いました。そのほかには、Googleの独自の労働環境についての話でした。Googleは、社内にカフェや娯楽施設などを充実させ、社員の満足する環境を用意して同時に移動時間の削減をしていることを知り、働き手を考慮する会社のあり方は社員がその会社をより好きになることに繋がることを学びました。Googleは現在、より多くの人にソフトウェアを提供し、たくさんの人が情報を手に入れることのできる社会を目指しているとのことでした。これは、障害を患っている人にも当てはまり、この人たちも使えるようなタブレットの開発をしていることを知り、色々な方法で社会へ貢献できることをも感じました。今回、「Googleエンジニアと話してみよう」に参加したことで、失敗に恐れない姿勢や行動を起こすことの大切さを再認識しました。これからは今回の経験を生かし、学校の仲間たちと一丸となり、夢に向かって高校生活を送っていこうと思います。

What it takes to become a Googlers -Yuuki Nagata-

Google has already been around for some time when I was born. So, in a way, I grew up “taking Google technology for granted”, not knowing what the world was like before Google revolutionized the search engine to bring speed, relevancy, and accurate predictions to global information exchange. I am very fortunate to be selected as a participant at the “Dialogue session with Google Engineers” organized by Yomiuri Shimbun. The session was insightful, eye-opening, and inspiring.

One of the speakers was very kind to share her application journey with us. I was surprised by the number of failures she had to overcome before succeeding in getting a position at Google. Not only was I impressed by her determination, I was inspired by Google’s tolerance to failure as well, that is, a candidate who failed an application before can improve herself and come back as someone who is fit for the job – “Failures are pillars of success”, a company powered by people who truly embrace this principle. This might be one of the reasons why Google is so successful.

Google also really understands what its employees value in their work life, and how to acknowledge those values by making them tangible. Besides providing a changeling and rewarding work environment, one engineer shared that the café at Google are delicious, the working space is comfortable, and there are many between-jobs-entertainments provided for its employees. He opined that such conducive working environment is very hard to come by, that he felt very fortunate to be a Googler. I was very captivated by his excitements as he spoke, as if I was there enjoying the perks myself.

In respond to my question about Google’s next frontier, I was told that the Tech-Giant plans to expand its market coverage by making its platform ubiquitous. In addition, Google will continue to advance its software applications such as Google classroom, Google meet etc. while making the Google Chromebook even more cost and function effective. Taking this a step further, Google has collaborated with Xbox to customize console and program application for people with disabilities. These applications are not limited to gaming, but to business functions, to physiotherapy and beyond.

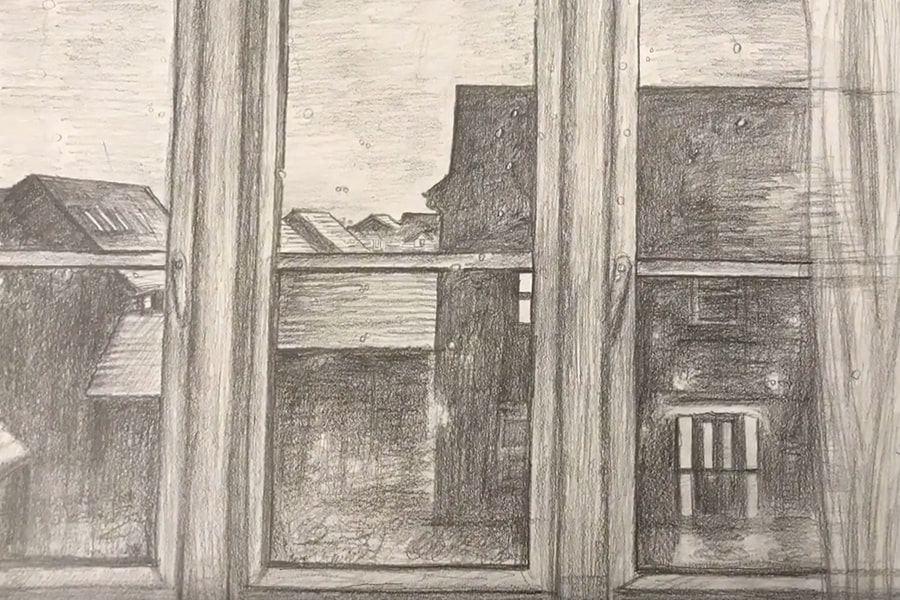

Through the online discussions, I realize that we, students at Rikkyo school in England, share many qualities with the Googlers we have come to know. We are not quitters, we are not afraid of failures, we are encouraged to think out of the box, and put our ideas to actions; we eat well, we rest well, and most importantly, we live as a family, and support one another to achieve our dreams as a team. I am very glad that we are finally able to return to school in April, I am looking forward to sharing what I have learnt during the dialogue session with my fellow schoolmates.