「6月24日(火) 私立中学・高校フェスタ2025in溝の口」に参加いたします。

私立中学・高校フェスタ2025in溝の口

【日時】

2025年6月24日(火)

10:30 – 15:00

【内容】

【参加無料・予約制】

中学受験・高校受験の学校選び、情報収集にぜひお越しください。

【会場】

住所 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1(ノクティプラザ2)

電車

・東急「溝の口駅」、JR「武蔵溝ノ口駅」すぐ

※駐車場あり。

ただし本イベントでの駐車サービスはありません。

「6月24日(火) 私立中学・高校フェスタ2025in溝の口」に参加いたします。

私立中学・高校フェスタ2025in溝の口

【日時】

2025年6月24日(火)

10:30 – 15:00

【内容】

【参加無料・予約制】

中学受験・高校受験の学校選び、情報収集にぜひお越しください。

【会場】

教室の窓から見える木々の色は、5月の中旬になり、目にもまぶしい濃い緑色になっています。

先日の中学1年生の国語の授業で、今の季節にぴったりの俳句を紹介しました。

江戸時代の俳人が作り、この季節一度は耳にする俳句、

「目には青葉 山時鳥(やまほととぎす) ○○○○○ 」 というものです。

中学1年生には聞いたことがあるような、ないような……といった様子でした。

○○○○○にはこの季節の食べ物が入ります。みんなだったら何を入れますか?

中学1年生にこの季節あった食べ物を入れて新しい俳句にしてもらいました。

「目には青葉 山時鳥 さくらもち」 少し前に桜餅を食べたのでしょうね。

「目には青葉 山時鳥 かしわもち」 うんうん。この時期にぴったりです。

「目には青葉 山時鳥 よもぎもち」 中学1年生はお餅好きですね。

「目には青葉 山時鳥 春キャベツ」 この季節のキャベツは柔らかくて甘いですよね。

「目には青葉 山時鳥 さくらんぼ」 そうです。この時期から旬になってきます。

「目には青葉 山時鳥 ミニトマト」 目にも鮮やかな赤色が浮かびます。

などなど、新しい、素敵な俳句にしてくれました。

〇に入る言葉は「初鰹(はつがつお)」だということを伝えましたら、中学1年生は、「なんだそれは!」「つまらない答えだな!」という無言の表情をしていました。

中学1年生にとって「初鰹」は、なじみがないかもしれませんが、「時鳥」は耳を澄ますと校内でも鳴き声が聞こえてきます。まだ鶯も元気よく鳴いていますが、時鳥の鳴き声は初夏を感じさせてくれます。一日一日、夏に近づいています。

中1の教室から見える景色です

国語科 中野

私立学校研究家 本間勇人さんのブログ「ホンマノオト21」に、本校が紹介されました。

ぜひ、ご覧ください。

【NEW】フュージョン教育研究会動き出す 駒沢学園女子 山口貴史先生のチャレンジ コンセプトとコンテンツとコンピテンシーの融合(2025/05/27)

駒沢学園では100周年を迎えるにあたり、学生、生徒の100周年に向けた意識の向上を目的に、100周年記念ポスター・ロゴマーク・キャッチコピーの3部門を学園内で公募しました。そして100年の長い伝統に基づき、今後の100年に向けた思いなどが形となり、多くの作品が応募されました。

| 募集期間 | 令和6年9月19日(木)~令和7年3月15日(土) |

|---|---|

| 募集対象 | 本学の中学、高校、短大、大学、大学院の生徒および学生または団体 |

応募された作品は、100年記念事業委員会によって選考され、それぞれの最優秀作品が決定されました。そしてそれぞれの最優秀作品は、専門のデザイナーによってバランスが整えられ、組み合わされ最終的に100年記念事業ポスターとして決定しました。

創立100周年記念事業ポスター

このデザインは、駒沢女子大学の校章とコミュニケーションマークを融合させ、「伝統をふまえ、未来を拓こう」という想いを込め、歴史と未来が交わり、新しい駒沢学園を創っていく姿を表現しています。光や色の三原色のように、それぞれの要素が重なり合い、新たな色や輝きを生み出すように、100年の歩みの先に、さらなる発展が続くことを願っています。

このデザインは、「コマジョ」の100周年ということをロゴで表すため「KOMAJO」の中に「100」を重ね合わせて表現し、さらにそこに丸い輪を加えることで、歴史がずっと途絶えることなく繋がっていくことを表現しています。

禅の心を通じ、良い年輪を重ねた方のための学びの業を得られるコマジョの誇りをあらためて見つめ直し、これからも四季の移ろいを豊かに感じとりながら、しなやかに、ともに歩んでいきたいという思いを込めました。

理事長室にて、3部門の最優秀作品の表彰式が行われました。

最優秀作品の作者には、表彰状と副賞が授与されました。また最優秀秀作品には選出されませんでしたが、作品の応募者全員に参加賞と副賞が授与されました。

フランス語講座では、自分の名前や住んでいるところ、兄弟姉妹がいるかなどの自己紹介のフレーズを学習しました。自分のことを言い、友達、先輩後輩と話しながら、今回のフレーズに親しみました。また、フランスの文化にもついても触れました。フランスの学校では夏休みが8週間もあると知って、みんな驚いていました。

自分の姉妹やペットの名前を紹介してみよう!

対話の練習中

裏千家の池永先生にお作法を教えていただき、帛紗や盆略お手前を習って、お菓子・お抹茶を頂きました。この授業では姿勢も正し、玄関の入り方、上履き(靴)を脱ぎ正座をして上履きの向きを変えています。今は畳で正座をする機会もあまりありませんが、頑張ってお作法を覚えています。

帛紗(ふくさ)の畳み方を習っています

少しずつできるようになってきました

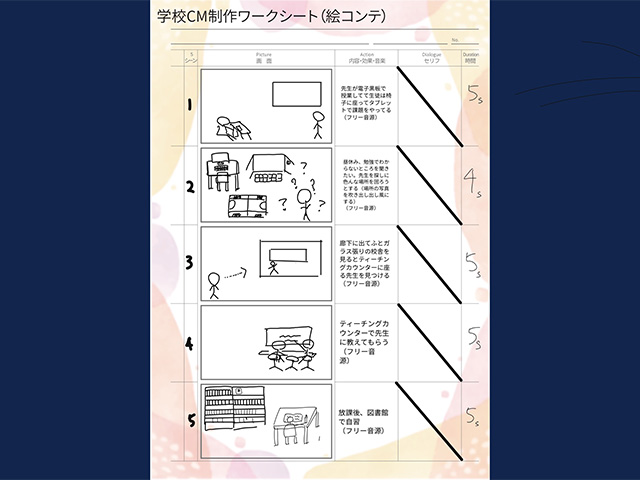

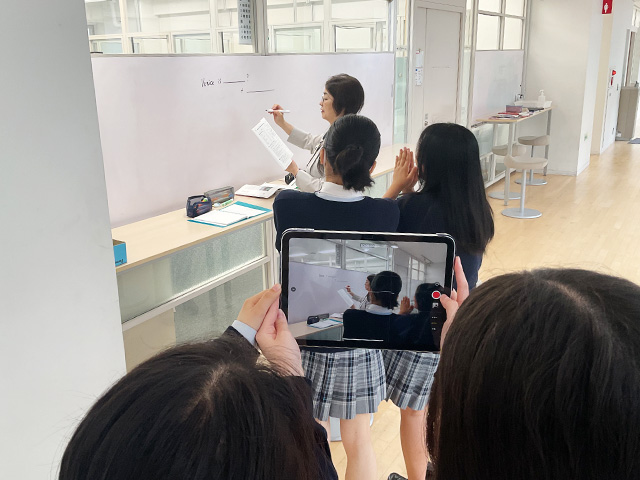

高校3年生では、これまでの3年間を振り返り、「駒女」の魅力とは何かを改めて考える取り組みとして、駒女のCMを制作しています。各グループで絵コンテやストーリーボードを作成し、いよいよ今日は待ちに待った動画撮影のスタートです!

撮影技術の基礎を学びながら、どのグループも創意工夫を凝らし、駒女の魅力をどう表現するかに悪戦苦闘。カメラの前では緊張しながらも、生徒たちは真剣なまなざしで取り組んでいました。3年間の思い出や学びが詰まった映像が、どのような形になるのか、今から完成が楽しみです。

絵コンテも作成しました!

どんな動画になるかな??

私立中学・高校フェスタ2025in町田

【日時】

2025年6月21日(土)

10:30 – 15:00

【内容】

【参加無料・予約制】

中学受験・高校受験の学校選び、情報収集にぜひお越しください。

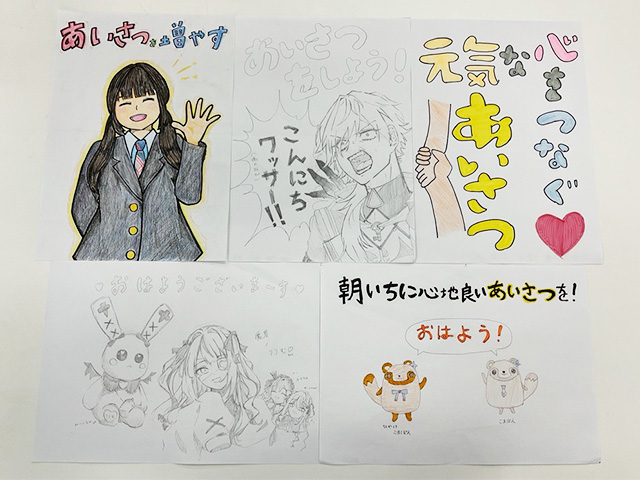

行学委員が挨拶を勧めるポスターを作成しました。

コロナ禍でマスク生活が長かったせいか、なかなか元気に声を出して挨拶することが難しくなっているようです。

微笑んで「にこっ」と挨拶されるとお互いが気持ちよくなります。

何より挨拶は「あなたを見ていますよ」「あなたは大切な存在ですよ」と相手に伝えることとなり、相手と自分を繋ぐ架け橋となります。

元気な挨拶が飛び交い、お互いに心地よい朝が迎えられるといいです。

挨拶をしようポスター①

挨拶をしようポスター②

ページ

TOP