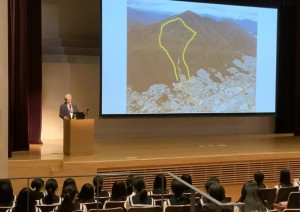

デザインについて探究活動をしている生徒に向けて、

武蔵野美術大学デザイン学科の石塚英樹先生が

ワークショップと講演をしてくださいました。

ワークショップでは、3色のOHPシートを並び順や重ねる順番を変えながら

自分の好みの色を見つけ、友達同士で見せ合うことをしました。

同じような色に見えても微妙に異なる多彩な色が作り出され、

人間の眼は優れているので意識的に違いを見つけようとすることで

感覚を養うことができるとお話されました。

そしてこの3色は、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)で

カラー印刷の原理であることを説明してくださいました。