高校2年生は,11月17日(月)の6時間目に,2名の卒業生をお迎えしてキャリア講演会を行いました。1人目の講演者の田中千穂さんは,中高を本校で過ごした53期卒業生で,現在はアクセンチュア株式会社に勤めていらっしゃいます。

田中さんは,在学中は英語に苦手意識をもっていましたが,高2で海外旅行に行ったことをきっかけに,「自分の知らない世界をもっと知りたい」と思うようになり,明治学院大学国際学部へ進学しました。大学では,留学生との交流のほか,カンボジアの教育支援ボランティアや,スペイン語の習得およびスペイン留学など,世界に目を向け活発に過ごされました。講演の中では,ご自身の経験から,周りの人の目や世間体を気にするのではなく,自分の心に素直になって,やりたいと思うことやそのチャンスがあるなら積極的にチャレンジすることの大切さをお話しくださいました。

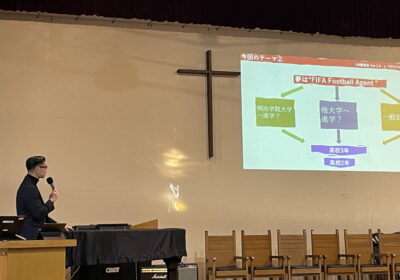

2人目の講演者は昨年度もお越しいただきました,47期卒業生の関根圭祐さんです。関根さんはFIFA(国際サッカー連盟)公認のFootball Agentとして活躍されており,日本代表の三笘薫選手をはじめ、Jリーグおよび海外で活躍するプロサッカー選手と契約し、選手の契約交渉やクラブ間の移籍交渉などを担当されています。昨年に引き続き,今回も夢を叶えるために逆算する,ということをテーマに,ご自身が明治学院大学の心理学部を選んだ理由や,実際に心理学部で学んだことが今の仕事にどのように役立っているか,を具体的な例を用いながらお話しくださいました。

世界で活躍されているお二人の講演を通して,将来の夢に向かってまず一歩踏み出すことの大切さや,様々な学びや活動に無駄なものはなく,巡り巡って将来の役に立つことなどを学ぶことができました。