「ウィンターカップ」(第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会)に東京都代表として出場した明星学園高等学校女子バスケットボール部。順調に勝ち進み、迎えたBEST4をかけた準々決勝の対戦校は、3連覇を目指す優勝候補筆頭の桜花学園(愛知)。

「ウィンターカップ」(第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会)に東京都代表として出場した明星学園高等学校女子バスケットボール部。順調に勝ち進み、迎えたBEST4をかけた準々決勝の対戦校は、3連覇を目指す優勝候補筆頭の桜花学園(愛知)。

粘り強い戦いを見せましたが、惜しくも2点差の惜敗。桜花学園はその後、準決勝・決勝と危なげなく勝ち進み、3連覇を果たしました。明星学園の戦いぶりにはたくさんの拍手をいただきました。今後も、応援をよろしくお願いいたします。

(中学校副校長 堀内)

中学2年生『探究実践』の2学期後半のミッションは、『SDGsプロジェクトMyojo』。解決しなければならないと感じる社会問題を決定し、個人あるいはグループで『(課題を抱えている人やもの・環境の状況: )が(それが解決・改善・良くなる・悪化しない状態: )になるために、何が可能か?』と問いを立て、調べ、対話し、その結果をポスター発表します。

クラス内での発表の後、学期末のHRの時間を利用し、12月17・18日の2日間にわたり体育館でポスターセッションが行われました。中学2年生の選抜グループ19チームが、小グループに分かれた1年生を相手にプレゼンしていきます。対面での発表だからこそ直にやり取りができ、下級生からも質問がたくさん出ていました。発表とは聞いてくれる人、質問してくれる人がいて初めて成り立つものだということを感じます。授業の中で資料作りをしている時のリラックスした彼らと、ここで下級生を相手に必死に質問に答えている彼らとは全く別物です。このような他学年との交流を通して、上級生は上級生らしくなっていくのでしょう。

彼らの選んだ社会課題(テーマ)は、『不登校の中学生に本音を言える場所を』『海面上昇を止めるために』『行動監視社会』『外国人労働者の増加』『スマホ・電子決済などのテクノロジーへの生活依存』『子どもの人間関係の希薄化~教育概念をぶっ壊す~』『孤独死』『女性リーダーの排出が少ない』『食料自給率の低迷』『障がい者の偏見をなくすために』『食品廃棄をなくすために何ができるか?』・・・

年が明け、1月には9年生(中3)による『卒業研究発表会』が行われます。8年生は今回の経験を活かし、良き聞き手になってほしいと思います。

(中学校副校長 堀内)

読売新聞オンラインに、「中学受験サポート」の特集記事として中学校「総合探究科」の8年(中2)の授業『探究実践』が掲載されました。2学期に実践された「SDGs(持続可能な開発目標)プロジェクト」の授業を実際に取材していただきました。

こちらからご覧ください。

(中学副校長 堀内)

今日は期末試験のテスト返却と解説の日。それと並行して7年生(中1)では各クラス、保護者の茶話会がありました。全員マスク着用で食べ物は置かないという条件で実施されました。この間、対面での保護者会も思うように実施することができず、保護者同士、あるいは保護者と教員の間での懇親の機会がなかなか持てなかっただけに、大変良い機会になりました。

そんな中、あるお父さんが懇親の場を飾ろうと、学校の中に落ちているものを集めてオブジェを作ってくれました。古木のうろに入っているのは先週剪定して落ちていた「イイギリ」の赤い実の房がついた枝、黄色く色づいた「いちょう」の落ち葉、プラタナスの実がついた枯れ枝・・・。

忙しさにかまけて、本来の美しさに気づかずにいる自然の造形、このような形にしていただいたことで改めて秋の深まり、冬の訪れを感じ、思わずシャッターを切ってしまいました。

また、別のクラスの茶話会では、あるお母さんがオーナメントの作り方を伝授。6グループに分かれ、作業をしながらのおしゃべり。写真は6つのパーツを組み合わせて完成した作品です。コロナの感染に最大限の対策をした上での茶話会でしたが、楽しくするためのアイディアは素晴らしいと思います。保護者の皆さんに感謝です。

(副校長 堀内)

11月になると8・9年生(中2・3)は「木工の授業」と「工芸の授業」が入れ替わります。この二つの授業は、1クラスを2つに分け、年度の前期後期で入れ替えることで、少人数で授業を行っています。

この日は、後期の「木工」の授業開きの日でした。

黒板には、「木ってなに?」「〇くへば 鐘が鳴るなり 〇○○」と書いてあります。

哲学的な問いでもあります。さまざまな意見が出てきます。正岡子規の俳句も多くの生徒は知っているようです。そこから、世界最古の木造建築と言われる法隆寺のお話。木がいかに私たちの生活や文化に根付いているかという方向に話題が広がっていきます。

「では、学校の中にある木について、見ていこう」

外に出ると、目の前にあるのはプラタナスの大木。和名「すずかけの木」の名の通り、房の形をした実がたくさん実っています。夏でも強い日差しが遮られ、風が良く通る憩いの場所です。

小学校校舎の方向に進むとそこにあったのは、「サルスベリ」。今は花の時期ではありませんが、「猿もすべって登れない」と言われるつるつるの幹が特徴です。

グラウンド隅にあるいちょうの大木です。11月に撮った写真で、葉は青々としていますが、今(12月中旬)は、黄色の葉が風で舞い、根元にたくさん降り積もっています。もう一本の黄葉した大木は、中学校校舎前にある͡コナララの木(12月中旬撮影)。11月には、たくさんのドングリを落としていました。

もう一本の黄葉した大木は、中学校校舎前にある͡コナラの木(12月中旬撮影)。11月には、たくさんのドングリを落としていました。

(副校長 堀内)

グラウンドのいちょうの木がきれいに色づいています。秋から冬への季節の移り変わりを感じます。樹木の周りはまるで黄色いじゅうたんのようです。しかし、この季節、舞い落ちた大量の落ち葉が遠くまで散らばっていきます。

用務員さん方は、キャンパス内だけではなく朝早くから学校の周りの路地に広がった落ち葉を掃いてくれています。

中学生は、明日から期末試験が始まるという時期ですが、今日の朝のグラウンドには用務員さんに交じって小学生と先生方が落ち葉集めのお手伝いをしていました。いちょうの黄葉もきれいですが、美しい朝の風景を見ることができ、思わずシャッターを押してしまいました。 (副校長 堀内)

本校(小中学校)では毎年11月に公開研究会を実施しています。創立以来カリキュラムや教材を開発する学校として独善的にならないよう、広く授業を公開し、多くの先生方とともに学ばせていただく機会を持っております。

本校(小中学校)では毎年11月に公開研究会を実施しています。創立以来カリキュラムや教材を開発する学校として独善的にならないよう、広く授業を公開し、多くの先生方とともに学ばせていただく機会を持っております。

しかしこのコロナ禍の中、昨年は中止を余儀なくされましたが、今年は11月21日(日)完全オンラインという形で実現することができました。午前中の全体会の後、午後からは、提案教科が教室を拠点とし、Zoomでつながる分科会を持つことになっています。

教科の分科会は、お申込みいただいた全国の先生方との研究会となりますが、全体会の特別講演については広くご視聴いただければと思い、お知らせさせていただきます。

全体会の特別講演は、『13歳からのアート思考』の著者である末永幸歩さん。お話をうかがう中でこれまで勝手に思い込んでいた芸術に対する距離を縮めてもらえたような気がいたします。だれもが子どもの時に持っていた感性、気づきが13歳を境に失われてしまうという社会の在り方についても考えさせられます。

第2部では、堀内(中学校副校長)、照井(小学校副校長)、吉野(中学校美術家)が加わってのシンポジウム。緊張感が前面に出てしまっていてお恥ずかしい限りですが、末永さんに別の切り口で質問させていただきました。

また、シンポジウムの後に7年生(中1)の「哲学対話」の授業風景を入れさせていただきました。対話のテーマが偶然ですが、末永さんのテーマと重なる部分もあり、面白いなと思いました。

大変長い動画ですが、ご覧いただければと思います。

*動画は11月28日(日)18時までの限定公開となっています。

【前編】特別講演 末永幸歩氏 (美術教師・アーティスト・『13歳からのアート思考』著者)

「自分だけの『問い』や『答え』が生まれる場」 ⇒ こちらから

【後編】シンポジウム(末永氏・堀内・照井・吉野) ⇒ こちらから

※最後に7-2の哲学対話の授業風景あり。

(中学校 副校長 堀内雅人)

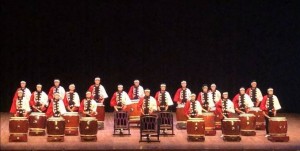

2021年11月14日(日)にティアラこうとうにおいて、高校生和太鼓部が第44回東京都高等学校文化祭「第30回郷土芸能部門 中央大会発表会」に出場しました。

2021年11月14日(日)にティアラこうとうにおいて、高校生和太鼓部が第44回東京都高等学校文化祭「第30回郷土芸能部門 中央大会発表会」に出場しました。

東京都の23校が出演する中、明星学園和太鼓部が見事、『優良賞』を受賞しました。

この結果を受け、来年2022年8月2日~4日に東京都で開催される「第46回全国高等学校総合文化祭 東京大会(とうきょう総文2022)」(全国大会)、さらに2022年8月24日に予定されている「関東和太鼓選手権」への出場が決まりました。

本大会はこのように来年度の大会への出場権をかけた大会ですので、この結果を受けて現9年生(中3)和太鼓部員も上記の上位大会(全国大会・関東大会)へ出場することとなりました。

応援していただいた皆様、ありがとうございました。

また、今回はゲスト演奏として、中学生和太鼓部も会場で演奏を行なってまいりました。貴重なホールでの演奏に緊張しながらも、精一杯やり切りました。

今後、徐々に皆様にお届けできる演奏機会が戻ってくることを願いながら、練習に励んでいきますので、応援のほどよろしくお願い致します。

コロナ禍で、中止になってしまった8年生の宿泊行事。

コロナ禍で、中止になってしまった8年生の宿泊行事。

何かそれに代えて、みんなで楽しめるものはないかと考えていた時に知った、厚木の丹沢国定公園内にある「ツリークロスアドベンチャー」に11/2(火)に行ってきました。

6人のチームに1人のインストラクターの方がついてくださり、ハーネスを付け、しっかり安全講習を受けて、いざ挑戦です!

長さ173m、深さ30mの谷の上をターザンロープ(ジップライン)で滑空したり、16m先のネットへのダイビング、ビルの5階の高さでボルダリングなど、非日常的なスリルと爽快感が満載でした。

アスレチックが終わったあとの生徒たちの様子は、疲れよりも達成感に満ちあふれた表情だったことが印象的でした。

✿「ほりしぇん副校長の教育談義」バックナンバーは、こちら「中学校ニュース」(一覧)から。

修学旅行も今日が最終日、ホテルを後にし、沖縄県立平和祈念公園(平和の礎)を訪れました。

修学旅行も今日が最終日、ホテルを後にし、沖縄県立平和祈念公園(平和の礎)を訪れました。

資料館には、沖縄戦の体験記を閲覧できるコーナーがあります。そこでは、沖縄戦の当時の状況が体験者の言葉を通じて語られます。中には9年生と同じ年の子どもたちが目にした「友だちや家族の死」が綴られており、生徒たちは真剣にそれらの手記に向き合っていました。

資料館には、沖縄戦の体験記を閲覧できるコーナーがあります。そこでは、沖縄戦の当時の状況が体験者の言葉を通じて語られます。中には9年生と同じ年の子どもたちが目にした「友だちや家族の死」が綴られており、生徒たちは真剣にそれらの手記に向き合っていました。

空港へ向かう前に、国際通りでの買い物、自由時間です。そして最後の昼食、各クラスに分かれて、ソーキそばをいただきました。

空港へ向かう前に、国際通りでの買い物、自由時間です。そして最後の昼食、各クラスに分かれて、ソーキそばをいただきました。

生徒達は5日という長い時間、寝食を共にし、学校生活とは違うお互いの一面を知って、より仲が深まったようです。

どの生徒も教員が思わず何枚も写真に撮りたくなるような、良い表情ばかりでした!

行くまでは、コロナ禍や大勢での旅行、初めての民家泊に不安があった生徒もいたはずですが、沖縄という土地の持つ「自然・文化・歴史」の魅力や、伊平屋島をはじめとする行く先々でお世話になった皆さんの明るくおおらかで、温かく迎え入れてくれる人柄に、不安も和らいで、心から楽しめたことが、表情に表れていたのだと思います。

本当に素晴らしい出会いができたことに感謝しております。

☆これまでの「明星学園学校ブログ」はこちらから

ページ

TOP