6月14日(火)にダイアログ・ミュージアム「対話の森」に行ってきました。

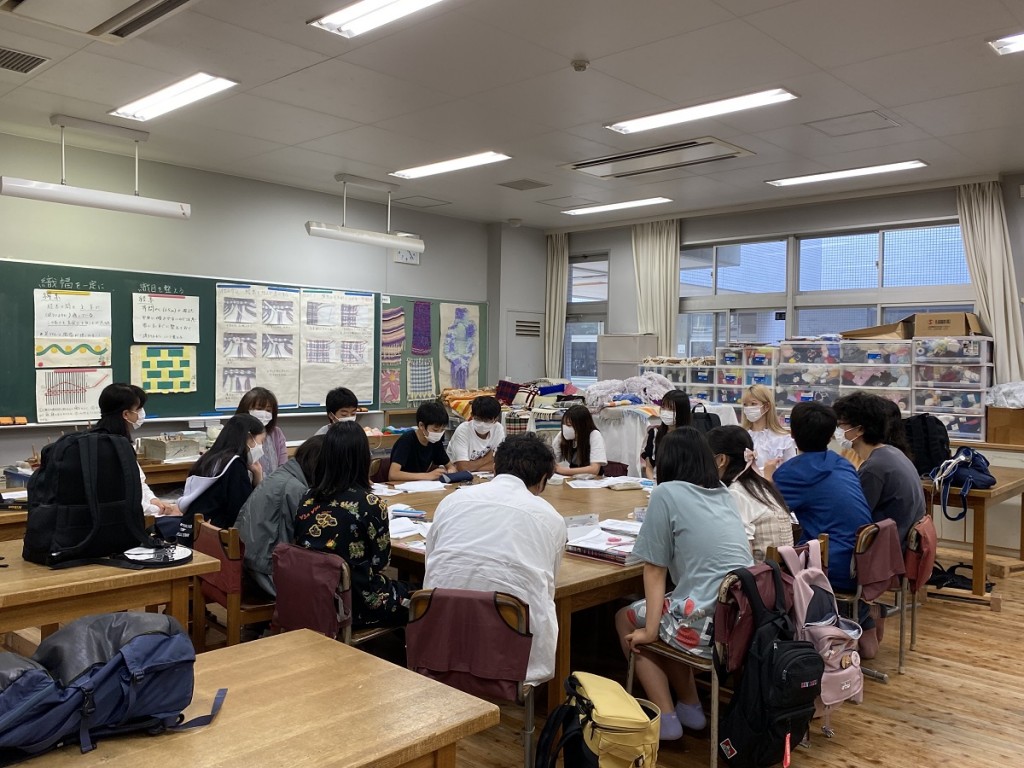

ダイアログ・イン・ザ・ダークでは完全に光を遮断した暗闇の中を視覚障害者の方にアテンドしていただき、視覚以外の様々な感覚、コミュニケーションを楽しみました。その他、目を閉じて白杖を使いながら点字ブロックを頼りにゲームを楽しみました。ダイアログ・イン・サイレンスでは音を遮断するヘッドセットを装着し、静寂の中、音や声を出さずに、表情とボディランゲージだけでコミュニケーションをとる経験をしました。

生徒の感想等、詳細はこちらから。

(副校長 堀内)

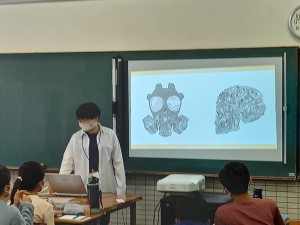

奥の部屋では『万華鏡制作』『キャンドルアート』『絵手紙』などのワークショップが開かれていました。

奥の部屋では『万華鏡制作』『キャンドルアート』『絵手紙』などのワークショップが開かれていました。